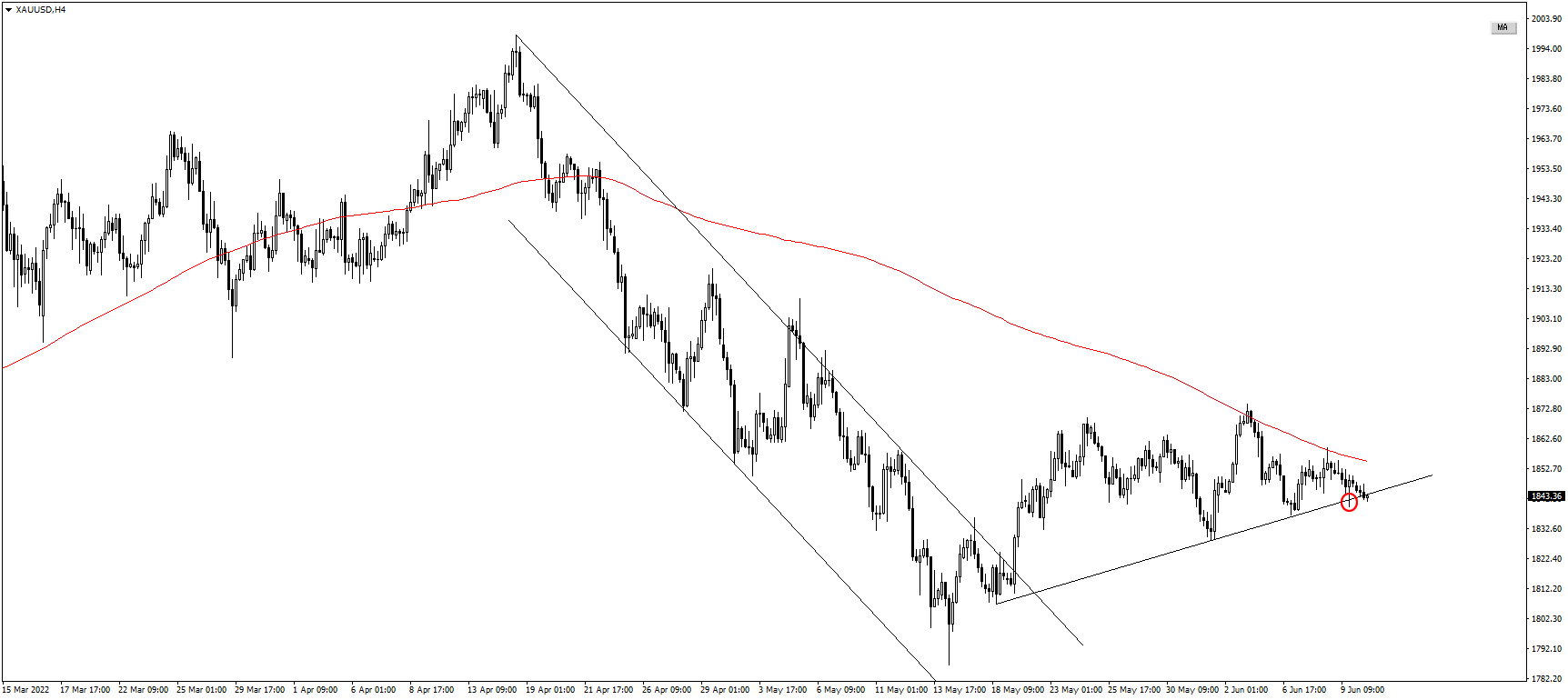

さて、前回は実際に僕がやったゴールドのトレードを例にして、チキン利食いについてお話しました。

エントリーにおける根拠の薄さ、自信のなさがチキン利食いに繋がるというお話でしたね。

で、今回はその逆。エントリーする根拠強めの場合は、同じ人間でもこうも違うのか?というお話をします。しかも、紹介する実例は前回チキン利食いしたトレードと同日に行ったものです。

根拠の強弱によって、いかにエグジットの対応が変わってくるかのかをご覧ください。

それでは、始まり始まり~!

と、その前に

今回は、セットアップの重要性を分かってもらおうという主旨のお話です。

ですが、肝心の「セットアップ」という言葉を知らない人が、きっと多過ぎ。

もちろん、このブログの常連さんなら、

「聞き飽きちゃったぜ ┐(  ̄ー ̄)┌ フッ・・・」

ってことだと思いますが、知らない人がいると話が理解できないんじゃないかと。

ということで、まずはセットアップの言葉の説明を簡単にしておきますね。知ってる方は、読み飛ばしちゃって、次の章「根拠の強いエントリーの実例」から読み進めてください。

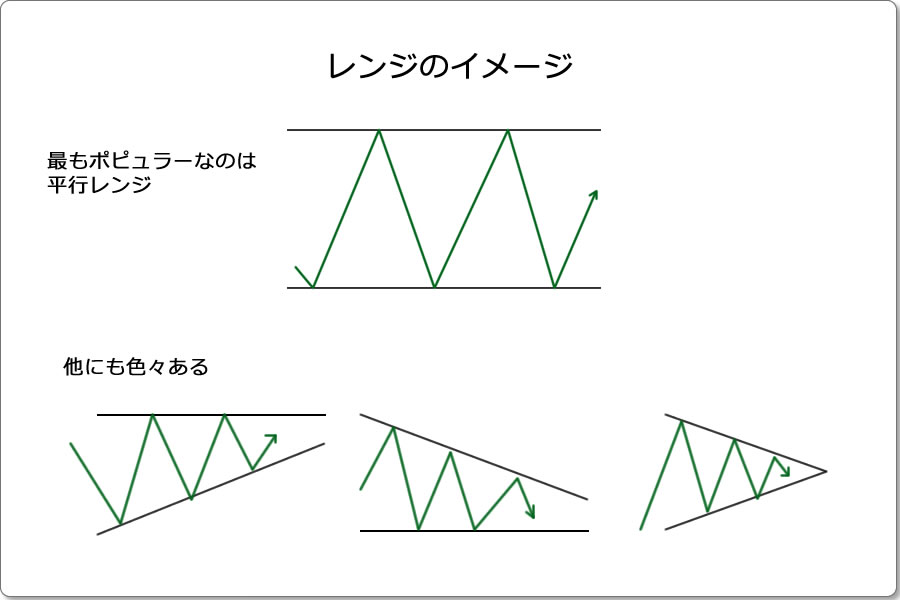

セットアップとトリガー

トレードにおいて、エントリーするにはまず

「売るのか?買うのか?」

という方向性の決定が必要になります。

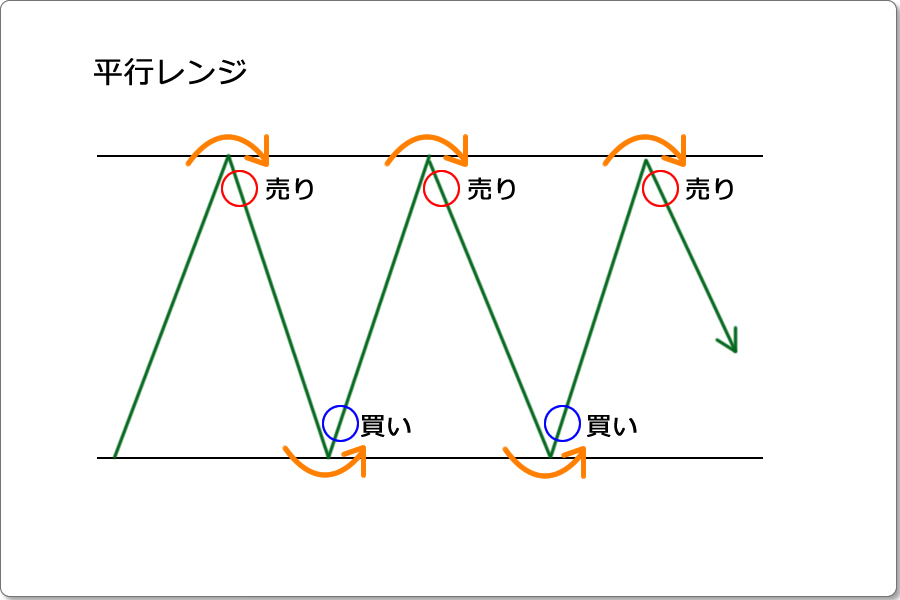

で、この売買の方向性を決定するための条件のことを「セットアップ」と呼びます。

セットアップが完了して、初めて売るのか買うのかが決定するわけです。

で、セットアップが完了し、例えば買う方針が決定したなら、次は実際にエントリーするためのタイミングを計る必要があります。

で、出来るだけ効率の良いポイントでエントリーするタイミングをとる方法のことを「トリガー」と呼びます。

世間一般ではこのトリガーを「手法」だと思っている人が多いですが、それは間違いですし、インチキ商売に騙されるもとになっているので、注意してください。

詳しいことは、「エントリーの背景(1)」をご覧ください。

では、本題へと進んでいきましょう。

根拠の強いエントリーの実例

ポンド円の環境認識から現状認識へ

で、紹介するトレードの実例は、先日のポンド円でのトレードです。

今回は、記事書くのにやや時間があるため、いつものごとく先の値動きは消して解説します。ただ、週足はそのまんま表示してたり、日足は逆に1日分のロウソク足が丸ごと1本なくなるので、多少の時差が生じますが、まぁご了承のほどを。

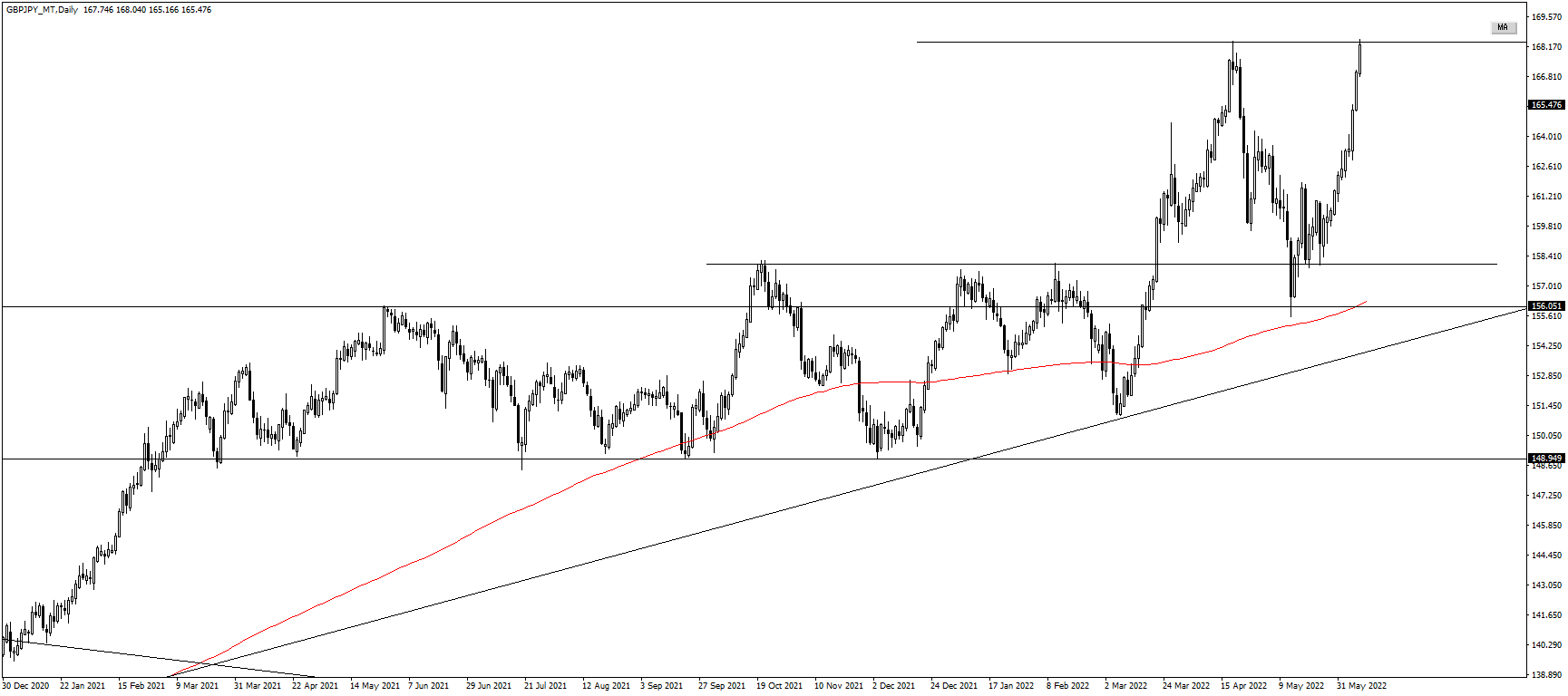

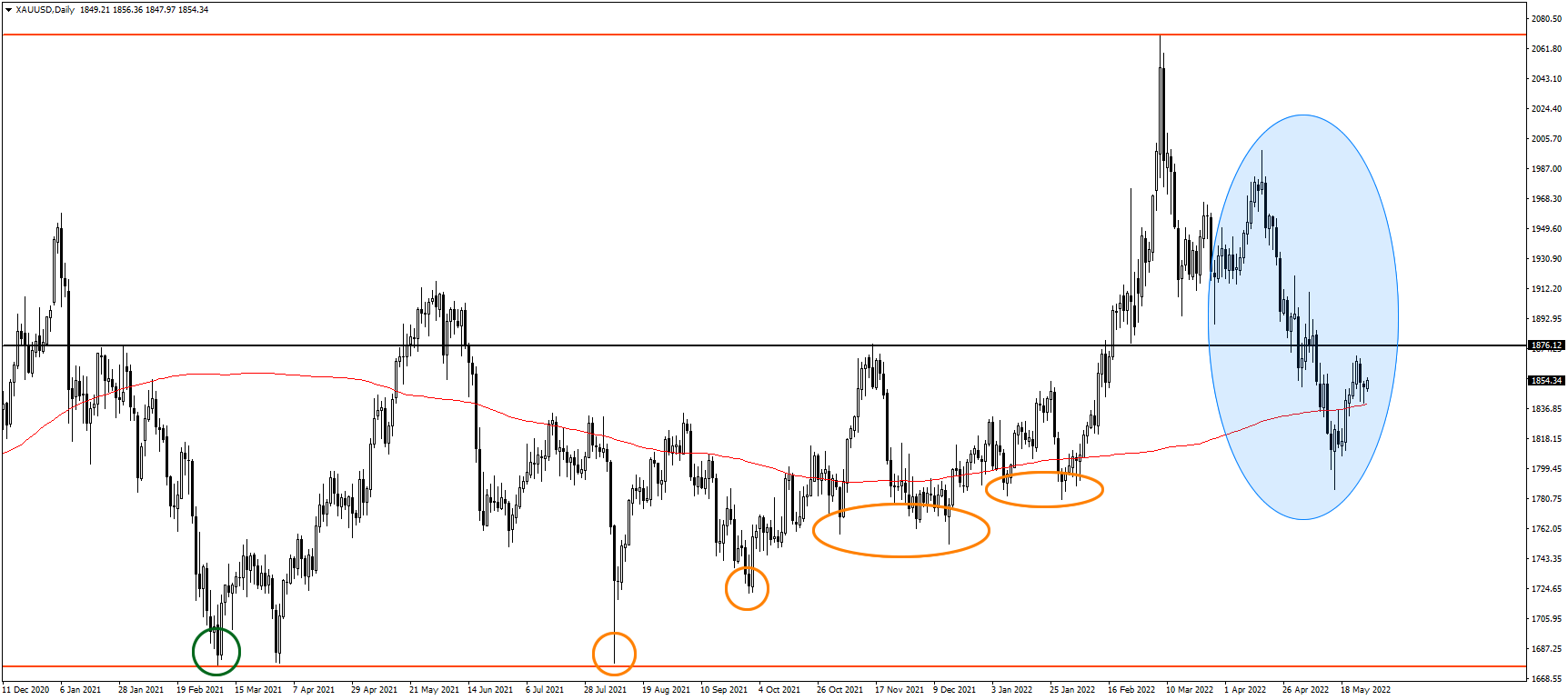

ということで、まずは週足チャートから環境認識していきましょうか。話の主旨とはズレるので、簡単な解説で済ましますね。

まあ見ての通り、長い間のレンジ(レンジ後半は三角保ち合い)を抜けて、上昇トレンドを形成しています。

ご存知の通り、今は円安基調です。なので、大きな時間軸では今のところ方向性は上へと向かっていくという流れが続いています。

一旦高値をつけた後、大きく押し目を付けましたがその後再度上昇し、前回高値に到達しています。(上図では最新のロウソク足がヒゲを付けていますが、トレードした当日は前回高値にちょうど到達していたところです)

では、次に日足を見ていきましょう。

前回高値をつけた後は、大きく下げていきましたが、以前のレンジ上限まで到達すると跳ね返され、ものすごい勢いで上昇しているのが見て取れますね。

で、今は前回高値に到達したところ。ここを抜ければ買いですし、再び弾き返されるようなのであれば売りという、単純明快なセットアップが立ちます。

では、このまま現状認識を続けていきましょう。詳細を見ていくことで、何か見えてくるかもしれません。

大切なのは、セットアップの明確さ

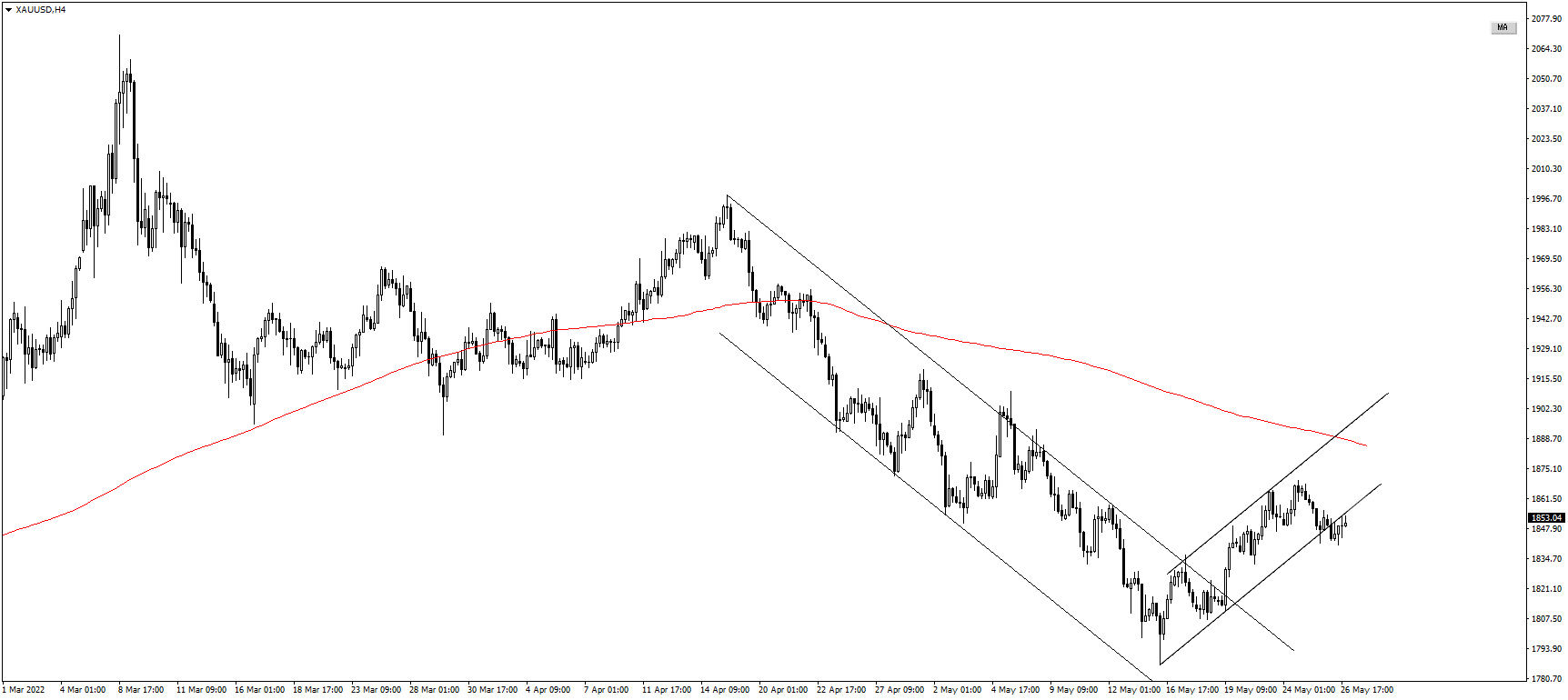

じゃあ、4時間足。

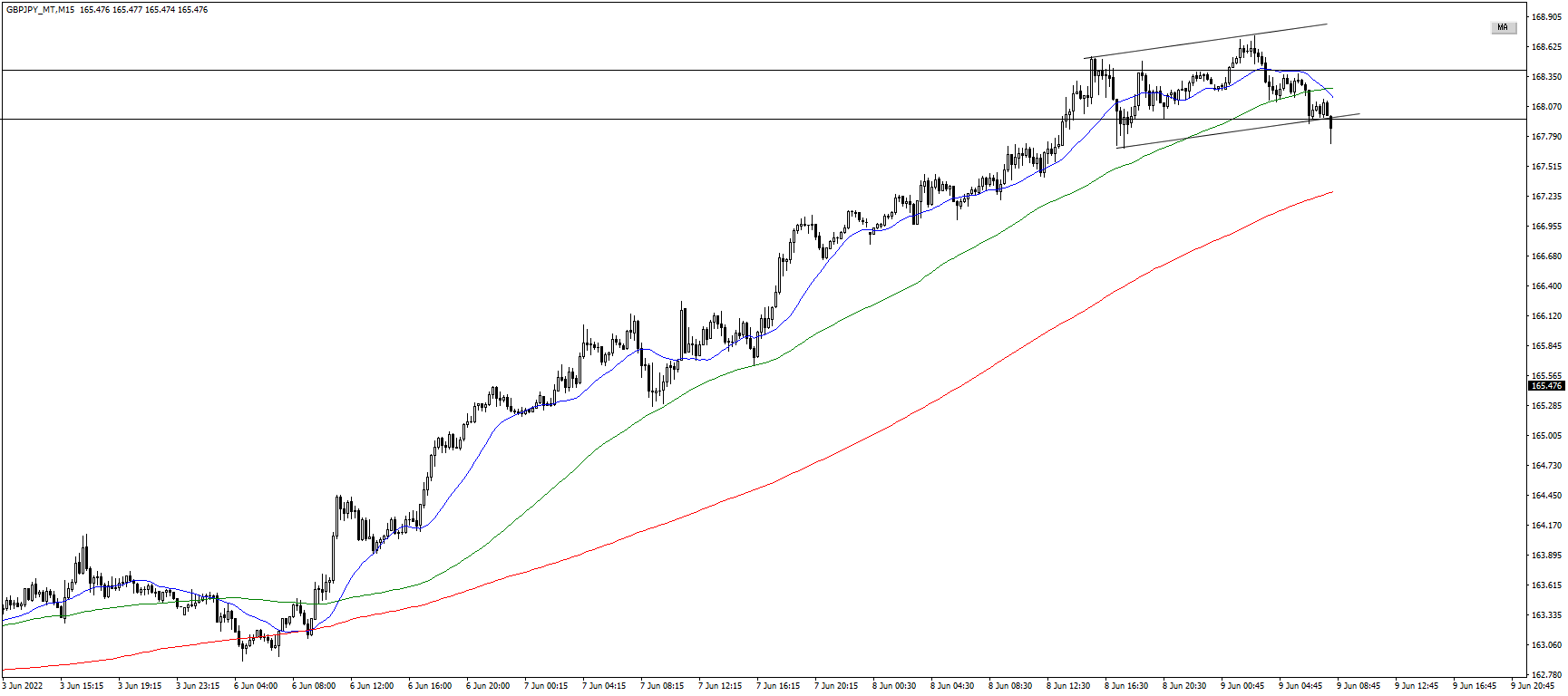

見ての通り、緑色斜めラインを抜けた後は、綺麗な上昇トレンドを形成。さらに、青色ラインを抜けると、その上昇気流は加速していきます。

なんて分かりやすいチャートなんでしょう。

もうね、今のポンド円はセットアップが明確なんですよ。上昇力の強いここ2週間くらいは、ちゃぶつく様な場面もほぼなく、押したら買って、また押したら買ってを繰り返していくというルーティン作業です。

値動きが複雑なゴールドばかりやって、買ってみたり売ってみたりで負けを積み重ねるなら、こういった理解しやすいポンド円で勝ちを積み重ねた方が、お得感丸出しなはずです。

大切なのは、「いかにセットアップが明確か?」ということなんですよ。

この点を注意しながら、さらに現状認識を続けていくことで、現状を把握していきましょう。次は1時間足です。

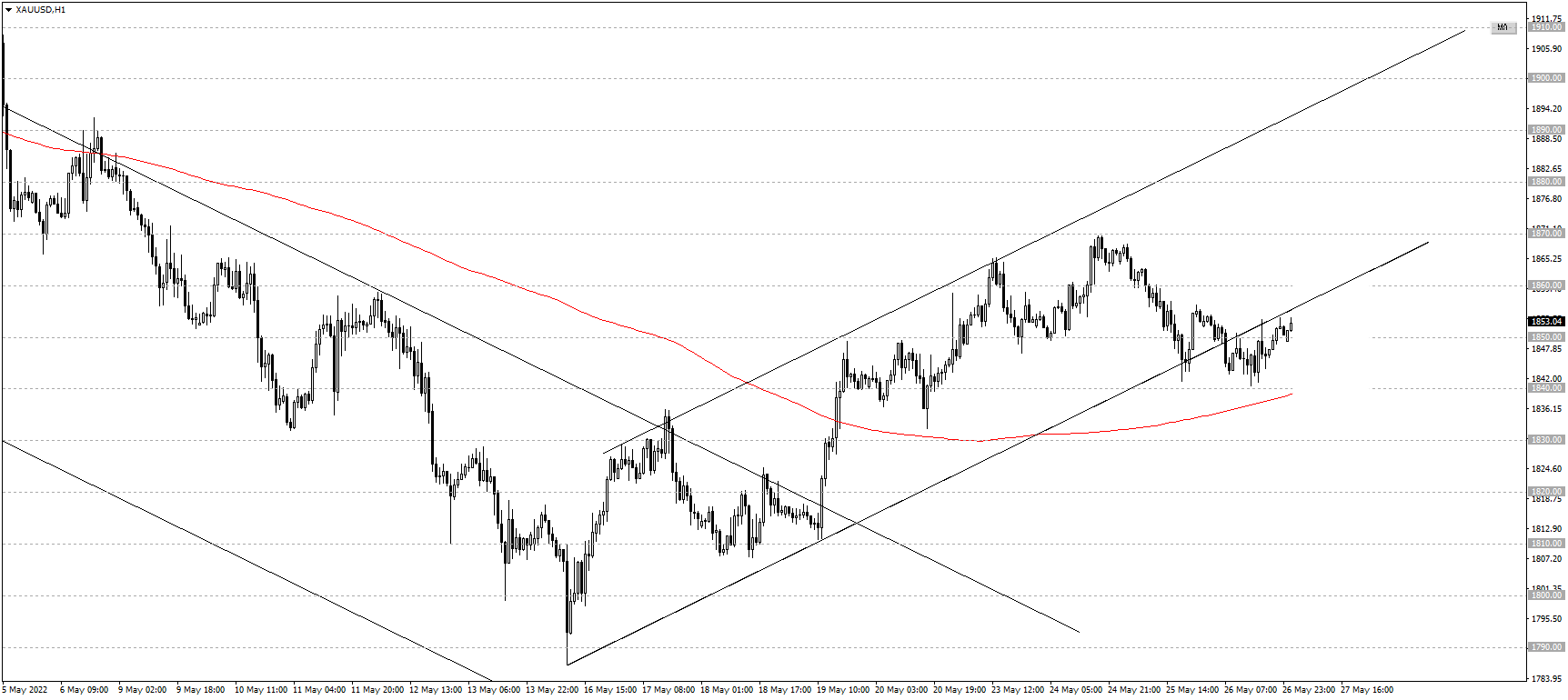

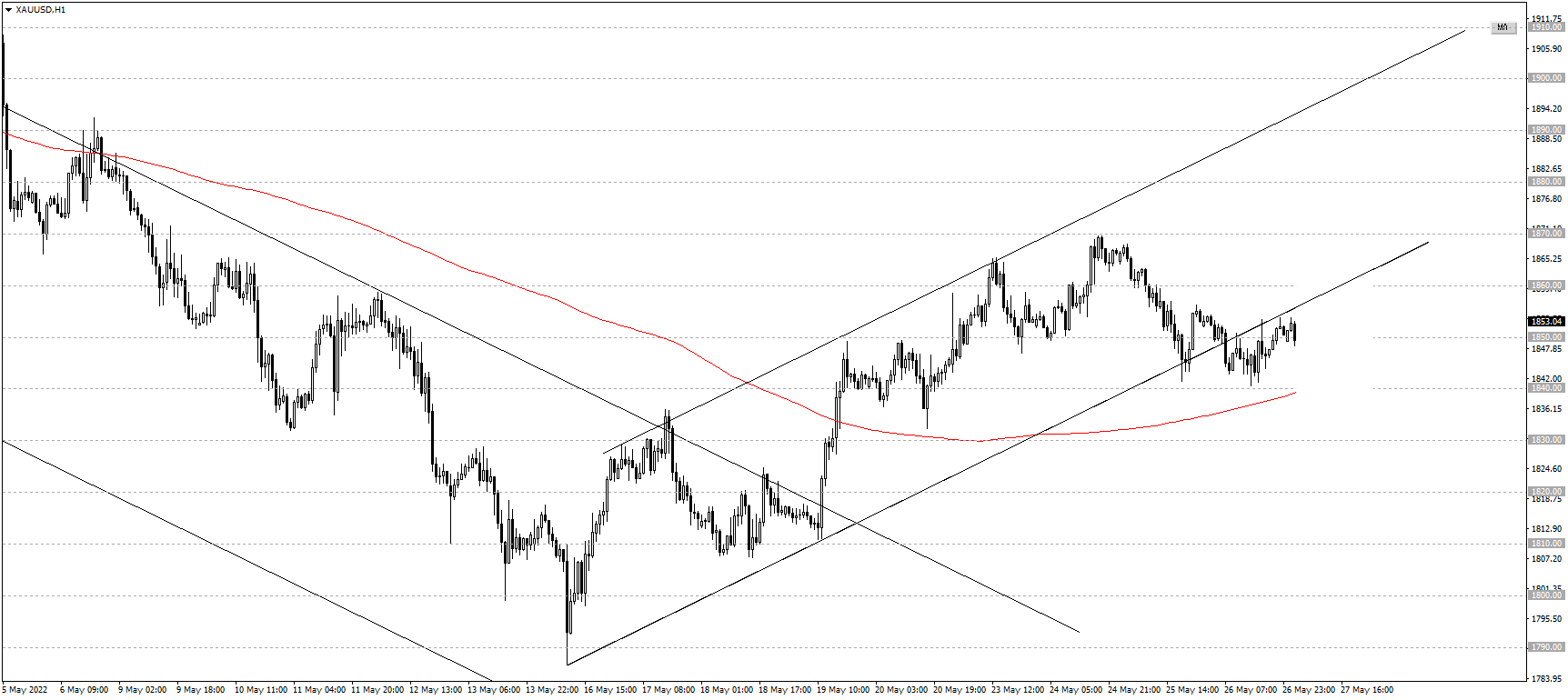

前回高値を示す水平線を一時的に抜けましたが、今はちょうど押し込められた場面です。

一応急上昇してからの値動きに2本のトレンドラインを引いてみました。急角度のトレンドラインで見ると今はラインをブレイクしたところ、緩い角度のトレンドラインで見ると今はラインで下落が止められたところになります。

では、どちらのラインを信じたら良いのでしょうか?ライン割れでここから下落?それともラインに止められて再度上昇?

このブログでは何度も言っていますが、斜めラインって、後付け解説なら何とでも言えますが、実際のトレードで使う場合は、結構難しいんですよ。引き方も考え方も人それぞれ。同じ人が引いても、ちょっとズレただけで判断が変わってしまうし。

なので、ラインで極めるべきはまずは水平線とパターンライン。斜め1本だけの線(トレンドラインとか)は、その後から挑戦すれば良いと思います。

まぁ、だからと言ってトレンドラインを引くなってことではなく、相場の状況やトレンドの強弱を把握するために引くならOKです。くれぐれも初心者はトレンドラインでのブレイクや反発それだけを根拠にエントリーしないでください。(もちろん、いくつかある根拠の内の1つとしてはOKです)

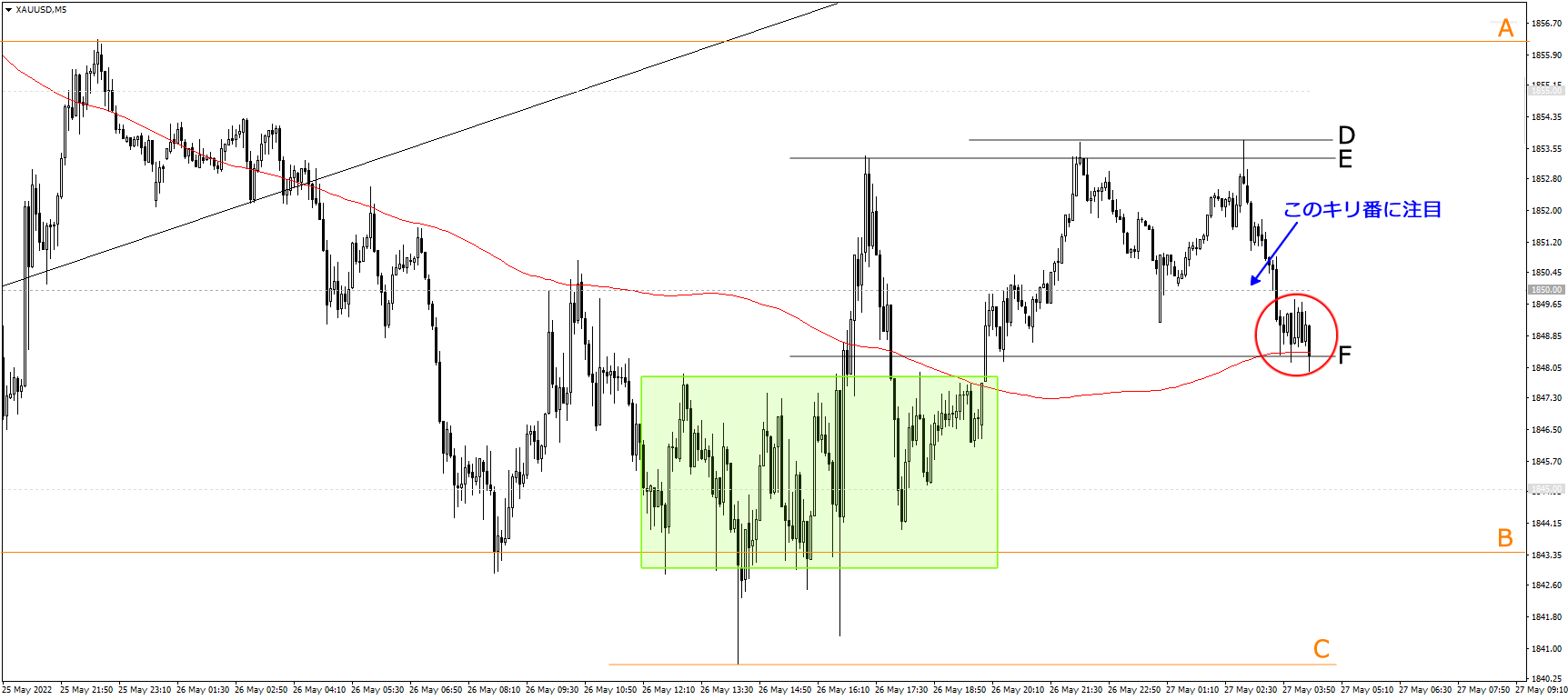

で、このチャート図で大切なのは、この図の緑色で囲った局面の値動きです。

この値動きを見て、皆さんは何を思うでしょうか?

では、この部分をもう少し詳しく把握するために、時間軸を下げて15分足を見ていきましょう。

わざとですが、さらにトレンドラインを加えてみました。どう引いても、止められてみたりブレイクしていたりする様に見えますよね。繰り返し言っている通り、難しい斜めラインを使いこなせない人が、エントリーするのにトレンドラインを何本も引いたところで、それは混乱のもとにしかならないわけです。

ただし、注目してもらいたいのは高値を結んだ赤い斜めラインです。

低値を結んだトレンドラインをいくつか引きましたが、これは低値の切上げの勢いを表しています。

それに対して高値に引いたラインは、高値の切上げの勢いを表しているわけです。

で、見比べてみましょう。低値を切り上げるラインの角度に比べ、高値を切り上げるラインの方が緩やかになっています(パターンで言えば、「上昇ウェッジ」という形です)。これは、低値を切り上げる勢いに比べ、高値を切り上げる勢いが弱まっているということです。

これはどういうことかと言うと、下では下がれば買う勢力は続いていても、買い進む力は衰えており、また上では売る勢力の力が強まっているということです。

であれば、ここは前回高値ラインを越えることができず、反転下落する可能性が高まったということなります。

セットアップを考える

勢力が逆転するポイントを見極める

上昇トレンドとは売買の勢力で言えば、

「買い勢力>売り勢力」

という構図です。

しかし今は、買い進む勢力が徐々に衰え、売り勢力がやや強まってきているということですから、買い勢力と売り勢力の力関係が逆転する可能性が強くなっているということになります。

であれば、買い勢力と売り勢力の力関係が逆転するポイントが、売りのセットアップとなるポイントになるわけです。

もちろん、この反転下落が一時的なものなのか、天井となって大きく下落するものなのかは、今の段階では分かりませんが、とりあえず、売りでトレードしても獲れる波が発生しそうです。

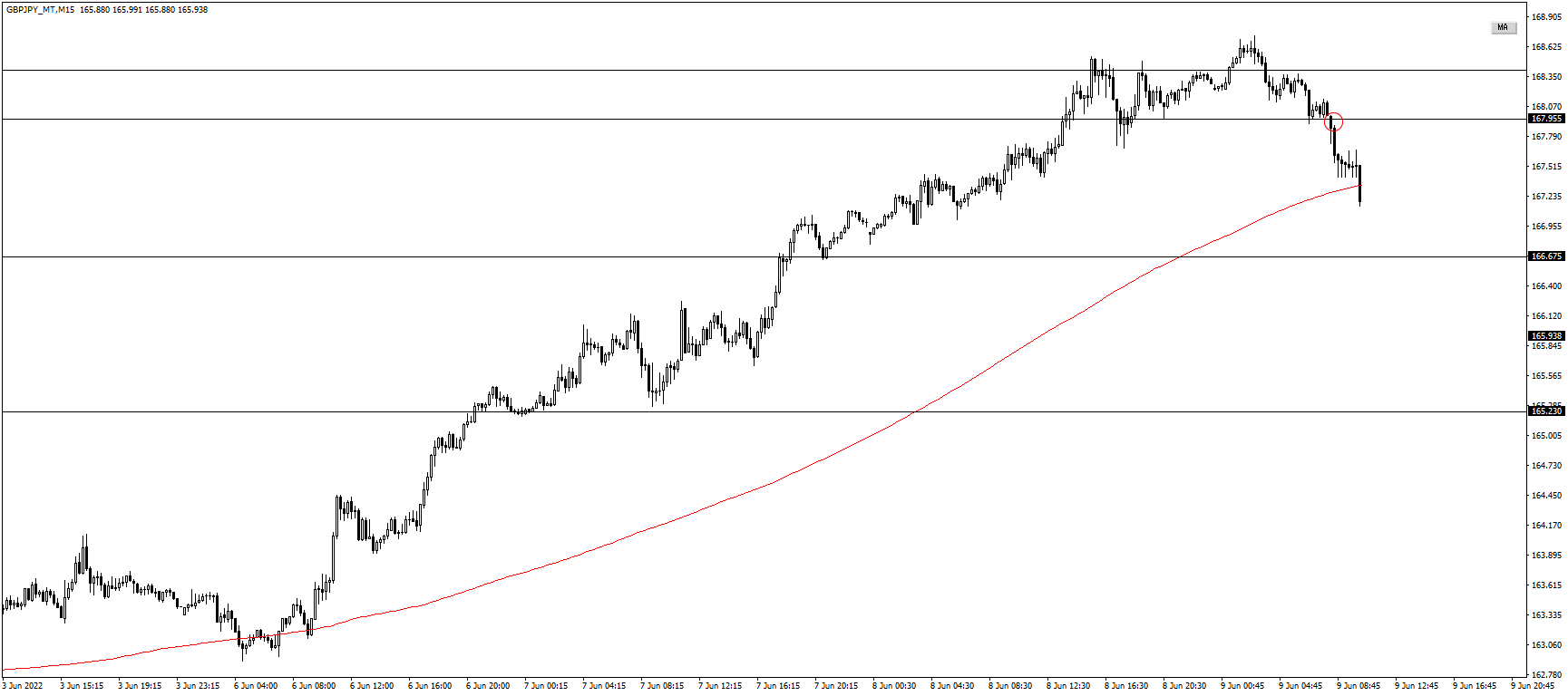

ということで、もう1度15分足を見直してみます。

上昇ウェッジを割り込み、前回高値ラインの下に押し込めらた後、緑色で囲った部分の挙動を見て水平線を越えられないのを確認することで、売りのセットアップが完了と考えて良さそうです。

根拠を強化するために別の視点も

しかし、もう少し売りのセットアップをとるための根拠を強くしておきたいところです。そこで、別の角度からチャートを見ていきたいと思います。

移動平均を用いて、相場を覗いてみることにします。青色が20SMA、緑色が75SMAです。

ご覧の通り、上昇トレンドの大きな波を75SMAが表現し、その中にある小さな波を20SMAが表現してくれています。小さな波が20SMAを下抜けても結局は75SMAが下支えをして、再び上昇していくのが分かりますよね。

ところが、水平線まで到達すると、その流れに変化が出てきています。20SMAを価格が下抜いた後は戻ることなく、また今まで下支えをしていた75SMAまでも下抜けてしまっています。

ということは・・・

「流れが変わった!」

そう判断してもおかしくありません。

さて、ライン、パターン、値動き、移動平均線、いずれも「これから下へ向かいます」という根拠が揃いました。

強い根拠のもとに売りのセットアップが完了しています。

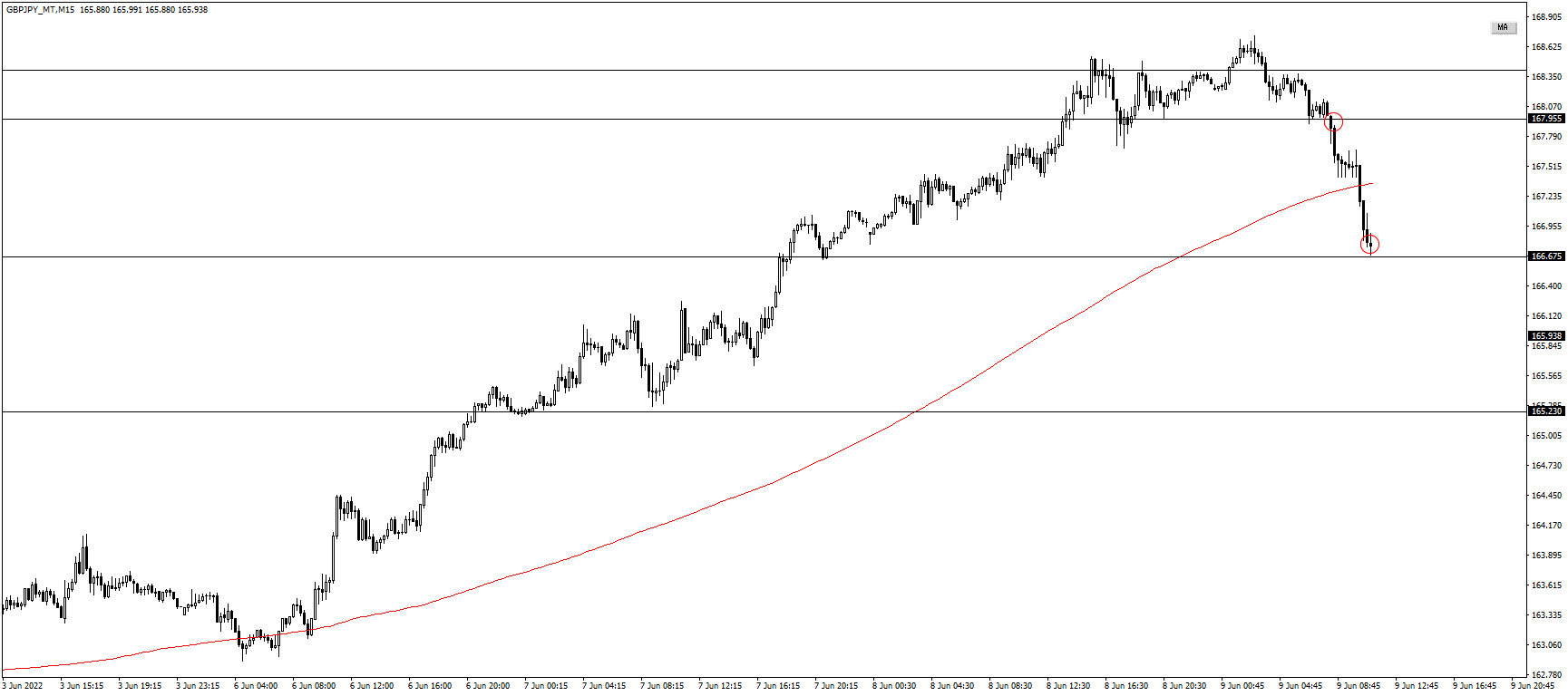

といういことで、次は売りエントリーのタイミングを伺うことになります。

タイミングをとらえる

ただ、僕がチャートを覗いた時点では、既に最初の売りタイミングを逃し下落が始まった段階なんですよねぇ。

ここから売りに入るにはちょっとリスクがあるんですよ。今の下落したロウソク足の低値が下値となって再び上昇してレンジを形成する可能性があるからです。

ちょっと説明しますね。

先ほどまでの解説だとゴチャゴチャしてしまうので省略していたラインがあるんですが、上から2番目の水平線は4時間足から引けるラインを微調整したものです。また、先ほどの高値を結んだ赤い斜めラインを低値にも持っていくと、今の下値にビタで止まります。

つまり、上図青色の四角で囲った様な平行レンジになったり、赤いラインのチャネルの中を移動する値動きになる可能性があるんですね。

仮に上図緑色のタイミングで売った場合であれば、レンジに移行しても利益を出して逃げることが可能です。

しかし、今この最新のロウソク足のタイミングで売った場合、レンジ低値で売ってしまうことになり、痛い目にあうわけです。

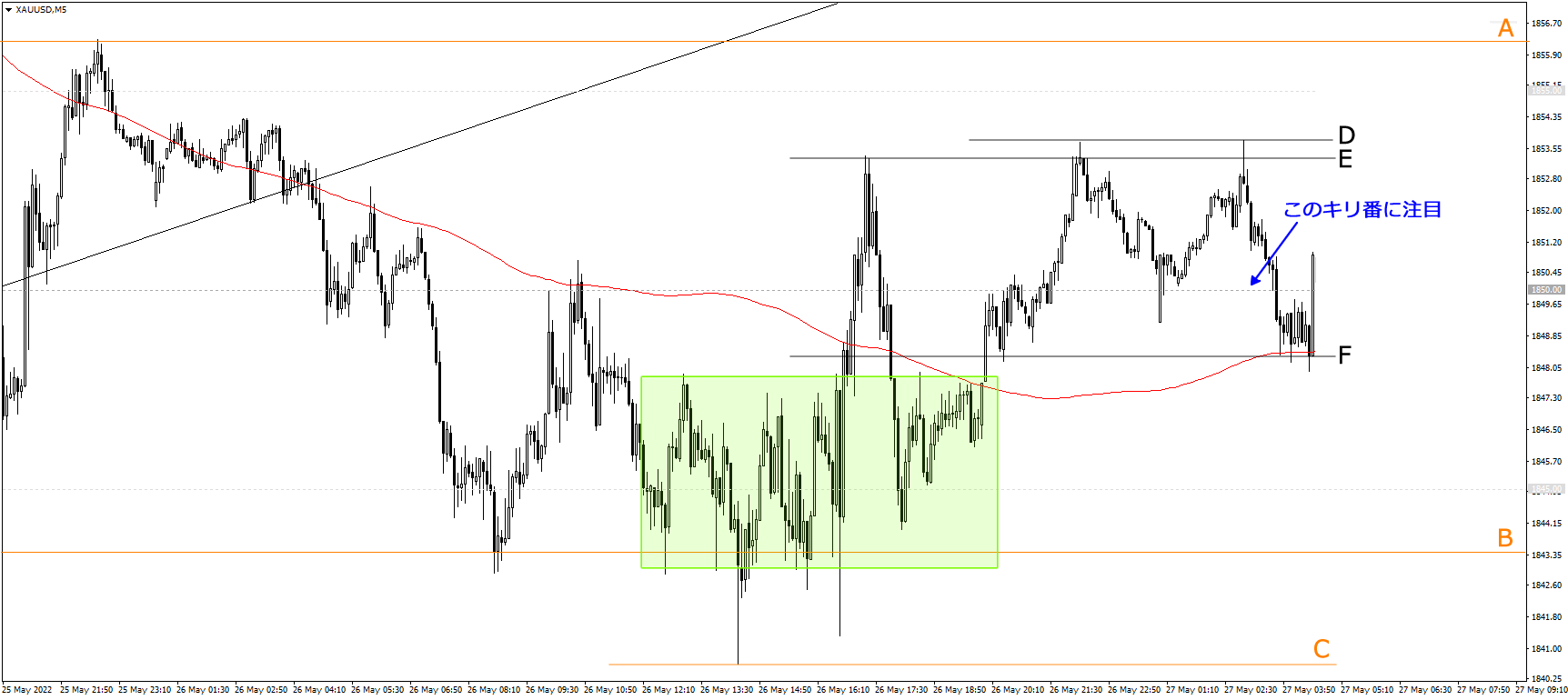

ということで、レンジとして一旦上に上がるのであれば高値をつけたところで売り、下にブレイクするならそれについていって売ることにします。

では、その後の展開を見守ることにしましょう。すると・・・

もうねぇ・・・「嘘でしょ」と思ってしまうくらいに、エントリーの条件が重なってしまいました。

まず、水平線をブレイクしたと共に想定したチャネルラインもブレイク、おまけに価格は20SMAを上抜けなかったどころか、20SMAは下を向き出してデットクロスです。もう、ここしかないというタイミングで売りエントリーです。

エグジットを考える

では、ここで利確目標の解説に移りましょうか。

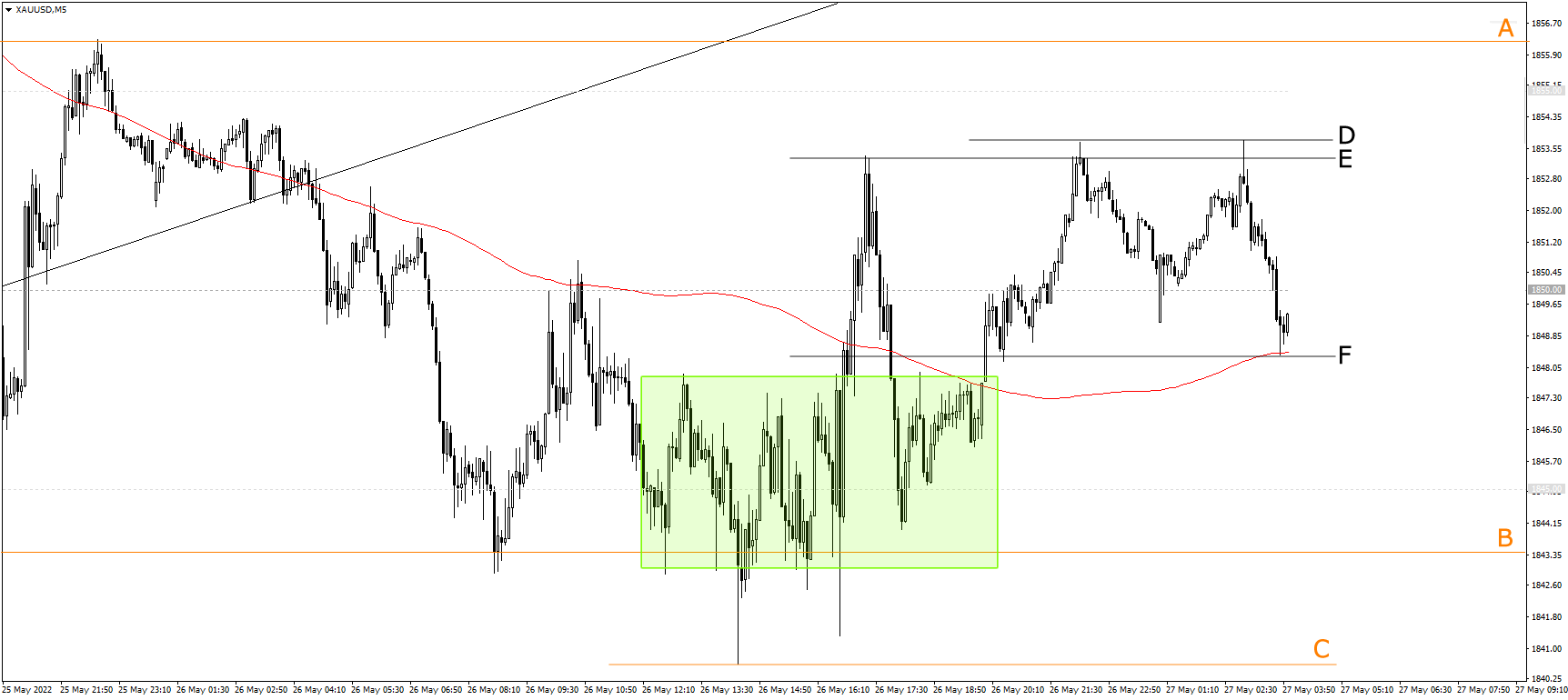

4時間足に戻って、水平線を加えた画像がこちらです。

上図とは誤差があって申し訳ありませんが、エントリーしたのはラインBをブレイクしたところです。

で、エグジットの目標値ですが・・・

まず第一目標がラインCです。Cのポイントはフィボナッチ・リトレースメントでは38.2%に近い位置にありますし、一旦押し目を付け様な展開であれば、ここでの利確が妥当かと。

次の目標はラインDです。ここはフィボナッチ・リトレースメント61.8%とほぼ一致する位置でもありますから、ここまで到達する可能性も濃厚です。ただ、いきなりここまで下げるのはちょっとなぁ・・・という印象ですかね。

では、次の展開を見守ることにしましょう。

根拠が強いと・・・

今さっき僕は「次の展開を見守ることにしましょう」と言いましたが、実は僕、この展開を見守っちゃいません。

アラートをセットして、ポンド円のチャートなんて見ずに別のことしてたんですね。この日は仕事休みだったんで、録画したドラマ観てました。

基本僕は、エントリーしたら、スキャでもない限りチャートをガン見することはあんまりありません。アラートを仕掛けて後は放置で別のことやってます。

人生は、有意義に使わないとね。

( ̄∇+ ̄)vキラーン

すみません。

今僕はちょっと、偉そうに余裕ぶって言ってますが・・・

本当のこと言うと、エントリーの根拠が弱ければ、そんな余裕もへったくれもありません。もうビビリまくりです。

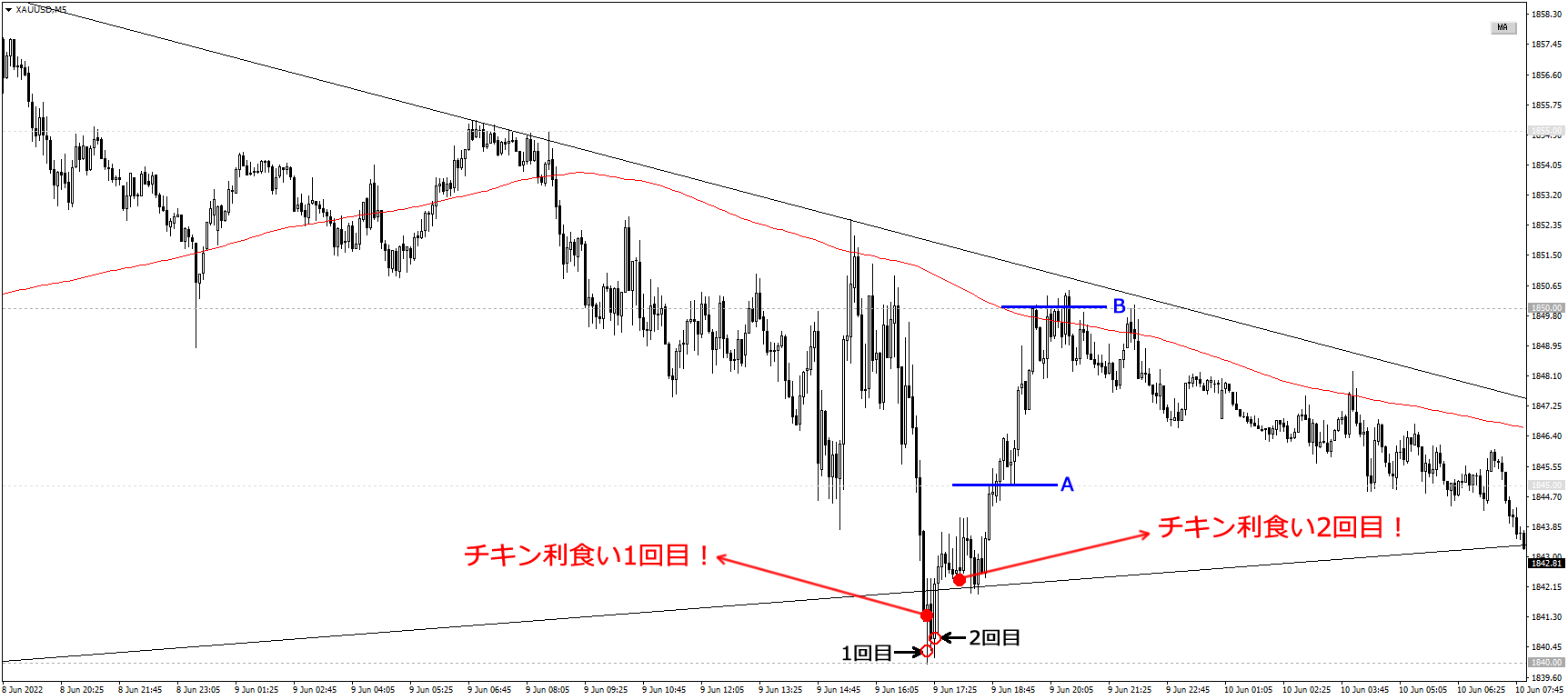

この日の夜にやったゴールドのトレードなんて(前回のお話で紹介したトレードです)、根拠弱い中で入っちゃいましたから、不安になって5分足から1分足に切り替えてチャートをガン見し続けたりして。で、結果はチキン利食いです。

同じ人間が同じ日にトレードしたのに、一方はエントリー後はチャートを見ずにのんびりと。もう一方は、チャートの値動きが気になって気になってしょうがない・・・

前回もお話しましたが、チキン利食いしたとか引っ張るところまで引っ張れたとかは、メンタルの強弱じゃないんですよ。

エントリーの根拠の強弱の違い、それ一択です。

では、ポンド円のトレードの続きを見ていきましょう。

エグジット

さて、なんだかんだやっていると、仕掛けておいたアラートが鳴りました。チャートを見るとこんな感じ。(下図は、正確なタイミングではありませんが)

順調に下げてますね。

で、もう少し様子を見ると、

最初の目標値に到達しました。

で、僕はここであっさりとエグジットしてます。

なぜ、ここで利確したのか?これ以上引っ張らなかったのか?

それについて書き出したら、結構長くなり出したので、今日はこの辺で終わりにしておきます。

次回は、この時のエグジットの判断した理由や考え方、そしてこの後のエントリーについて、お話していこうと思います。

今回のお話の主旨は、エントリーの根拠の強さ、つまりセットアップの明確さについてでしたので、それがいかに重要かというが分かってもらえたらなぁ・・・と思います。

それじゃあ、また。