さて、これまで4回に渡ってライントレードの基礎についてお話をしてきました。

そして、今回5回目は最終回・・・の予定でしたが、かなり長くなりそうなので、撤回しますね。この「ライントレードの基礎」はまだまだ続きそうです。

それでは、さっそく行ってみましょう。

環境認識について

今まで4回に渡って、ラインの引き方を解説してきました。前回に至っては、週足からラインを引いていって、徐々に1時間足まで落とし込んでいったと思います。

そして、BOZ流ライントレードでは、そこまでが環境認識を行なううえでの作業となります。前回まで説明した通りにラインが引ける様になったら、もう環境認識は終わったも同然です。

と、そこで話を終わらせてしまうと、雑な解説になってしまいそうなので、BOZ流ライントレードにおける環境認識について、少し掘り下げていきたいと思います。

BOZ流ライントレードの環境認識とは

環境認識をザックリと説明するならば、今現在の相場環境がどの様な状況にあるのかということを把握する、ということです。

で、よく説明されるデイトレードでの具体的な環境認識のやり方は、

「日足、4時間足、1時間足を見て、上昇トレンドか下降トレンドかレンジかを確認する」

といった感じですかね。要するに上位足の方向性を把握しておきましょう、ということですね。

ただ、BOZ流ライントレードにおける環境認識は、それとはちょっと違います。

BOZ流ライントレードにおいては、現在の相場環境にはどの様な秩序があるのかを見出すことが、環境認識となります。今の相場にはどの様な規則性があって、その中で価格はどの様にして移動しているのかを把握していくのが、環境認識です。

え?何言ってるのか分からない?

じゃあ、もっと具体的に説明していきましょう。

相場環境の規則性を知ろう

前回ラインを引き終えた時のチャートが、下の図です。

ラインを引いてる途中は、「なんだかチャートがゴチャゴチャしてきたな」という印象になりがちですが、1時間足まで落とし込んでくると、とてもシンプルになったと思います。

しかも、そのライン達は秩序を保っていますよね。気が付けば、ほぼ等間隔でラインが引けているんですからね。

そして価格は、一見複雑な動きをしているかに見えて、実は秩序だって引かれたラインとラインの間を移動し続けているだけです。

この様に、ラインを引いていくことで、僕らが今、向き合っている相場環境の規則性を見出すことが、BOZ流ライントレードの真骨頂となります。「今の相場環境にはこんな規則性があるんだ」と認識することそのものが、環境認識なんです。

そして、よくある様な「上目線だ、下目線だ、レンジだ」の類は、このBOZ流ではたいして重要ではありません。

いや、もちろん重要ではないという意味ではありませんよ。現在が上昇トレンドに位置しているのかとか、方向性は常に意識に置いておかなければいけません。

ただ、他の人が耳にタコができるくらいに繰り返すほどには、BOZ流においては、重要視していないということです。

だってね、どんなに下降トレンドを描いていようが、落ちてきた価格がラインで反発したら、買うんですよ。それがライントレードですから。そして反発した価格が次に向かうのは、次のラインです。

もう一度、上のチャートを見てください。そして、今までの解説通りに練習して引いた自分のチャートも見てください。

価格は、複雑怪奇に動いていますが、単純化してしまえば、やっぱり秩序だって引かれたラインとラインの間を移動し続けているだけです。たったそれだけなんです。

そして僕たちは、そのラインの引き方、つまり相場の規則性を見出す方法を手に入れました。そしてその相場の秩序を認識しています。

もう1度言いますよ。

BOZ流ライントレードでは、ラインを引くことで、相場環境の規則性を見出します。そして、それが環境認識です。

水平線と斜め線が出会う時

最も重要なのは、水平線

既にお話していますが、水平線と斜め線では、水平線の方が重要です。

なぜなら、水平線とは価格そのものだからです。100円という価格の「点」に時間という横軸の流れが加わり、それが「水平線」になります。

注目されるポイントとは、全て「価格」です。その価格を時が進んでも明確に把握できる様に描画したものが、水平線なんです。

水平線とは、注目される価格そのもの。

BOZ流が、平線を最重要視するのは、そんな至ってシンプルな理由からなんです。

トレンドラインは、トレードしづらい

それに対して、BOZ流では、世間一般的に言われているほど、トレンドラインを重要視していません。

もちろん、重要ではないと思っているわけではありませんよ。重要じゃなかったら、ラインは引かないし。

ただ、BOZ流で引くラインの中では、重要度は低い扱いとなります。

なぜでしょうか?

結論から言えば、トレンドラインでのトレードは、実際にはやりづらいからです。後付けで分析する分には良いんですが、リアルにトレードするには、ちょっと扱いづらいんですよ。

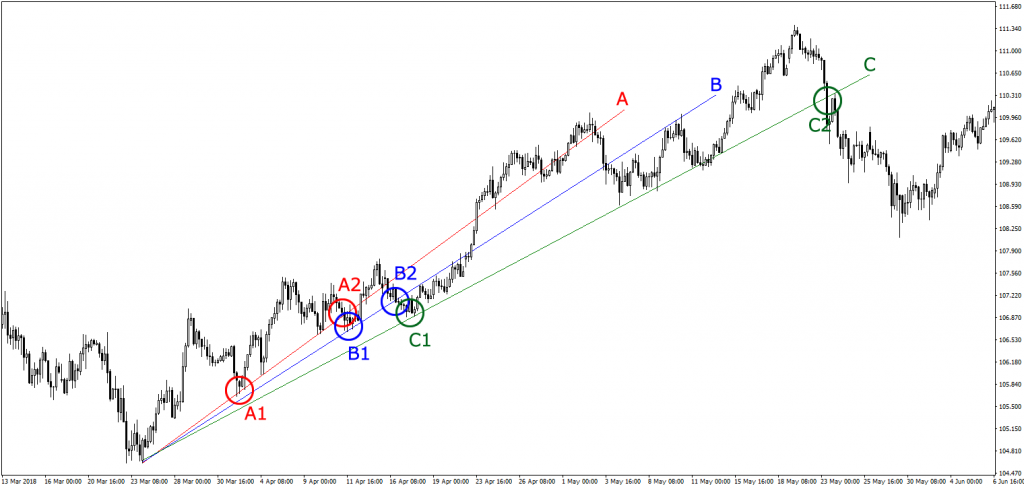

例えば、下の図はドル円の4時間足チャートですが、

まずは、A1をポイントとしてAラインが引けます。で、A2でラインを下抜けますが、戻っちゃいますねぇ。売ってしまっていたら、損切りです。その後も、ラインを割り込んでも、ラインに沿ってせり上がっていくパターンが続きます。

次に、B1をポイントとしてBラインを引いた場合ですが、これもB2で下抜けた後にラインに沿ってせり上がっていきます。結果、ラインの上に戻ってしまいますね。その後も、ラインを下方ブレイクしますが、やはりそのまま下落せずにラインに沿ってせり上がっていってますよねぇ。

で、C1をポイントとしてCラインを引いたところで、ようやくラインがきちんと機能します。C2で下抜けて初めてきちんとした下落をはじめました。

しかし、トレンドが開始してからCラインが引けるまでに結構な時間が経ってますし、C1で初めてラインが引けたので、次のトレードチャンス(トレンドラインに近づいて反発するまで)は、ずっと後になります。このラインでトレードしようとすると、上昇トレンドのほとんどは指をくわえたまま傍観しているだけになってしまいます。

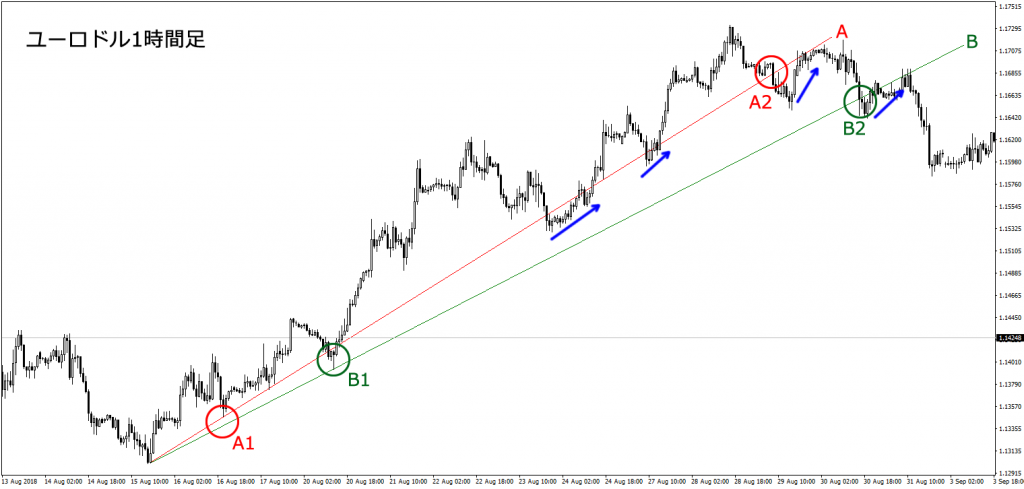

他にも例を挙げてみましょか。下の図はユーロドルの1時間足チャートです。

まず最初にA1をポイントにしてトレンドラインAが引けるんですが、その後に2度ほどラインにタッチして反発しているんで、このラインは効いてる様に思えます。

ただ、B1で一旦ラインを割り込みます。まぁ、下ひげを付けてラインの上に戻っているので、よくあるオーバーシュートとして片づけても良いんですが、そのままAラインでトレードしようと思っても上手くいきません。

ラインを割り込んだからといって売っても価格は何度もせり上がって行くんですね。結果、損切りです。

A2まで来てラインブレイクした後は、Aラインの上部には戻らずに最終的には下落するんですが、実際のトレードだとA2で売りを建てても、やはりせり上がっていくので、ほとんどの人は損切りをした後に下落するという歯がゆい損失トレードになるんじゃないかと。

では、B1で一旦割り込んだので、こちらをポイントにしてBラインを引き直してみた場合はどうでしょうか?

結局はB2に至るまでの間、ずっとラインに接触することはありません。つまり、上昇トレンドが続いていても、Bというトレンドラインを根拠にトレードすることは出来ないんですね。

そして、ようやくB2に到達して下方ブレイクしたので売ったとしても、やはり価格はトレンドラインに沿ってせり上がっていきますね。損切りした途端に下落するという、これまたやはり嫌なパターンです。

この様に、上昇トレンドラインを下方ブレイクしたにもかかわらず、そのまま価格がラインに沿ってせり上がっていくことって、そんなに珍しくありません。例を挙げたら、キリがないくらいです。

もちろん、一発で何度も機能するトレンドラインが引けることも、多々あります。しかし、そうはいかない事例も多々ある様だと、

「トレンドラインって、リアルなトレードには、なかなか活用できないじゃん!」

と思ってしまうのが、実際のところです。そのため、BOZ流におけるトレンドラインは、他のラインと比べると重要度が低くなってるんですね。

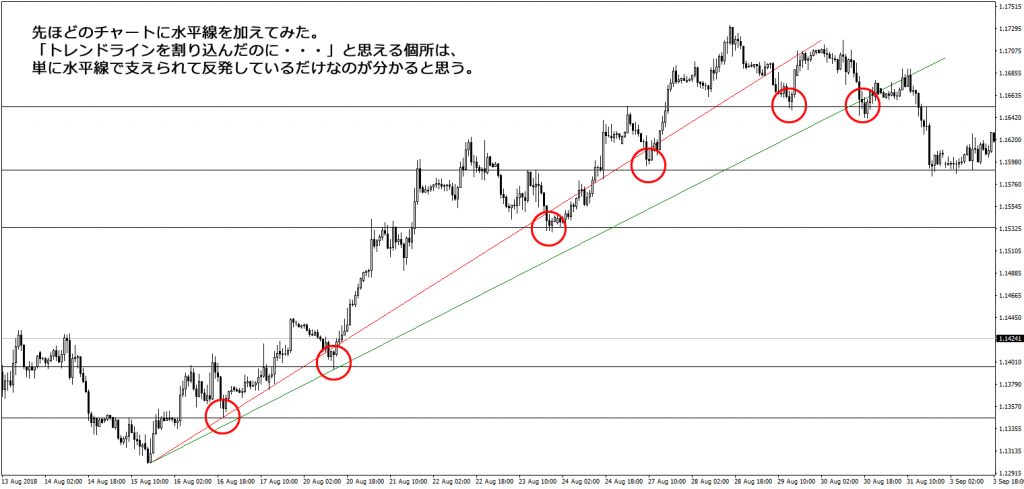

ちなみに上のチャートに水平線を加えてみましょうかね。

トレンドラインを下方ブレイクしたのに、結局はせり上がっていた箇所は、単に水平線(レジサポ)で支えられて反発していただけだということが、分かりますね。

この例からも、上昇トレンドはトレンドラインを基準に進んでいるのではなく、水平線の間を移動しながら上昇しているということが、見てとれます。

BOZ流が水平線を最も重視し、トレンドラインの重要度を低くしているのが分かったかと思います。

でも、あまりにも有名なトレンドラインが、実際にはトレードしづらいのって、ちょっと変ですよねぇ。でも、実は理由があります。大まかに言うと、

- 流派によるトレンドラインの引き方が違いすぎる

- 指値・逆指値を置きづらい

ということなんですね。でも、これを説明していると日が暮れてしまいますので、またの機会に譲るとしましょう。

トレンドラインの活用法

じゃあ、使えないトレンドラインを引く意味なんてあるの?

という疑問がわいてくるかもしれません。

しかし、引く意味はあります。トレンドラインは手法として扱いづらい面が多々あるのは確かですが、環境認識としては十分に意味があるんですよ。

詳しく解説していきます。

まずは、なぜトレンドラインが引けるのか?ということを説明しますね。

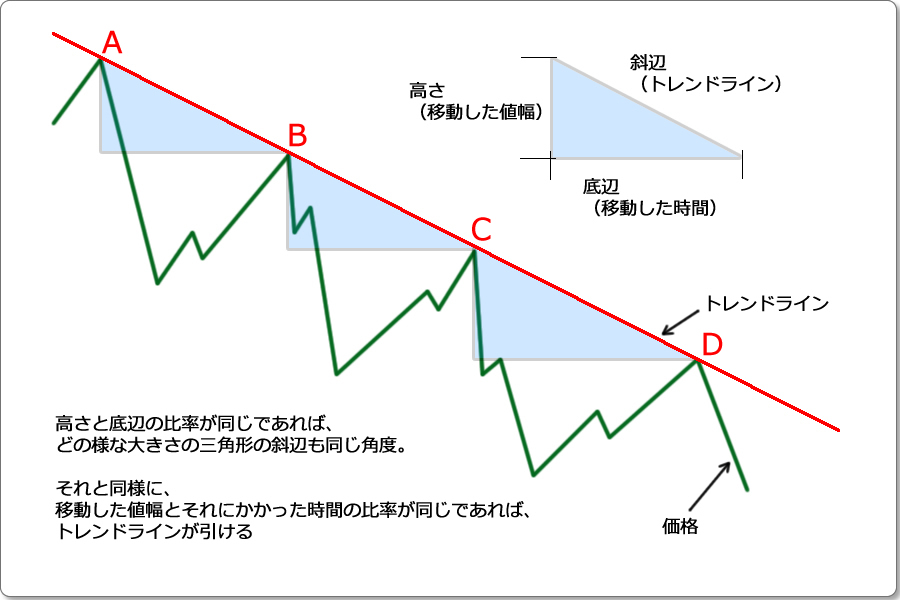

例えば下降トレンドとは、価格が上下に行ったり来たりしながら、結局は高値を切り下げ、安値も切り下げていくわけですが・・・

下げてから戻ってくる、その戻り高値を上から順にA、B、C、D・・・としましょうか。

で、AからBへと移動した値幅とその移動にかかった時間の比率と、BからCへの値幅と時間の比率、CからDへの値幅と時間の比率が全て同じだったら?

簡単な算数の問題ですね?

三角形の高さを値幅、底辺を時間としたら、その比率が常に一定ならば、どの様な大きさの三角形であっても、高さと底辺を結ぶ斜辺の角度も、常に一緒です。

要するに、移動する値幅とそれにかかった時間の比率が同じであるから、トレンドラインが引けるということです。

これはまさに、秩序です。相場が規則性をもっているということに他なりません。

しかし、先ほど見た通り、価格はトレンドラインに反発しているのではなく、水平線に反発しているわけですよね。

ということは・・・

とりあえず、前回ラインを引いてみたチャートをもう1度見てみましょう。

上図の通り、やっぱり水平線で反発しています。そして、その水平線で反発したところに、トレンドライン(上記はチャネルラインですが)が引けるわけです。

つまり、水平線とトレンドラインが重なるところが、ポイントになるわけですよね。そういった秩序、規則性がその相場にはあるわけです。

であれば、現在からみて、水平線とトレンドラインが未来で出会う(重なる)ところが、次のポイントだと推測できるはずです。

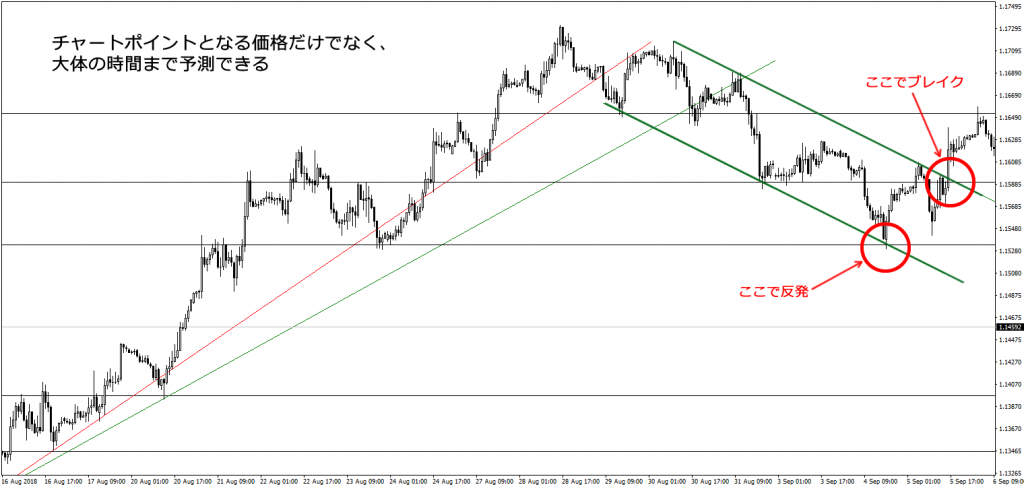

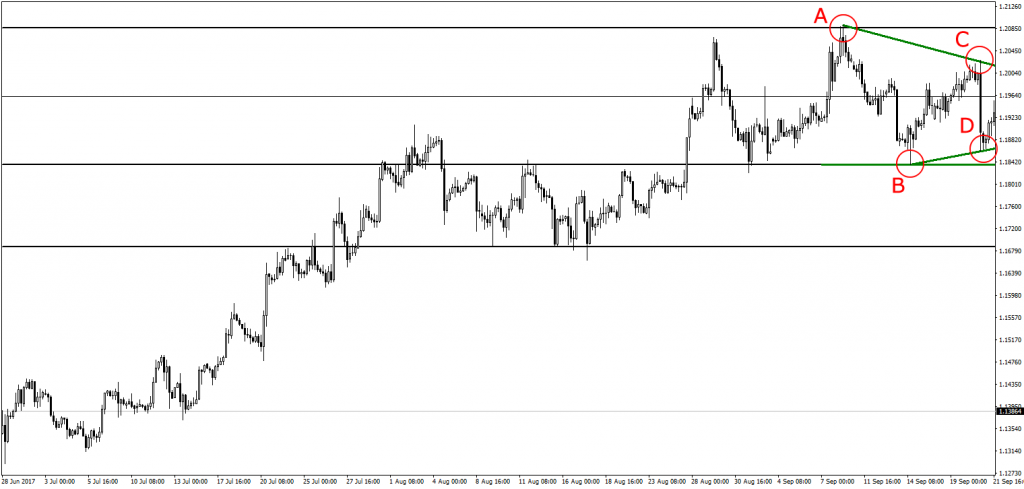

下図は、先ほどのユーロドル1時間足チャートです。

この先をもう少し見てみましょうか。

上昇トレンドが終了して、下降チャネルが引ける感じなので、水平線とチャネルラインが出会う辺り(赤い丸の部分)が次のチャートポイントとなりそうかなと予測を立てることが出来ます。つか、環境認識上、今の相場はそういった秩序で動きやすそうですよね。

ということで、結果は・・・

ズバリ、当たっちゃいましたねぇ。チャートポイントとなる価格だけでなく、おおよその時間まで見当をつけることができます。

BOZ流において、トレンドラインの重要度は他のラインに比べて低いとはいえ、環境認識においては、きちんとした相場の規則性、秩序を表現してくれる大切なラインであることに変わりはありません。

フォーメーションの認識

環境認識において、忘れてならないのがフォーメーション(パターン)認識です。だって、フォーメーションそのものが、秩序ですから。

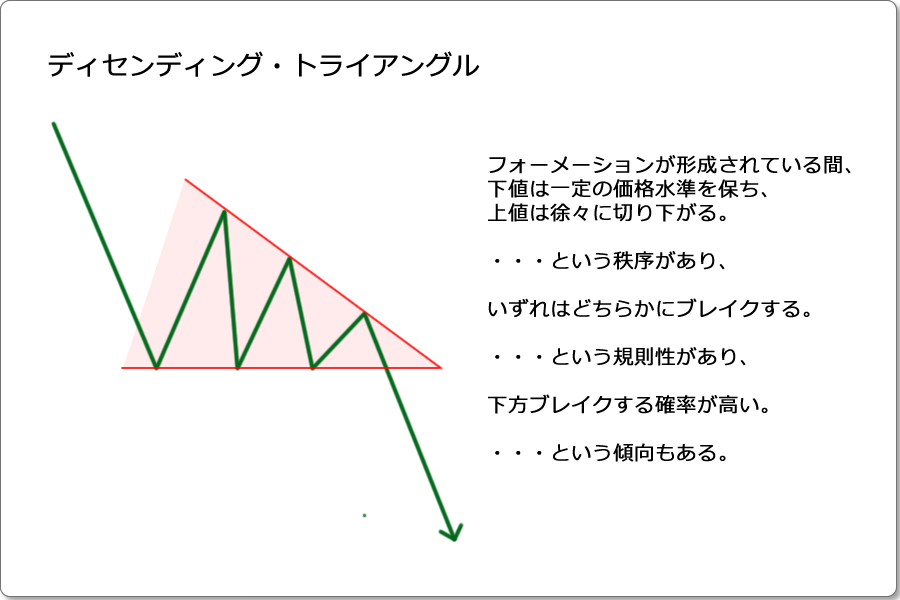

例えば、ディセンディング・トライアングルであれば、下値が同じ価格で支えられながら、上値は徐々に切り下がっている状態です。

ライン際まで来たら反転を待つかブレイクするのを待つだけなんですから、もう「フォーメーション」という秩序だった環境を提供してもらっているようなものですよね。これを利用しない手はありません。

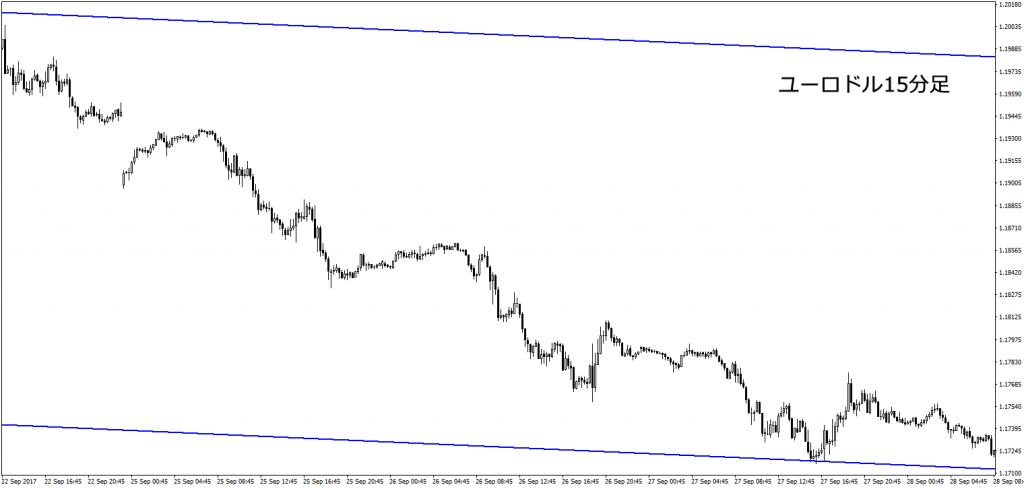

日足レベルのフォーメーションだと、かなり大規模なものです。例えば、下図はユーロドルの日足です。

青ラインで囲ったフォーメーションは比較的大きなもの、緑ラインで囲ったフォーメーションは比較的小さなものです。

①は、日足で見れば上昇トレンドの途中の下降フラッグでしかありませんが、下位足でみたら、大規模な下降チャネルです。

4時間足レベルで見ても、画面いっぱいに広がるこの規模ですからねぇ。下図の様に15分足で見たら、下降トレンドしか見えなかったりします。

この規模のフォーメーションであれば、数日間にも渡る下降トレンドと上昇トレンドの繰り返しです。パターンラインを引けたら、トレンドの山と谷を捉えることも可能です。

②のシンメトリー・トライアングルの4時間足も見てみましょうか。

水平線と併用すると、随分とトレードしやすい環境になります。

③の小さめな下降フラッグですが、これも1時間足で見ると、

結構な規模になりますね。デイトレードで言えば、十分に値幅のとれる規模のフォーメーションです。

・・・と、ここまでのフォーメーションの解説、ひょっとして鵜呑みにしてませんか?

実は僕、ちょっと意地悪してみました。巷に蔓延るいい加減な後付け解説をやってみたんですが、気づきましたか?

知識さえあれば、過去に起きたことを説明するなんて、簡単なんですよ。しかし、僕らはトレーダーです。リアルにトレードして勝ち続けることを目的にしています。

なので、常にリアリティーを持ってチャートを見なくちゃいけません。

実は、BOZ流ライントレードにおけるフォーメーションの認識は、とても重要なんですが、フォーメーションだけでは先ほど解説した様には、簡単にトレードは出来ないんですよ。

ちょと、きちんと解説しますね。

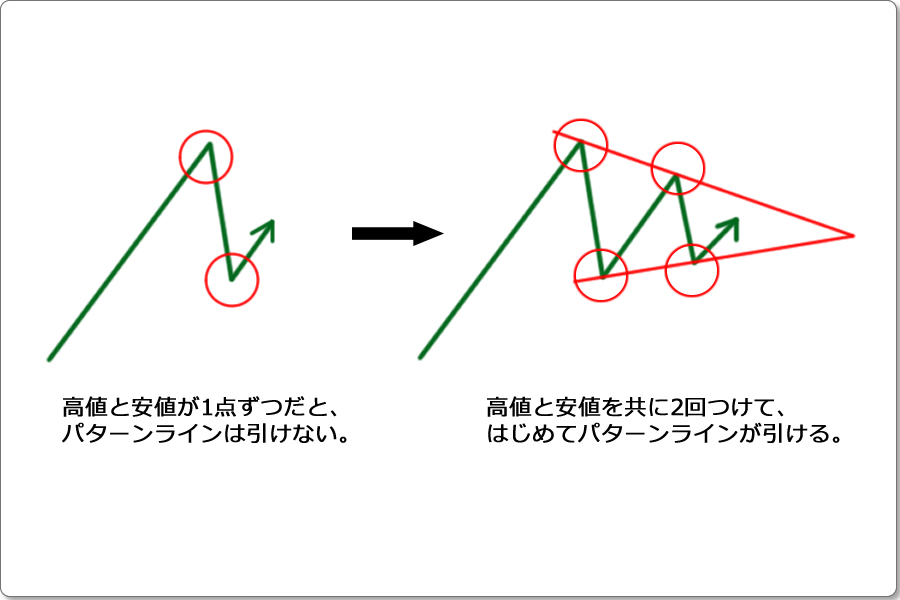

フォーメーションが形成されていると認識するには、以下の2点が最低限の条件となります。

- 高値が2点以上必要

- 安値が2点以上必要

だって、フォーメーションですもん。上下に2点以上山と谷がないとパターンラインは引けないんですよ。

ということで、フォーメーションの内部でトレードするには、上下4点のポイントを付けてからになります。

であれば、先ほどの①は・・・

この15分足チャートの画面いっぱいに広がる下降トレンドは、

安値2回目をつける前なので、下降チャネルを形成しているとは認識できない中での下降トレンドです。後付け解説の様なフォーメーションだけのトレードは結構無理があるということが分かると思います。

じゃあ、実際のリアルでの環境認識はどうやってやるかというと、やはり水平線を最重要視したうえで、フォーメーションを予測してく作業になります。

具体的に説明しましょうか。上図チャートが下降チャネルを描く前までさかのぼってみます。

まず高値Aを付けた後に水平線のあるBまで下落した安値をつけました。ここまではAとBの水平線しか意識できません。

しかし、Bの安値をつけた後の上昇は、Aのラインまでは届かずにCで反転します。この時点でAとCを結ぶパターンラインとBの水平線によるディセンディングトライアングルの可能性が意識されます。

しかし、今度はDで反転。BDのラインが引けるので、下値を切り上げるトライアングルの可能性も出てきました。

ですが、この時点では、いずれのフォーメーションも可能性の段階でしかないんですね。

そして、この可能性を頭において、環境を認識していく必要があります。

なぜって?

僕らトレーダーは、過去のチャートを見て過去を分析するわけじゃないからです。現在から未来に向かってトレードするんですから、常に可能性と向き合うことがトレーダーとしての仕事になります。

では、次の展開を見ていきましょう。

Xの青い楕円形部分に注目してください。ACとBDのトライアングルと、ACとBの水平線のディセンディング・トライアングルの可能性を持ったまま、BDラインをブレイクしました。が、すぐ下にBラインがあります。水平線の方が重要なのでこのブレイクには乗りません。

すると案の定、Bラインで一旦サポートされますね。しかし、その後に抜けます。もしトレードするなら、この水平線を抜けてからです。

そしてこの時点で、ACとBDのトライアングルもACとBラインのディセンディング・トライアングルもブレイクしてしまったので、このフォーメーションのことは忘れてください。過去分析ではなく、今現在の環境分析なんですから。

で、次に向かうのはその下の水平線になるわけですが、そこに到達せずにEで下値を付けて反転します。

そしてこの時点で、ACに引いた斜め線と平行なラインがEをポイントに引けることに気が付きます。しかし、まだ可能性の段階ですが。

そして、青丸Yでほぼチャネル確定。そしてZでチャネルが確信に変わります。なぜなら、水平線と斜め線が出会ったところで、反転しているからです。これは、先ほどお話しましたね。

移動値幅と時間に規則性があることが確定したわけです。ということで、ここから下降チャネルで相場が展開すると、環境認識が出来るわけです。その後の展開は見ての通りです。

チャネルであっても、あくまでも水平線を基準として価格は移動しています。水平線とフォーメーションを同時に認識することで、相場環境の秩序はより明確になっていくと思います。

ただ、正直なところ、フォーメーション内でのトレードは、相当大規模でない限り、慣れが必要です。

なので、慣れないうちは、フォーメーションを見つけたら、フォーメーションのブレイクを狙うことを基本にしてください。

先ほどのユーロドル日足チャートをもう一度見てください。

青色のパターンラインは、大規模なフォーメーションです。フォーメーションに気づかなくとも、水平線で取引が可能です。

しかし、緑色のパターンラインは小規模で、このクラスのフォーメーションは原則フォーメーション内での取引は不可能です。フォーメーションが認識できた頃にブレイクをはじめます。

ですから、やはり慣れないうちはフォーメーションを形成する可能性により早く気付けるよう意識づけするとともに、フォーメーションのブレイクを意識づけすることが賢明かと。

上達してから、大規模フォーメーションの内側を意識した取引を考えるべきですね。それまでは、水平線だけも十分な取引ができるはずですから。

相場環境は、変わっていく

今まで引いていたラインが、永遠に使えるとは限りません。時と共にラインは微調整を繰り返す必要があります。

しかし、それでもラインが機能しなくなる日がやってきます。そして、別なラインが新たに生まれていきます。

相場環境は、変わっていくんですね。

今まで等間隔で引けていたライン達が、調整の必要に迫られて、等間隔で並ばなくなる時があるかもしれません。

それは、相場環境が変わり始めた兆しなのかもしれません。

また、ラインを引く作業をしていくと、上手く引けない時があります。価格の上げ下げするポイントが乱れ過ぎていて、どこにラインを引いたら良いか迷う時もあります。

そんな時は、相場自体が迷っている証なのかもしれません。

ラインをどこに引いたら良いか判断のつかない時は、素直に「分からない」としましょう。相場環境が分からない、で良いんです。

そして、そんな分からない相場環境には手を出してはいけません。分かる時だけトレードをし、分からない時は素直にわからない、で分かる様になるまで待つことが必要です。

それが、トレードの基本なんですから。

相場の謎を解明しようと、頭を捻りに捻ったラインを引こうとする必要もありませんし、それこそ聖杯を探す必要もありません。

市場参加者の多くが、ハッキリと分かるポイントで多くの資金が動きます。自分しか見つけられないポイントで、相場が動くことはありません。もしあったとしたら、それは単なる偶然です。

誰もが認識できるポイントにラインを引いていき、そこに相場環境の秩序を見出していく。それがBOZ流ライントレードの環境認識です。

さて、以上で環境認識のお話は終わりにします。環境認識のお話だけで、随分と長くなってしまいました。でも、「環境認識」という言葉があれだけ流布しているにもかかわらず、これだけ長々と解説したものって、滅多に見かけませんよね。

なぜでしょう?ご想像にお任せします。

さて、次回からは、手法の話へと徐々に入っていきます。これも結構長くなってしまうでしょうけど、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。

それじゃあ、また。

はじめまして

ここまで読ませて頂いてかなり目からウロコです

わかりやすい説明ありがとうございます

m(_ _)m

これまでの悩みが少しずつ解消されます。ありがとうございます!

ライントレード基礎5まで読ませて頂きました。

最近少し利益を出せるようになってきたのですが、ボジションを持つタイミングに、いまひとつ明確な理由づけがなくモヤモヤしていましたが、前に進めそうです、

数々見てきたブログや手法の中には、これ程私の痒いところに手が届く物はありませんでした。

BOZさんの過去の経験、痛感しています、多分ほとんどの初心者が経験する『負のダウ理論』から抜け出せる気がします。

>>55歳お父さん

お役に立てて何よりです。

エントリーのタイミングについては、シリーズで書いてます。「お勧めの記事」のページに目次がありますので、よろしかったらご覧ください。