解説者が解説するためだけのボリンジャーバンドではなく、トレーダーによるトレーダーのためのボリンジャーバンドの使い方の第3回目です。

第1回目ではボリンジャーバンドの基本的なお話をトレーダー目線で。第2回目はトレーダーとしてのボリンジャーバンドの手法とルール作りについてお話しました。

で、今回は基本的に第2回目の続きです。長くなり過ぎたので分割してお届けしています。それでは、さっそくいってみましょう。

精度を上げるためのボリンジャーバンドの位置づけ

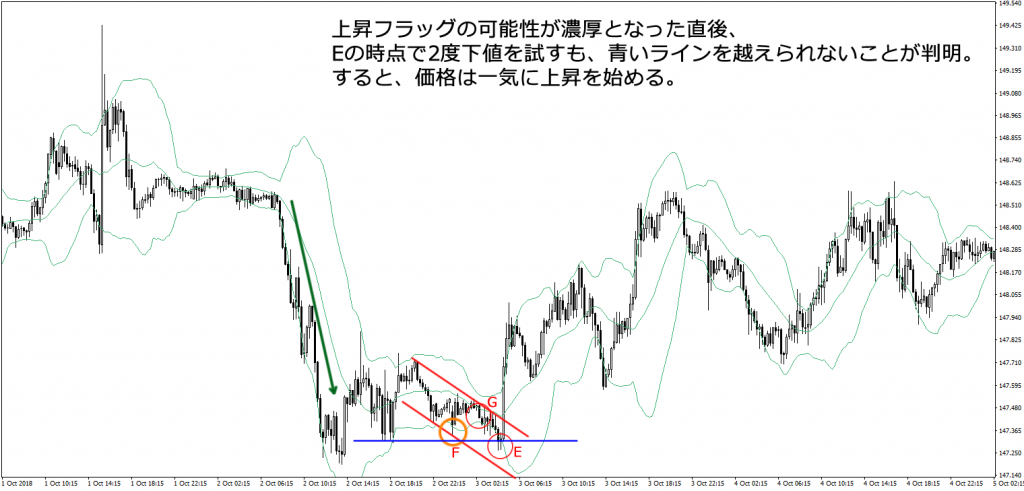

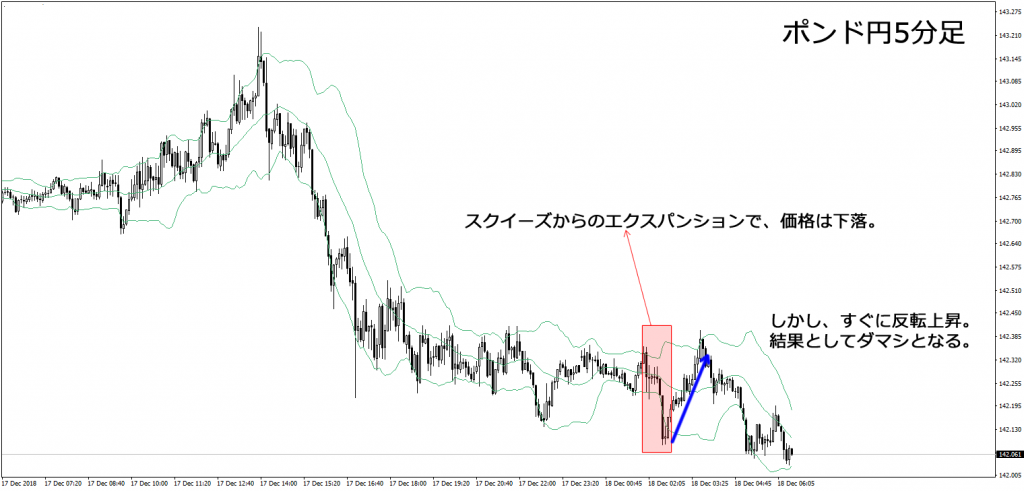

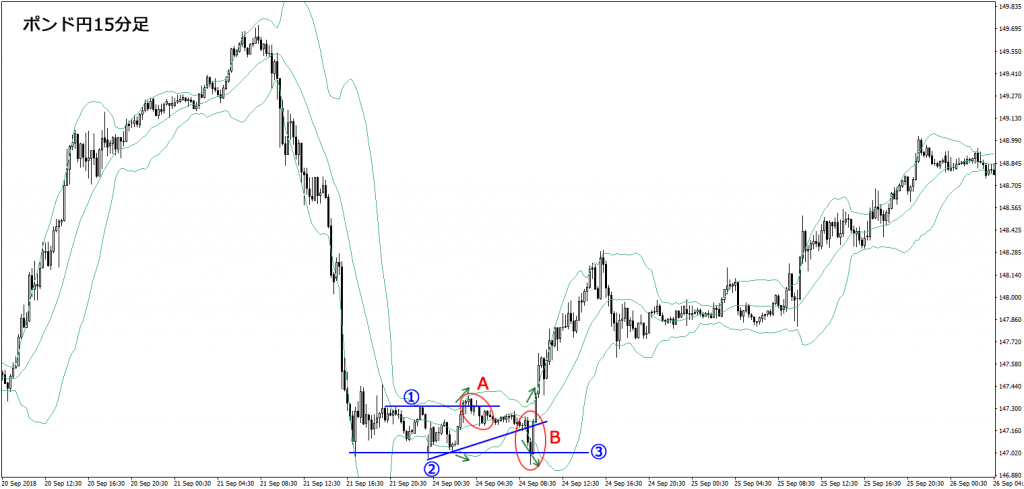

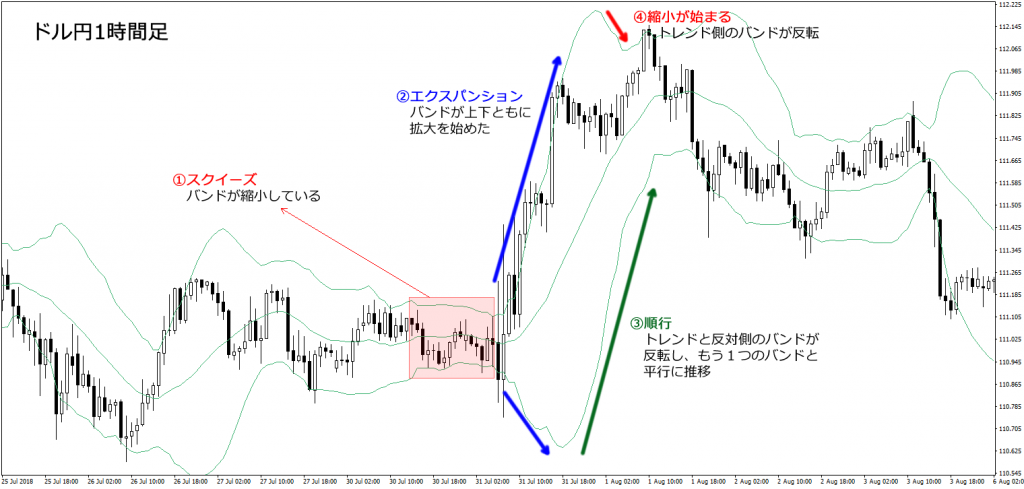

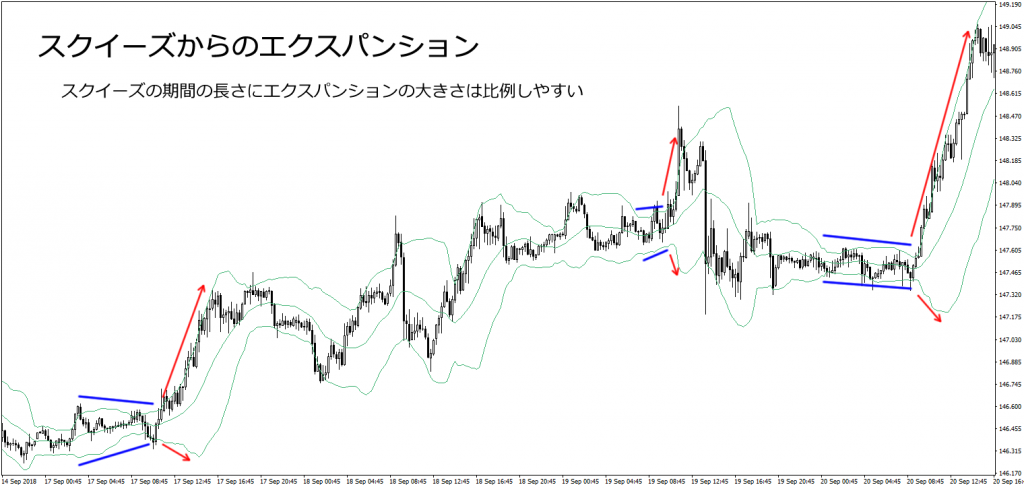

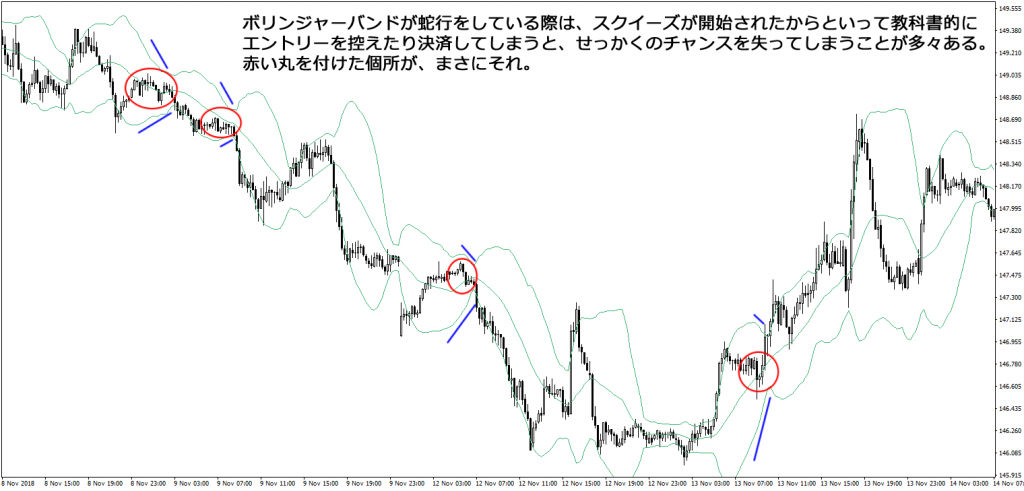

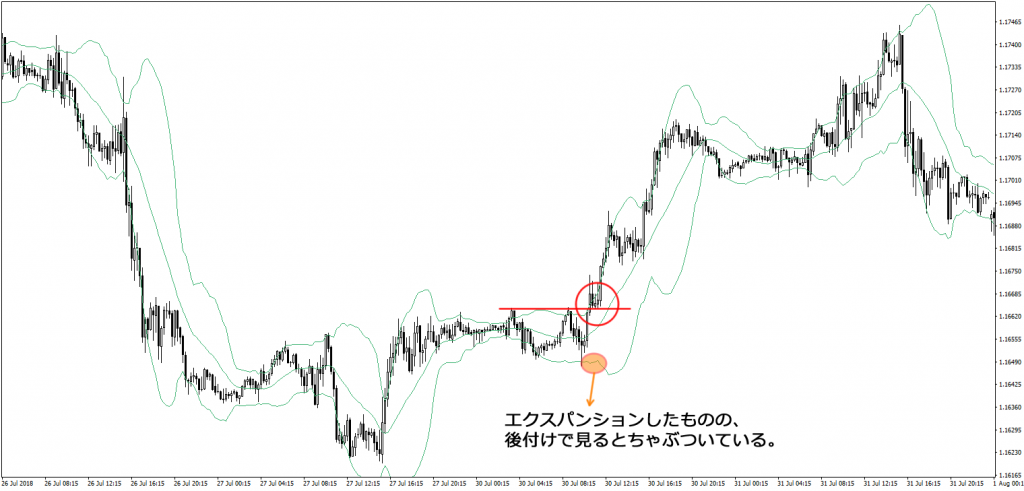

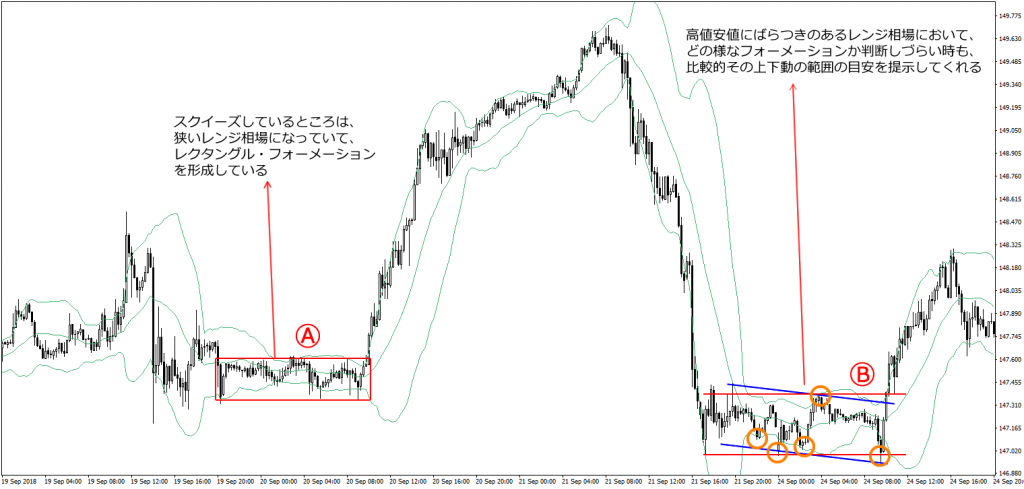

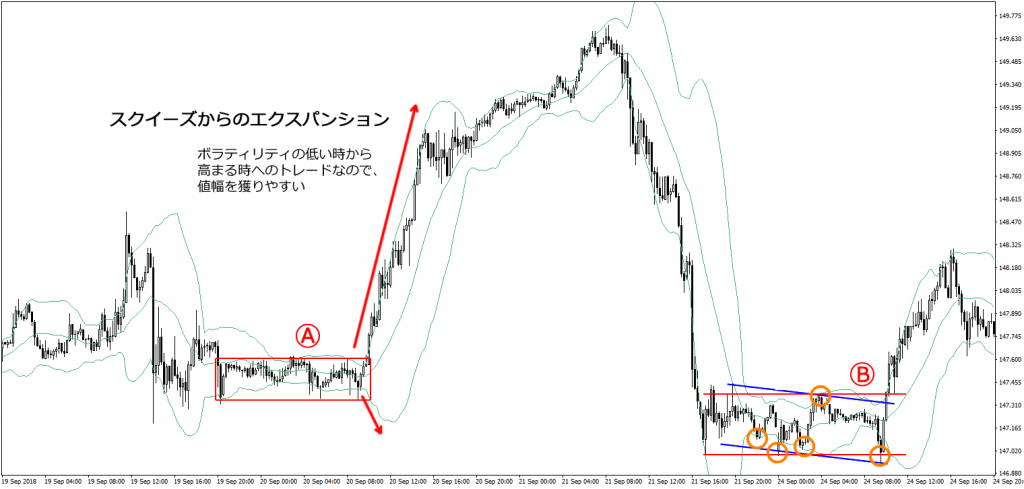

ちょっと下の図をご覧ください。スクイーズからエクスパンションの初動では、価格は下の方へと向かいますが、直ぐに反転上昇しています。

しかし、果たしてこれはダマシでしょうか?

インジケーターを表示させると、多くの人は判断をそればかりに頼りがちになってしまい、肝心の値動きを見なくなります。しかし、ボリンジャーバンドをはじめとするインジケーターはトレードの判断に「活用する」ためにあるのであって、判断全てを委ねるためのものではありません。

なので、今度はボリンジャーバンドだけに頼らず、値動きをきちんと見てみましょう。

単にフラッグを上値ブレイクしたというパターンでした。

この様に、ボリンジャーバンドだけを見ていたらダマシと思われるものも、きちんと値動きを見ていれば、ダマシでも何でもないことがわかります。

ということで、ここで1つ、ルールを加えなくてはいけませんね。

トレードにおいてチャートをきちんと判断したいのであれば、ボリンジャーバンドだけに頼らない、きちんと値動きを見ていく。

これが、トレードの精度を挙げていく大切なポイントです。

・・・とまぁ、例のごとく後付け解説だと、「なるほど!」と言えるような解説で片づけられますが、実は上記のチャートをリアルタイムでトレードしようとすると、言うほど簡単ではありません。かなり複雑で、後付け解説者がドヤ顔して簡単に説明して終わりにできる様な代物ではありません。

いつもの様に、ちょっと見ていきましょうか。

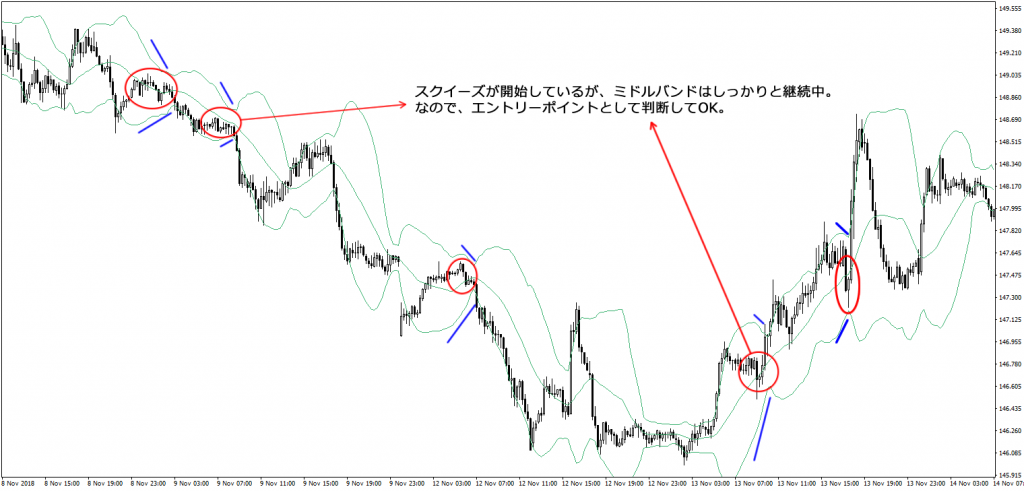

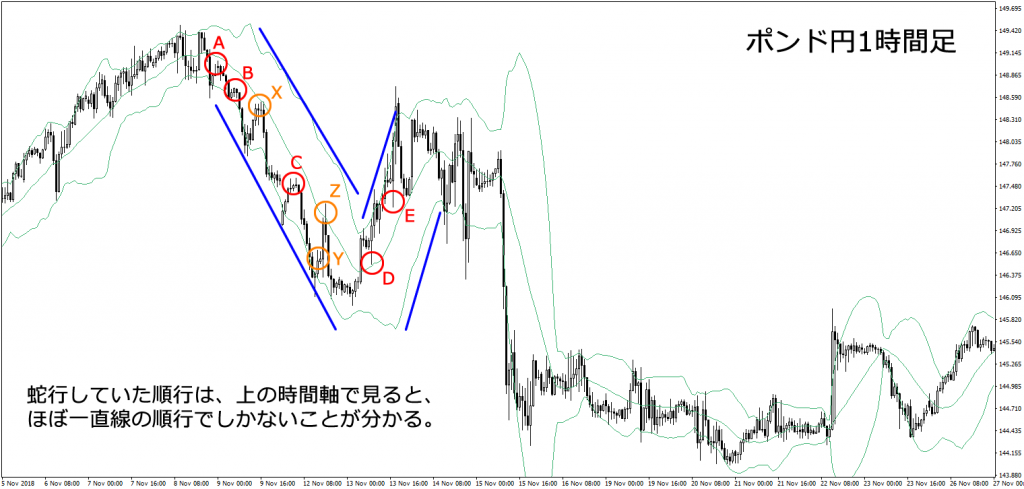

リアルタイムで先の値動きが見えない中、チャートを見ていると、まずAまで下落が続いた後に一旦高値Bを付けて再度下落します。

が、CではAの安値を越えず切り上げて反転しました。値動きをきちんと見る人はここで「ん?」と疑問符を付けてチャートを見なくちゃいけません。

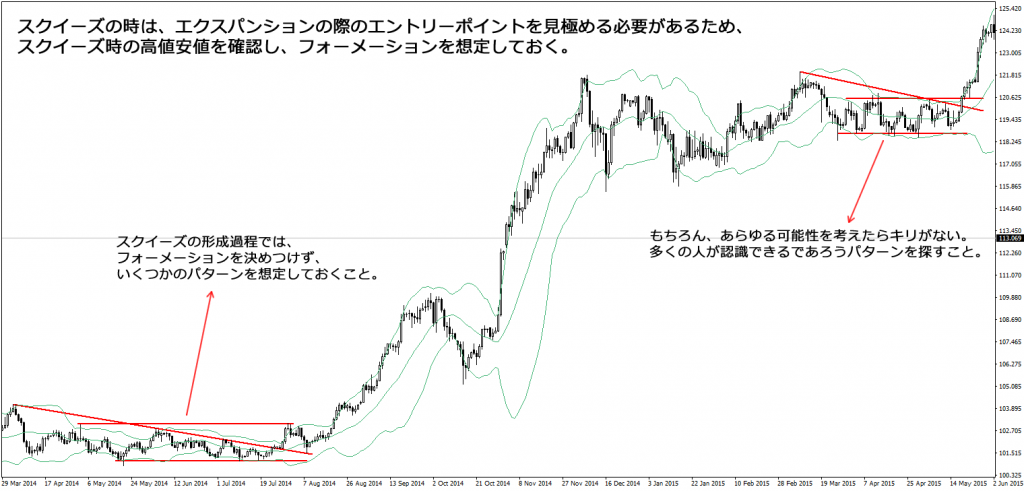

次にD、Eと高値を切り下げています。ここで、「フォーメーションが形成されてるかも」と判断して、ラインを引いてみます。するとキレイにトライアングル・フォーメーションが引けますね。

で、Eからの下落はやはりラインで一旦止められるので、「このフォーメーションは効いている」と判断してしまうでしょう。そして直ぐにFで下方ブレイクします。

ただ、ブレイクするもそのまま下落せずに再びラインの辺りまで戻ってしまいます。おかしい・・・

しかし、Gでもう一度ハッキリとブレイクして下落がはじまります。

そして、ここまでの動きをボリンジャーバンドは、その値動きに沿う様な形で見事に展開しています。トライアングルに伴ってスクイーズを始め、Gのブレイクポイントでボリンジャーバンドはスクイーズを極め、そこからエクスパンションが始まっています。

なので、実はここまでの値動きの展開とボリンジャーバンドの展開をきちんと見れているのなら、このエクスパンションで売りを仕掛けて失敗してしまったというのは、

むしろ、正解。

そう、ミスって正解なんですよ。正しい判断をして正しく失敗したのです。全然クヨクヨするトレードではありません。トレードは、〇×式の必ず正解がある問題集ではないのですから。

恐らく僕も、この展開ではダマシにあっていたと思いますよ。仕事中にスマホをチラ見してのトレードだったら、なおさらね。

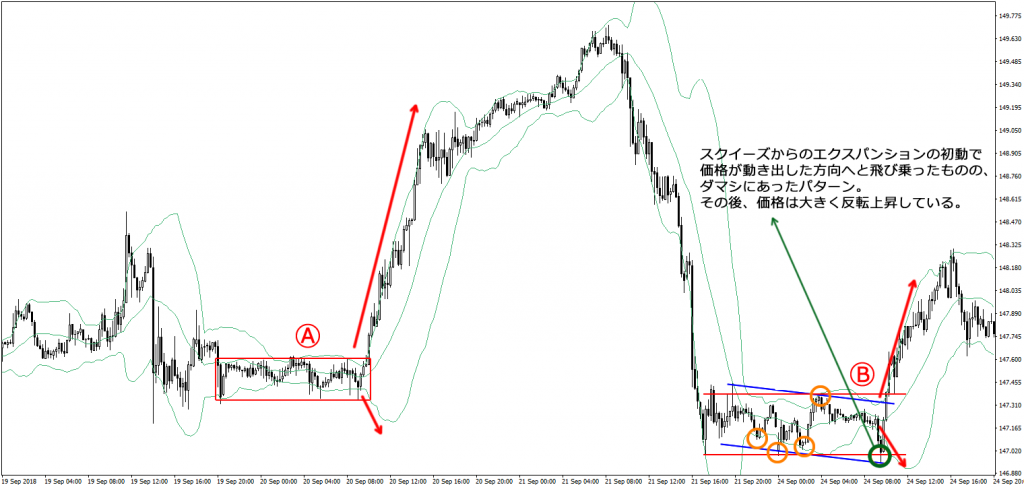

ただ、ゆっくりとチャートを眺めてられる環境にいたら、ひょっとしたら気づけたかもしれません。もう1度先のチャートを見てみましょうか。

Fの部分を、僕は敢えてオレンジ色の太丸にしてます。ここは確かにトライアングルフォーメーションを一旦ブレイクした箇所なんですが、Cの下値を切り上げた状態でせり上がってますよね。

この展開を落ち着いた状態で見ていたなら、さらに「?」を付けるはずなんです。

「このフォーメーションのライン、効いてないんじゃ・・・?」

ってな感じで。そして、ラインが引き直せるかどうか、一旦上記のラインを消して再検討してみるんですよ。(こういった臨機応変さは、トレードにおいて大切です)

すると、ようやくその段階で気づくんですね。「これ、上昇フラッグかも?」ということに。

そして、Eまで下落するんですが、青いラインで2回止められています。

もし僕がGで売っていたなら、この時点で

「ヤバい。これ、上じゃん。上に行くじゃん!」

と慌てて逃げてたでしょうね。そして恐らく、他のトレーダーさんも同じ様なことを思ったのかもしれません。2度下値を試した後、一気に価格は跳ねあがっていますからね。

とまぁ、ボリンジャーバンドを離れたチャート解説が長くなってしまいました。

いずれにせよ、ボリンジャーバンドはトレード判断に活用するためにあるのであって、その判断全てを委ねるものではありません。きちんとした値動きを見ながら、それと併用する形でボリンジャーバンドを見ていく必要があります。

そして、上述の様に、きちんと見てきちんと判断できたうえでの負けトレードは、負けではあっても、貴重な正解です。それを肝に銘じておきましょう。

ロウソク足の確定を待つ

トレードの際に、各時間足チャートにおける判断は、基本的にロウソク足の確定を待ってから行います。

そうしないと判断を誤ってしまうことが、結構あるんですね。ライントレードの解説でも既にお話していますが、例えばこんな感じ。

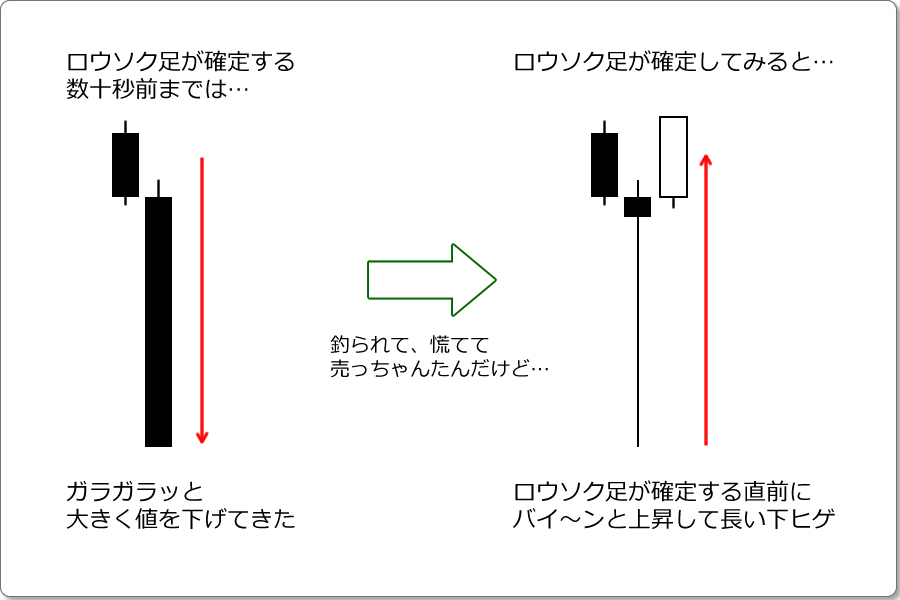

ロウソク足の値動きに釣られて売ってしまったのに、そのロウソク足が確定した時には、全く違う形になっていて、見るからに買いポイントになってしまっているパターンですね。

で、ロウソク足だけならまだしも、インジケーターを用いたトレードをする場合は、より注意が必要です。

インジケーターのほとんどは、過去から現在までの値動きを一定の計算式に当てはめて割り出した値を表示したものです。そしてその計算には「今現在の値」も含まれますし、その「今現在の値」はリアルタイムで動いています。

なので、ロウソク足の値動きが上下すると、インジケーターの右側の一番先っぽもそれに連動して動きます。

ですから、上図の様に一旦ガラガラッと大きく値を下げると、インジケーターもそれに合わせて下を向いたりデットクロスしたりして売りシグナルを発したりするんですが、それも一時的。ロウソク足が上図の右側の様にして確定すると、インジケーターは売りシグナルをまるで発していなかったかの様に、上を向いたままで終わっていたりデットクロスもしていなかったりと・・・

ロウソク足が確定する前と後では、表情がガラリと変わってしまいます。

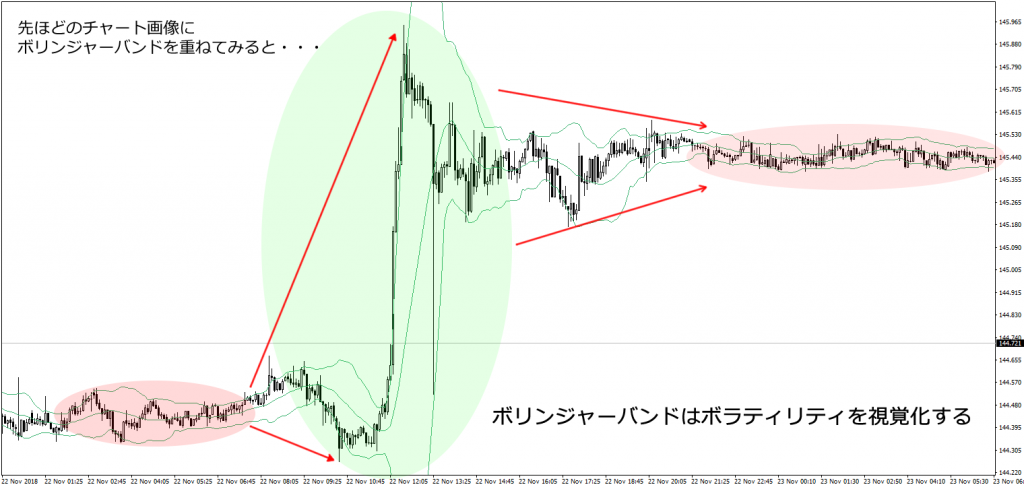

ちょっと、文章だけだと分かりづらい人もいるかもしれないので、図で見てみましょうか。

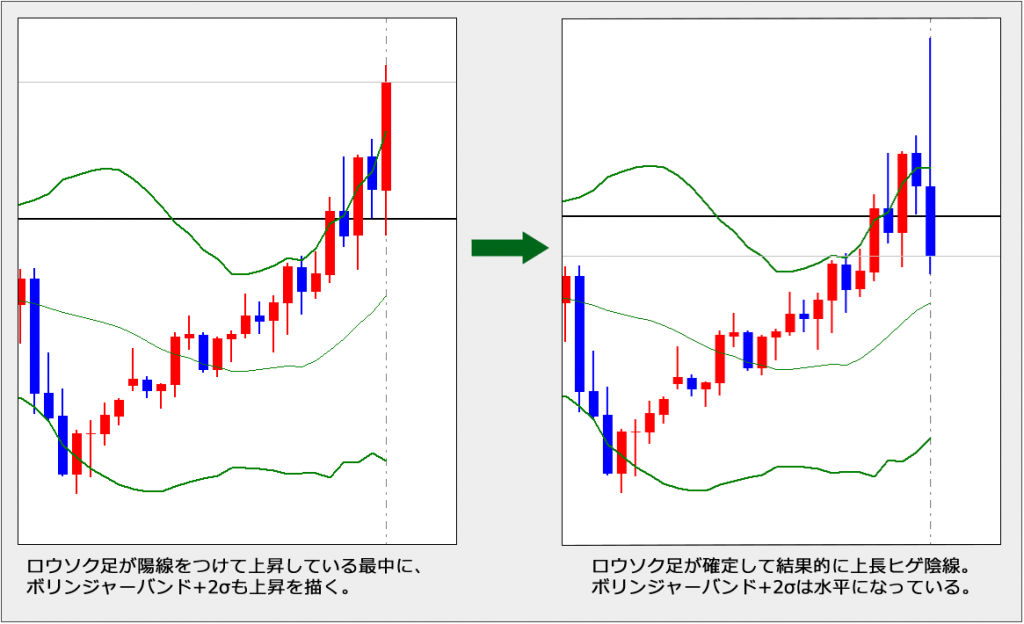

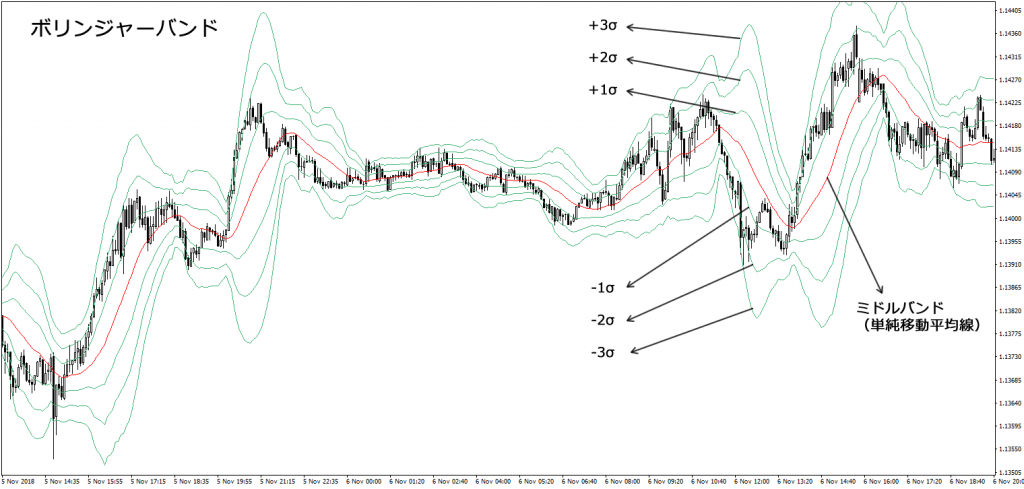

上図の左側は、ロウソク足が確定する前。陽線を付けて上昇しているので、ボリンジャーバンドの+2σも上昇を続けています。-2σも下を向き始めてエクスパンションし始めたかの様子となっています。

しかし、上図の右側の様にしてロウソク足が確定すると、ボリンジャーバンド+2σはほぼ水平となって終わっています。-2σは先ほどは下を向いていたのにロウソク足確定で上を向いています。

こうなると判断は違ってきますよね?

ロウソク足確定前に判断してしまうと、エクスパンションが始まり、ボラティリティが高まってまだまだ価格は上昇するかのような気分です。

しかし、ロウソク足が確定してみると、順行の状態が弱まって(つまり、ボラティリティは縮小して)おり、少なくともこの後すぐに価格が上昇するとは判断できません。

この様に、ロウソク足が確定するかしないかで、ボリンジャーバンドにおける判断も全く変わってきてしまうんですね。

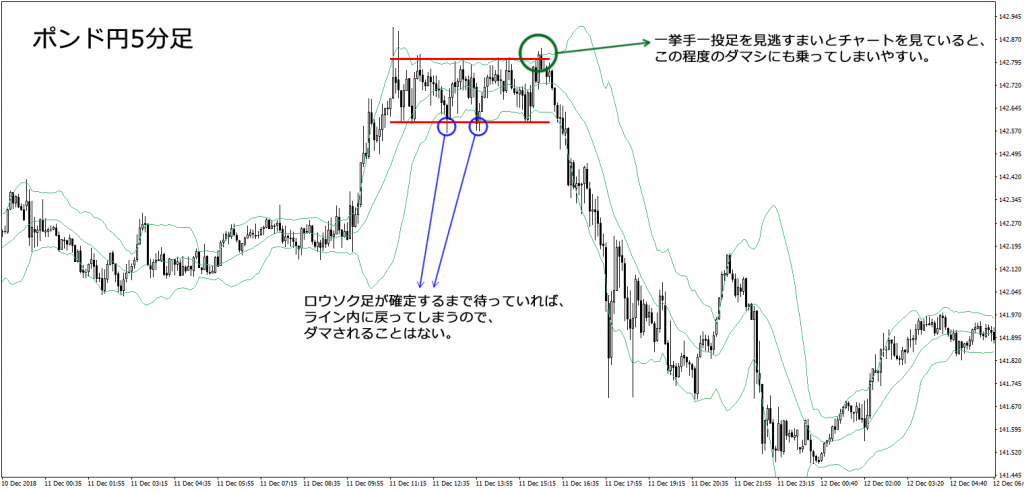

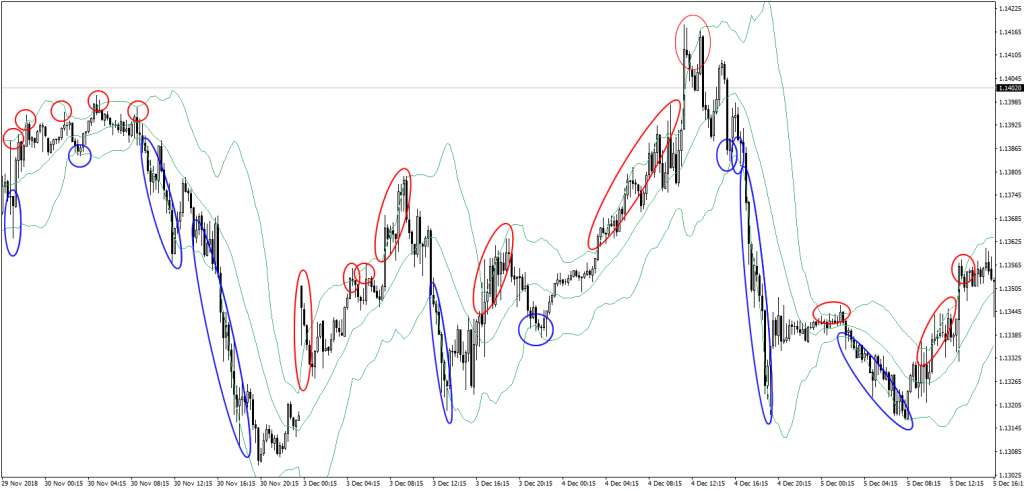

下の図を見てみましょう。

これは、ロウソク足確定を待たずに目先の値動きに釣られてしまったら、何度となくダマされていた場面です。ロウソク足確定を待てていたら、結果としてライン内に、そしてボリンジャーバンド内に収まっていることが分かっていたはずです。

それ以外にも、チャートの様々な箇所で結果的にヒゲを付けてバンド内に戻ってきている箇所がいくつも確認できます。

こういったことは、日常的に幾度となく起こってるんですね。ですから、トレードを行なう際は、ロウソク足の確定を待ってから判断をするということが必要になります。

もちろん、腕を上げていけばロウソク足が確定する前に判断するのも可能でしょう。しかし、ボリンジャーバンドを学んでいる最中においては、ロウソク足が確定してからの判断は、必須条件と言えるかもしれません。

タイミングを取る足の優位性

デイトレードにおいてエントリーする際、そのタイミングを取る際は5分足や15分足を利用するかと思います。

で、こちらもライントレードの解説で既にお話していますが、5分足には5分足の優位性、15分足には15分足の優位性があります。

ただ、僕個人の感想としては、「急いては事を仕損じる」ことがトレードにおいては結構多いと思うんですね。(それに関しても、既にライントレードの解説にてお話しています)

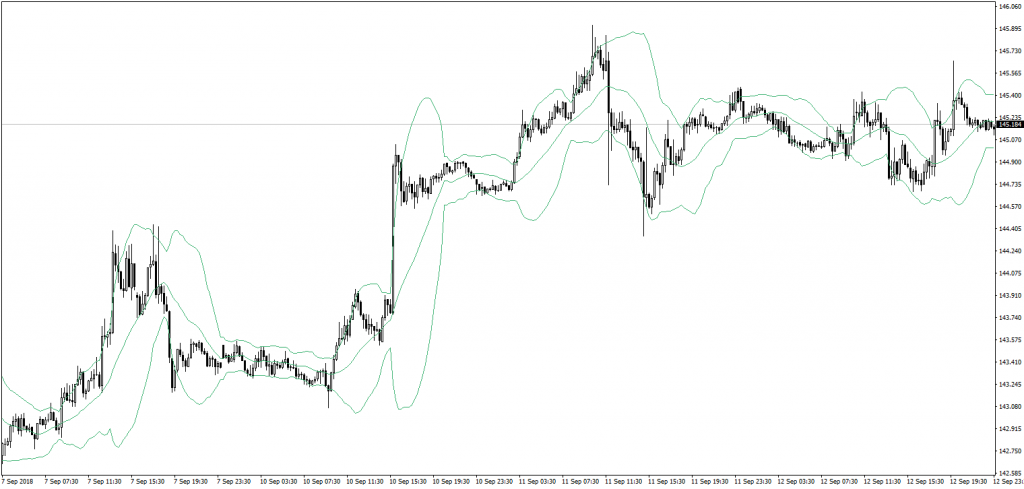

ちょっと、これを書きはじめるちょと前に、ポンド円がまさにその事例を示してくれたんで、お見せしましょう。

これは今朝(2018年12月18日東京時間)のポンド円の5分足ですが、典型的なスクイーズからエクスパンションでのダマシがありました。

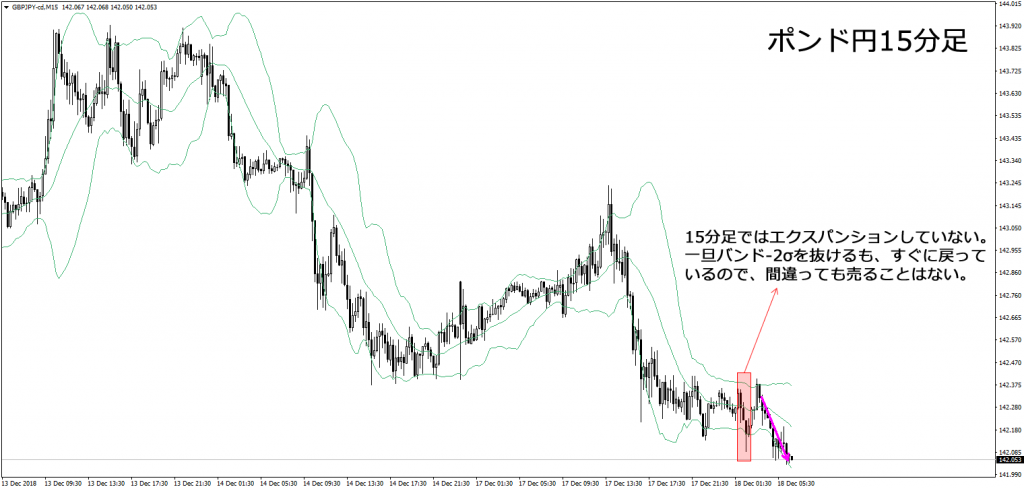

しかし、この時の状況を15分足で確認すると、

エクスパンションしてませんし、一旦バンド-2σを超えるも、下に長めのヒゲを付けてバンド内に戻ってきており、ボリンジャーは横を向いたまま。間違っても売るような場面じゃないことが分かります。

というか、前回の禁止ルールを用いたら、絶対に売ってはいけない場面です。

とまぁ、この様に5分足だけで判断すると、単に早合点でしかなく、急いては事を仕損じる典型的なことが、頻繁に起こります。

なので、エントリーのタイミングを取るなど、判断が必要な場面では、5分足だけではなく、15分足を見て判断するということも必要です。

なお、上図のピンク色の矢印は僕がトレードした箇所です。矢印の起点でエントリーして矢印の先で決済しています。+25pips超でした。

ついでなので、僕がどうトレードしたかを解説しましょう。

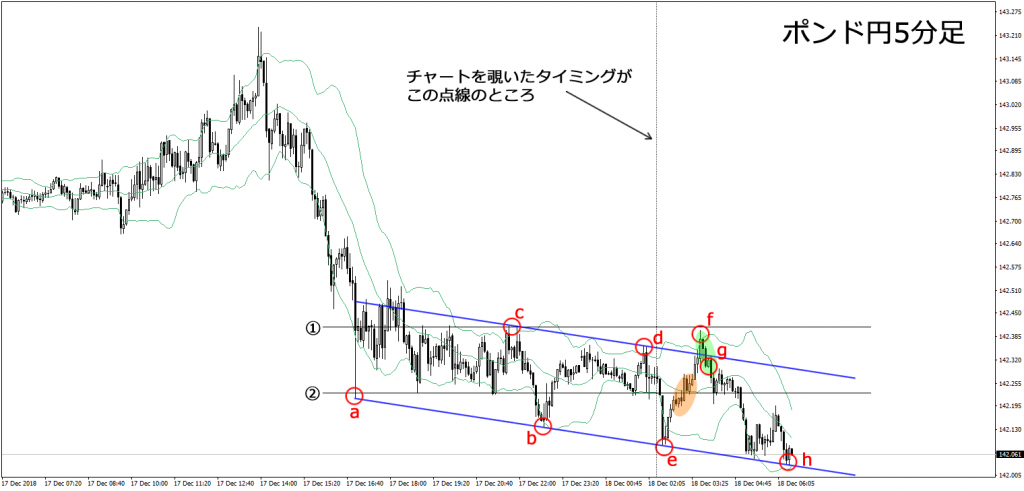

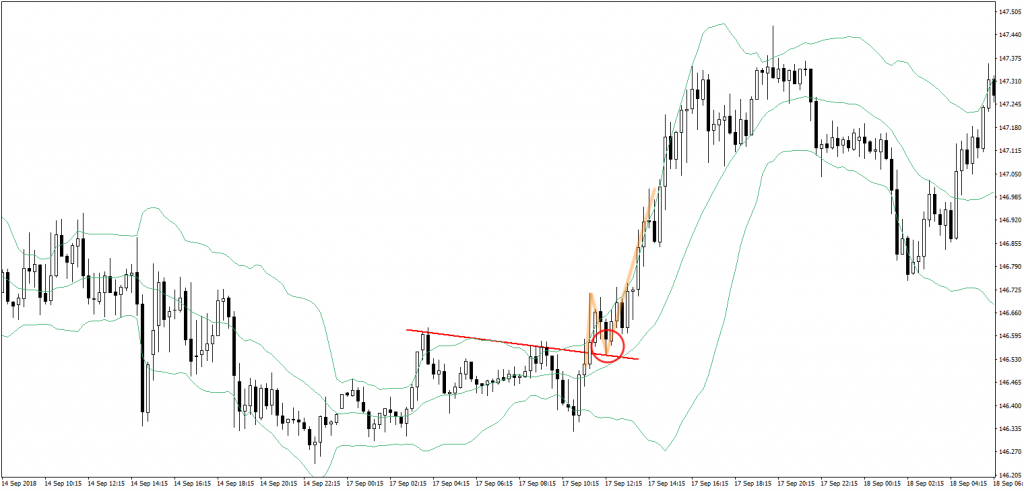

上図を見てください。縦の点線のところが、僕が5分足チャートを覗いたタイミングです。とりあえず日足、4時間足、1時間足は確認済みです。

で、点線から右側はまだ見えてないと想像してください。

まず、ぱっと見で低値aとbが気になり、斜めラインを引いてみます。で、この斜めラインと平行なラインが引けそうなのでcとdに当ててみます。見事、チャネルラインが引けました。

そして、スクイーズからのエクスパンションで価格が下落を始めます。

既にチャネルラインを引いているため、下値は限定的な可能性が高く、飛び乗る気にはなりません。

で、この時点で、先の15分足を覗きます。チャネルラインにタッチした(eの箇所です)後に反転し、結果的に15分足は下長ヒゲをつけてバンド内に戻ったところで確定。

単純に考えて、今度は上のチャネルラインに向かいます。買いエントリーの場面ですね。

ただ、僕はそれには乗りませんでした。朝起きて間もないし、せっかくの休日を負けトレードで気分を害したくないため、ちょっと慎重になりました。

eから反転上昇しましたが、上位時間軸では下落傾向が強いので、再び反転下落する可能性があります。前回のボリンジャーバンドで解説した様に、

「スクイーズからのエクスパンションで下落した後に一旦戻しを付ける可能性があり、レジスタンスに阻まれて再度下落したら、そこが売りエントリーのポイント」

ということが考えられますよね。

なので、レジスタンスを探すと、②に水平線が引けます。まずはここが最初のレジスタンスになります。次のレジスタンスはボリンジャーのミドルバンド。その次が上部チャネルラインで、最後が①の水平線です。

オレンジ色で囲っ部分を見てください。価格は②に到達。ミドルバンドにもちょうど重なっています。この2つのレジスタンスを抜けるか反転するかを見ます。一旦抜けて下落しますが、②とミドルバンドが今度はサポートとなって上昇を始めます。

ここで買っても上値は限定的なので(なぜなら、チャネルラインでのレンジ取引の可能性大だから)、価格の上昇を優しく見守ります。

次に上部チャネルラインに到達して抜けますが、①の水平線が控えてます。ボリンジャーバンドも+2σに到達しています。上抜けするには、ちょっと難しい状況です。

そして、①に到達することなく、ボリンジャーの+2σにも阻まれながら(fの箇所)、反転しますね。予定調和です。

次は、チャネル内部に戻るかどうかを見ます。チャネル内部に戻ったら、先ほどのチャネルライン越えは単なるオーバーシュートとなり、今度はチャネル下ラインを目指すことが濃厚になります。

で、緑色で囲った部分を見てください。チャネル内部に戻りました。戻った直後にもう一度ライン上値を試しますが、レジスタンスに阻まれて下落を始めます。

はい、ここで売りエントリー。

エントリーの根拠は強いし、ストップはfのすぐ上に置きますから損失も10pips程度しかありません。チャネルライン内部のレンジ取引としてエントリーしていますから、下のチャネルラインに到達するであろう辺りにアラートをかけておけば後は放置です。

最終的にチャネルラインに到達したhの辺りで決済しました。ボリンジャーバンドもスクイーズを開始してますよね。決済するにも根拠の強い場面です。

さて、ちょうどタイミングが良かったので、実際にボリンジャーバンドを用いたトレードを解説してみました。参考にしてください。

ダマシを利用するエントリー

どこかで聞いた人もいるかもしれませんが、ダマシというのは実は絶好のエントリーチャンスだったりします。ダマシとは、多くの人が騙された箇所ですから、そこがダマシだったと分かれば、騙された人たちの損切りが多発し、価格はダマシとなった方向とは逆方向へと大きく動く傾向があります。

そこで、このダマシを利用したエントリー方法を、トレードに加えることにしましょう。

ボリンジャーバンドにおけるダマシと言えば、非常に多いのがスクイーズからのエクスパンションです。正直なところ、リスク・リワード比を重視して損切りOKな人でも飛び乗り禁止をルールにした方が良いくらい、このパターンからのダマシは多いです。

なので、このパターンにおけるダマシを利用したエントリー方法をお話します。

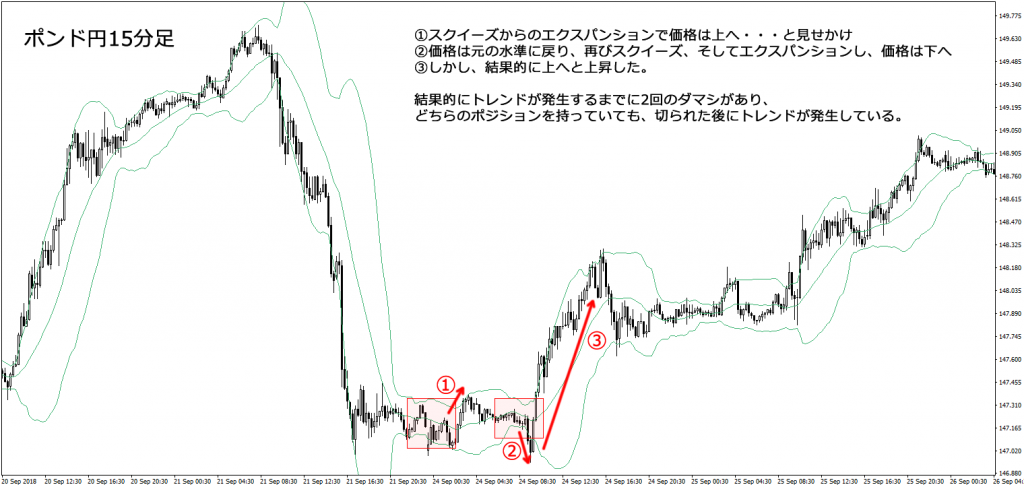

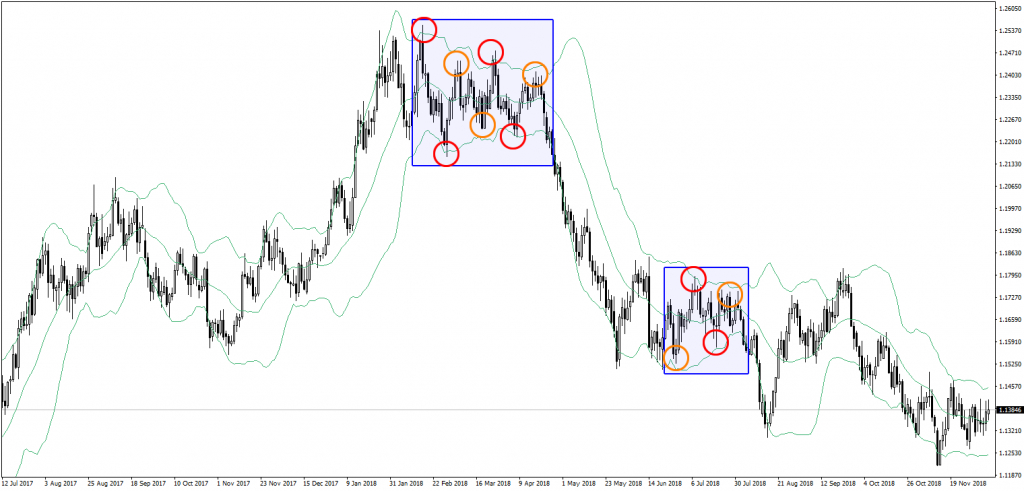

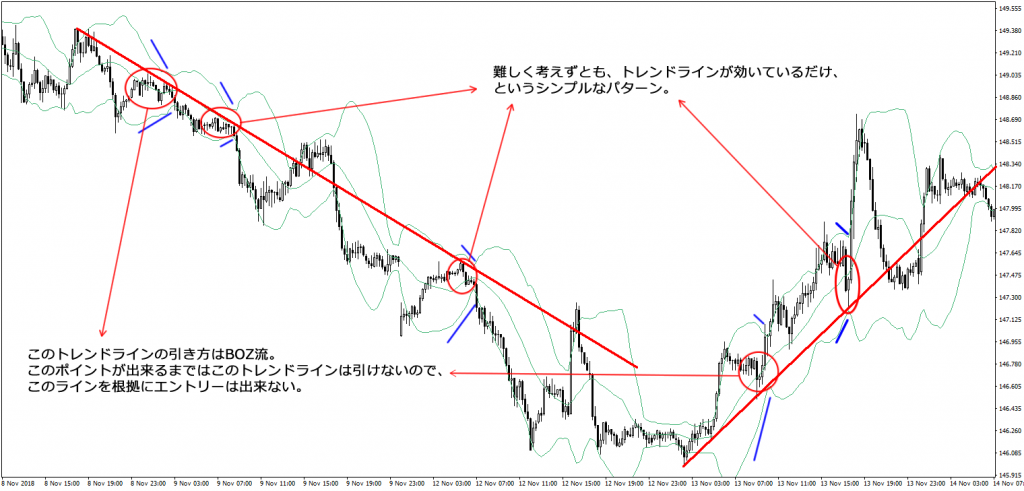

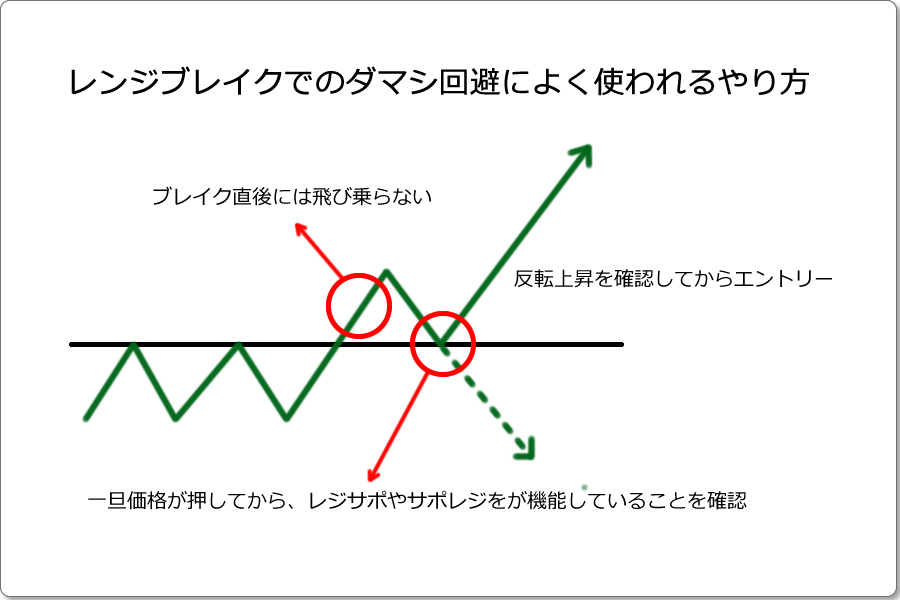

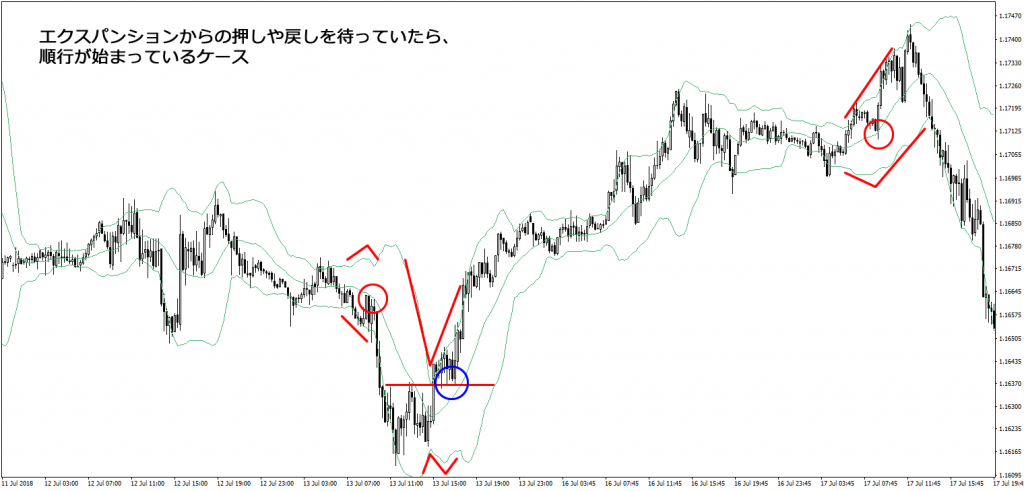

まずは、下のダマシのチャート図を見てください。

スクイーズからのエクスパンションでダマシのあった箇所(緑色の丸)が2つあります。いずれも、ダマされた方向と逆へと大きく価格が伸びていってますね。

このダマシを利用したエントリー方法なんですが、それほど難しい話ではありません。

前回、スクイーズからのエクスパンションによるダマシ回避策として、レジサポ・サポレジを確認してからエントリーするという方法をお話しましたよね。

このレジサポ・サポレジが機能して反発したら、反発した方向にエントリーするのがセオリーでした。

しかし、このレジサポ・サポレジが機能せずに抜けてしまったら?

はい、抜けた方向にエントリーします。上図で言えば、赤い丸部分がそのポイントです。

そしてこれが、ダマシを利用したエントリー方法です。理屈は簡単ですね。スクイーズ局面でレンジ取引の要領でエントリーするわけです。

スクイーズでのトレードは原則禁止でした。覚えてますか?ただし、こういったダマシが発生した箇所では、エントリーをします。

上図の右側のスクイーズからのエクスパンションによるダマシを利用した赤丸ポイントを見てください。まるで教科書に乗せるためにあるかの様に、非常にキレイに下落してくれています。

ただ、こういった場面を見せると「大きく獲れる」ことばかり注目してしまいがちですが、実はここで売ることは、非常にリスクが小さいんですね。

見て分かる通り、損切りするポイントは、「再びレンジを上抜けた時」ということになります。しかし、売りエントリーした箇所はレンジを下抜けたところですから、損失幅が非常に狭く取れるわけです。

売りエントリー後に、仮にレンジ下限でもたつき、不安になって決済しても薄利決済。戻ってきて怖くなっても、ほぼ建値決済です。

そのいい例が、先ほどの図の左側の赤丸ポイントです。もう一回見てみましょうか。

右側の赤丸のポイントで買いエントリーをしますが、レンジ上限で何度か止められてますね。怖くなってここで決済しても薄利ですがプラスで収益を出せます。

その後、戻ってきたので怖くなって決済しても、ほぼ±0の建値決済です。

本来、こういった決済の仕方はあまり進められないんですが、まぁ上達するための過程としては「損をしない」という意味である程度OKかなと。

欲を貼らなければ、リスクの許容範囲が非常に小さくて済むエントリーポイントとなるわけです。

結果として上のポイントでは、ミドルバンドで跳ね返されてそのまま上へと価格を伸ばします。ここまで我慢してポジションを握っていられたら、利益を大きく獲ることができる場面でした。

ただし、必ずしもエントリー後に大きく伸びるとは限りません。ダマシの後に値が伸びずスクイーズされた狭いレンジ内をずっとウロウロするかもしれませんし、2重のダマシとなって最初のダマシの方向へと価格が伸びていくことだってあります。

下の図は、以前紹介した2重のダマシとなったケースです。

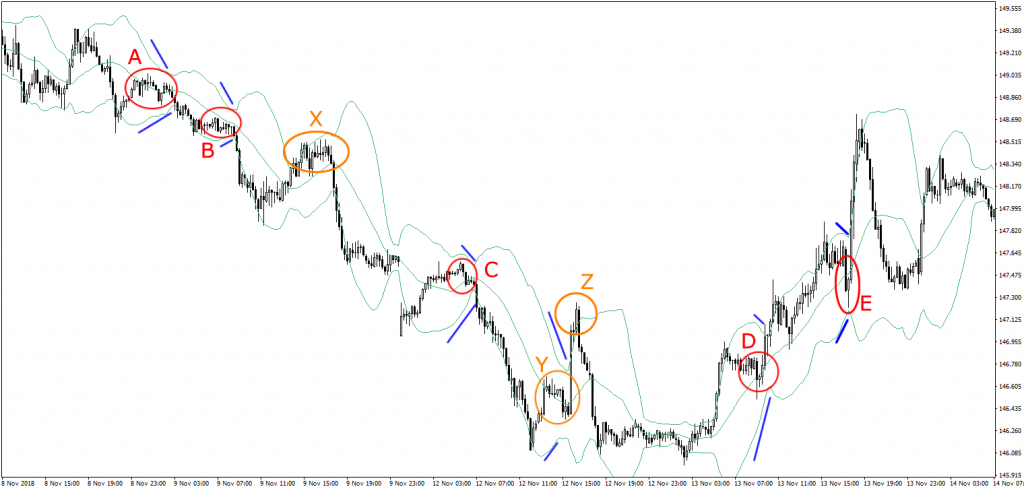

しかし、スクイーズからエクスパンションに飛び乗るのは止めて、レジサポ・サポレジで反発するか抜けるかでエントリーポイントを見極めようとすると、チャートが上図とは違った世界として見えてきます。以下がその図です。

具体的なチャートの見方は、人それぞれのトレードの仕方によるんですが、ちょっとそれらを含めて解説しますね。

まずAの赤丸の部分。エクスパンションを開始して価格は上に向かいますが、ダマシとなって①のラインを下抜け、もう1度上値を試しますが越えきれずに下落します。

積極派なら、ここが売りエントリーのポイントです。

しかし慎重派なら、ミドルバンドがまだ上向いているので様子見します。すると、ミドルバンドで反発。

ところが、そのまま上には向かわずに値動きは収束。ボリンジャーバンドはスクイーズを始めます。

ということで、慎重派はこのポイントでのエントリーは見送りですね。

さて、次はBのポイント。ここで再びエクスパンションが始まります。積極派でAのポイントで売りを建てていた人なら、口元がニヤリとする場面でしょう。

エクスパンションが開始して、②のラインを下抜けます。ミドルバンドも越えられなかったことが確定するので、積極派ならここで追撃売り、慎重派でもここで売りを建てる人がいるかもしれませんね。

ところが、このエクスパンションも結果としてダマシとなります。③のラインを越えられず、ボリンジャーバンド内へと戻ってきました。

ここで売りポジションを持っていたなら利確です。積極派なら、ドテン買いにまわるでしょう。慎重派なら、②まで戻した後に反転下落する可能性を考えて様子見をするでしょうね。

しかし、結果として②のラインも上抜け、ミドルバンドも越えました。ロウソク足を見れば分かる通り、戻し方が強いので「このダマシはデカいかも」として、ここで買いポジションを建てるのは、慎重派でも十分にアリです。積極派なら追撃買いです。

さて、以上がダマシを利用したエントリーの解説です。他の例も出して解説していきたいところなんですが、それをやってしまうとまたまた長くなり過ぎて、この後は次回に持ち越しなんてことになりかねません。次へと進むとしましょう。

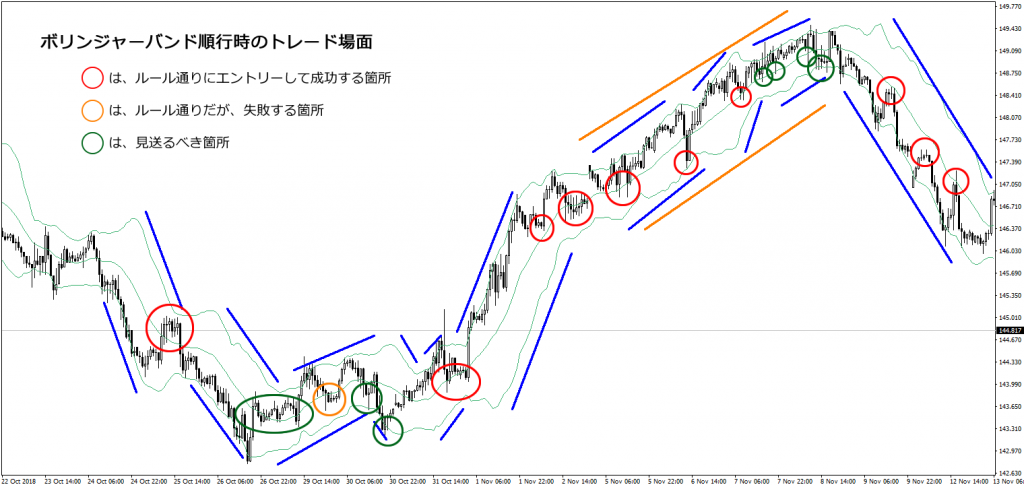

パターン5における注意点

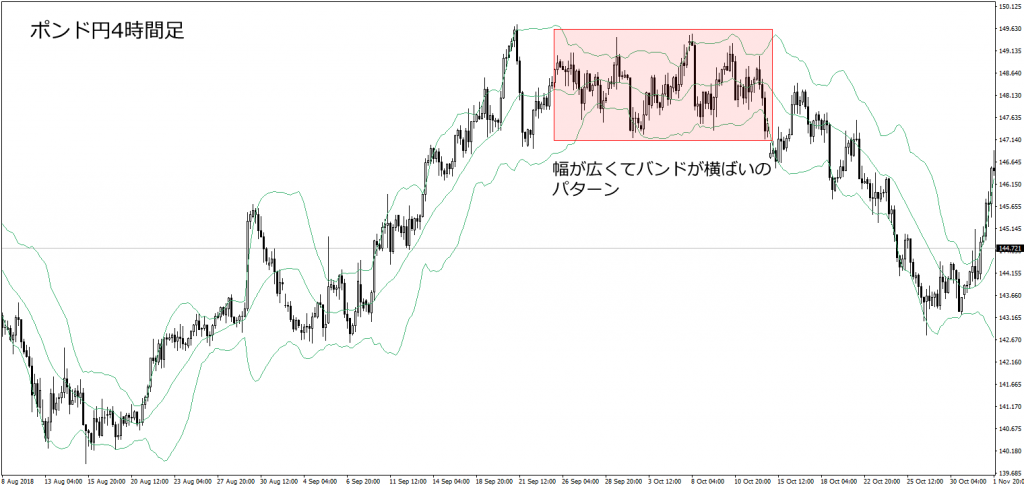

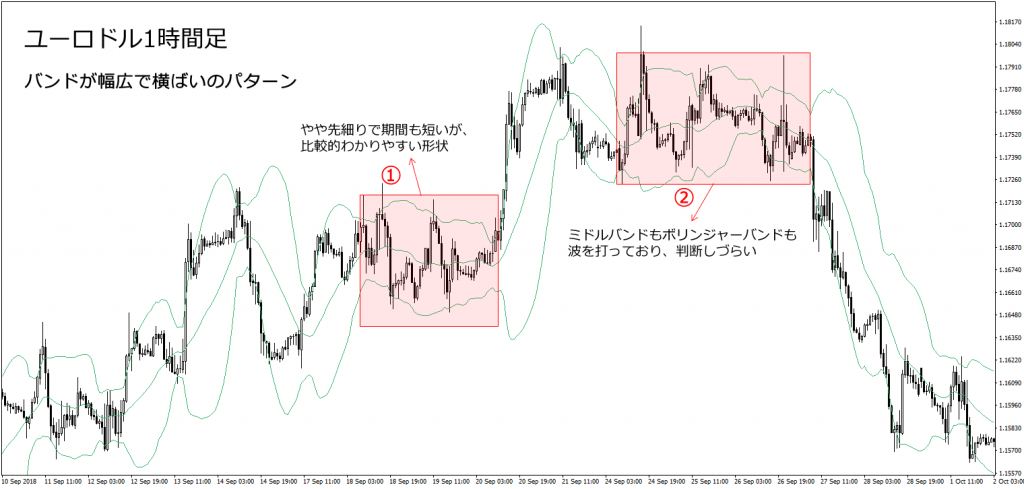

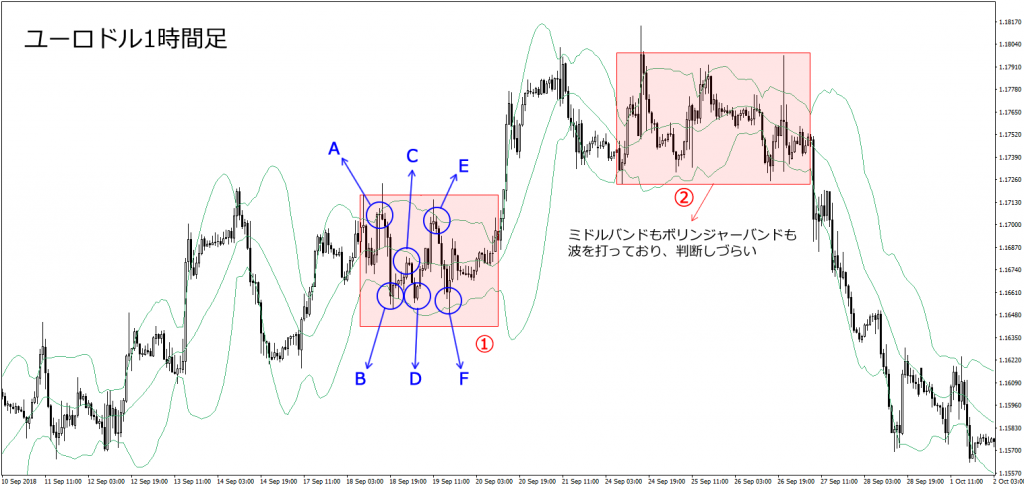

さて、話はパターン5に移ります。バンド幅の広い横ばいのパターンですね。

このパターンでは、レンジ取引、つまりバンド上限で売り、バンド下限で買うというのが基本方針だとお話しました。

ただ、ここで注意してほしいことがあります。

パターン5というのは、とどのつまり値幅の広いレンジ(レクタングルフォーメーション)でしかありません。

で、こういったレンジ内での値動きは非常に不規則なんですね。

なので、このレンジ内の中途半端な位置では手を出してはいけません。

下を行ったと思ったら上に行き、上に向かったと思ったら下に向かったりします。

ですから、忠実にボリンジャーバンドの上限で売り、下限で買うという場面以外で手を出すのはお勧めできません。

例えば、前回お見せしたチャート。

赤い丸の部分で売買を行ないますが、オレンジ色の丸の部分はバンドには到達していません。

この場合は、できるだけバンド付近まで待ち、下位時間軸を見て反転を確認してエントリーすることも考えられるわけですが、正直なところ値動きの上値下値に一定性が乏しいため、オレンジ色の丸の部分は後から見れば確かに「反転した」と言えますが、それはあくまで結果論です。相当慣れたトレーダーでない限り、手を出すことは控えた方が良いと思います。

分かりづらいところは正直「分からない」として見送ることは、トレーダーとして消極的なのではなく、むしろ積極的な判断であると心得た方が良いかと。

また、値動きは不規則なのですが、レンジというのはそのレンジ幅の半値、つまり50%付近までは到達する確率が高くなる性質があります。

ですから、バンド上限で売ったら、そのままバンド下限まで決済するのを待つのではなく、ミドルバンドで決済するということも、リスク回避策としては有効な判断となります。レンジ内でミドルバンドはほぼ半値付近に位置しますからね。

マルチタイムフレームについて

MTF(マルチタイムフレーム)とは、複数の時間軸を表示してトレードに臨むことを言います。トレードのやり方としては一般的ですね。

ただ、このブログで解説しているライントレードに関しては、「マルチタイムフレームは必要ない」としています。そして、ボリンジャーバンドを用いたトレードにおいても、基本的に(というか、無理には)マルチタイムフレームを使用しなければならないということはないと思います。

ただし、ある程度ボリンジャーバンドのトレードに慣れるまでは、マルチタイムフレームでトレードに臨んだり練習したり検証したりするのが良いと思っています。

その際に表示する時間軸ですが、

- 4時間足

- 1時間足

- 15分足

- 5分足

の4つを推薦します。

週足と日足は見る必要ないと言っているわけではありません。常に表示しておく必要はないと考えているからです。4時間足チャートを週足や日足に切り替えて分析した後は、4時間足だけを表示していけば充分です。

デイトレードにおいて、常に日足を監視し続ける必要性はないですから。だって、日足チャートではロウソク足1本分の値動きの中でしかトレードしないんですよ、デイトレードは。

ということで、以下の様なチャート画面になるかと。

これは僕が検証用に使っているFXTradeのMT4の画面ですが、これにボリンジャーバンドのみを表示したものです。(時間があれば、これを使って検証トレードを公開したいと思っています)

時間軸の順番は、各自の好みで良いと思います。

5分足と15分足と分足を2つ表示しているのは、先ほど両者にはそれぞれの優位性があるとお話したことが理由です。どうしても5分足でタイミングを判断したくなると思いますが、その際に15分足でそれが正しいかどうかを直ぐに判断出来るようにしています。

メインで見るのは1時間足と15分足が適切でしょう。

4時間足は、環境認識に用います。この4時間足のボリンジャーバンドは、このブログを移転する前のブログで書いた日足分析の応用ですので、そちらをご覧になっている方は既にご存知かと。

まだご覧になっていない方は、このボリンジャーバンドの解説記事のアップを終えたら、後日こちらのブログでも公開していくつもりですので、そちらを参考にされてもらえばと思います。これを読むと、ライントレードや、ボリンジャーバンド、日足分析の全てが、皆さんの頭の中で繋がってくると思いますよ。全ては計算されて構築されているトレード方法ですから。

ボリンジャーバンドは逆張り指標

俗に「ボリンジャーバンドは逆張り指標」と言われています。単純に言ってしまえば、先ほどのダマシを利用したエントリーもそれに値します。

ただ、「ボリンジャーバンドは逆張り指標」と言うと、中にはしたり顔で

「いやいや、ボリンジャーバンドは順張り指標としても使えるんだよ」

という人もいるんですね。バンドウォークやミドルバンドでの反発なんかを持ち出して。

確かにそれは間違いないんですが、今まで3回に渡って解説してきたことを振り返ってみると、結局のところ、

「ボリンジャーバンドは、±2σのバンドを利用した逆張り指標」

として活用するという見方をしていた方が、マトモなエントリーチャンスを捉えることが出来たり、下手な箇所でエントリーしてしまうことを防ぐことが出来るんじゃないかと思います。

トレードは技術

ボリンジャーバンドを使う人の中には、±3σや±1σを表示させている人も沢山いるかと思います。中には±4σを表示させる人だっている様です。

実は僕も昔は、ボリンジャーバンドを使う際には、±3σと±1σを表示させていましたし、他のインジケーターもゴチャゴチャと表示させたことがあるんですよ。もちろん、勝てない頃のお話です。

しかし、先にも説明しましたが、ボリンジャーバンドはトレードの判断に「活用する」ためにあるのであって、判断全てを委ねるためのものではありません。あくまでも値動きを主体として見て、それに準ずる形でボリンジャーバンドを活用するわけです。

そのことが分かってくると、ボリンジャーバンドにおけるバンドの表示はミドルバンドと±2σだけで十分になってくると思います。

たくさんの情報は、むしろ邪魔にしかならない。

トレードの検証やトレーニングを積み、実践を重ねていくと、そんなことに気づく日がやってくると思います。

このブログやツイッターでも何度か書いてますが、トレードは多くの知識や情報、細かい知識や情報があることで勝てるわけじゃありません。スポーツやゲーム、仕事や勉学などと同じで、腕がなきゃダメなんですよ。

要するに、トレードもまた技術なのです。

そして、テクニカルはそのトレードの道具であるわけで、その道具をどれだけ扱えるのかで、トレードの腕前が決まってくるのは当然です。

どんなテクニカルを用いているか?は重要かもしれませんが、それ以上に、

用いてるテクニカルをどれだけ使いこなせているか?

の方が、もっと重要です。

ボリンジャーバンドには、ボリンジャーバンドの持つ特徴があります。そして、その特徴を用いて、トレードの判断に活用するわけです。

であれば、ボリンジャーバンドを活用できるだけの技術を取得しなければなりません。ボリンジャーバンドにおいて必要な知識は、技術を高めることでしか必要はありません。

そして、そんな技術を用いる際に、過多な情報はむしろ邪魔にしかなりません。複雑な相場は、複雑に対応するのではなく、シンプルに考えシンプルに対応することでしか、渡り続けることは出来ないんですね。

このブログを読んで、トレードの上達に励んでくれる人が、いつかそのことを分かってくれる日が来ることを、僕は待ち望んでいます。

それでは、お互いにトレードの上達に励んでいきましょう。それじゃあ、また。