随分とご無沙汰してました。前回の記事をアップしたのが去年の5月ですから、もう1年近く経ってしまった様です。

仕事が忙しいのもありますが、他にも色々とやりたいことがあったりして、ブログを書くのがついつい後回しになってました。

ということで、久しぶりにブログを更新するわけですが・・・

今回は、僕がエントリーポイントを決める際のロジックの1つである反転確認について、極めて基本的なお話でもしていこうかな、と思います。

それでは、はじまりはじまり~!!

エントリーの考え方(復習)

どの波を獲るのか?

久しぶりの更新ってこともありますから、まずは再確認の意味も込めて、基本的なおさらいから入っていきましょう。

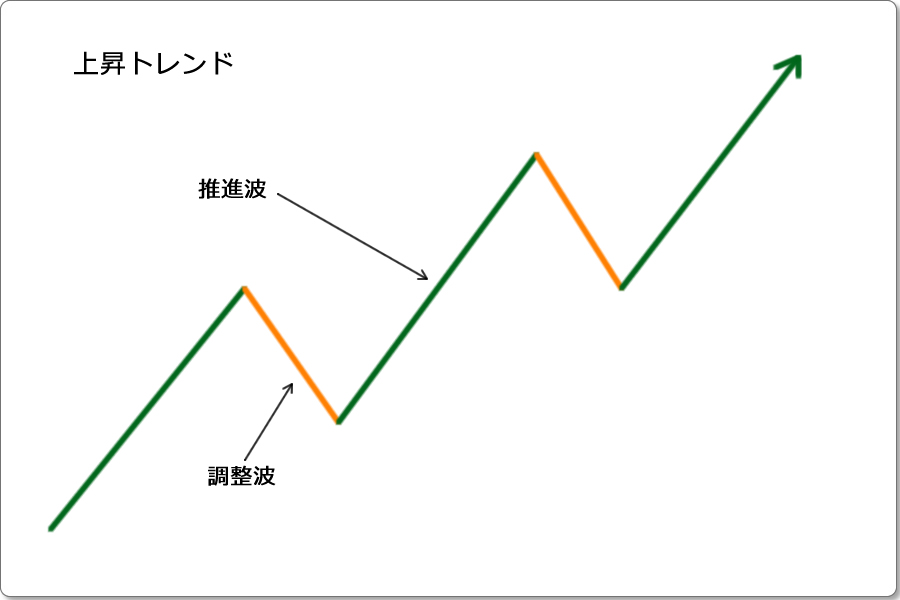

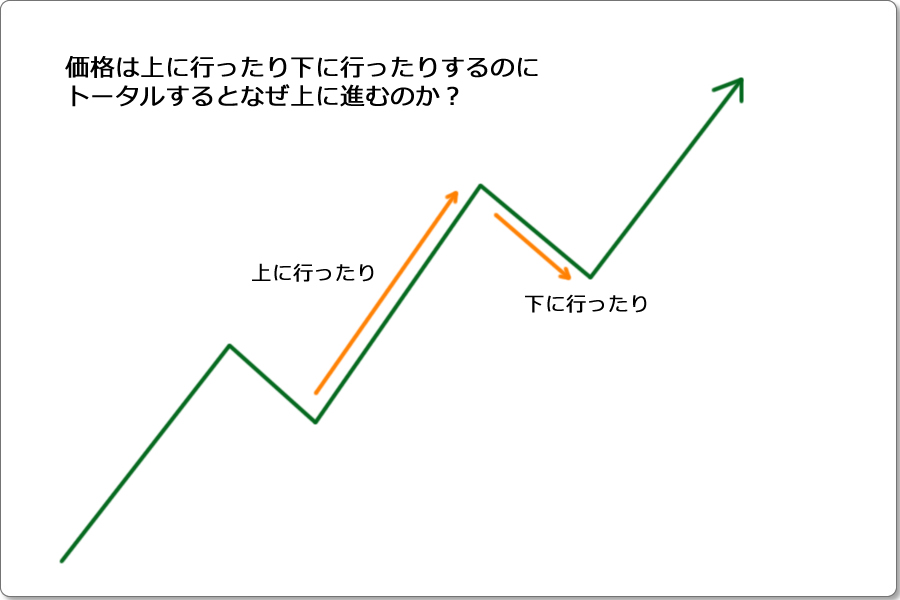

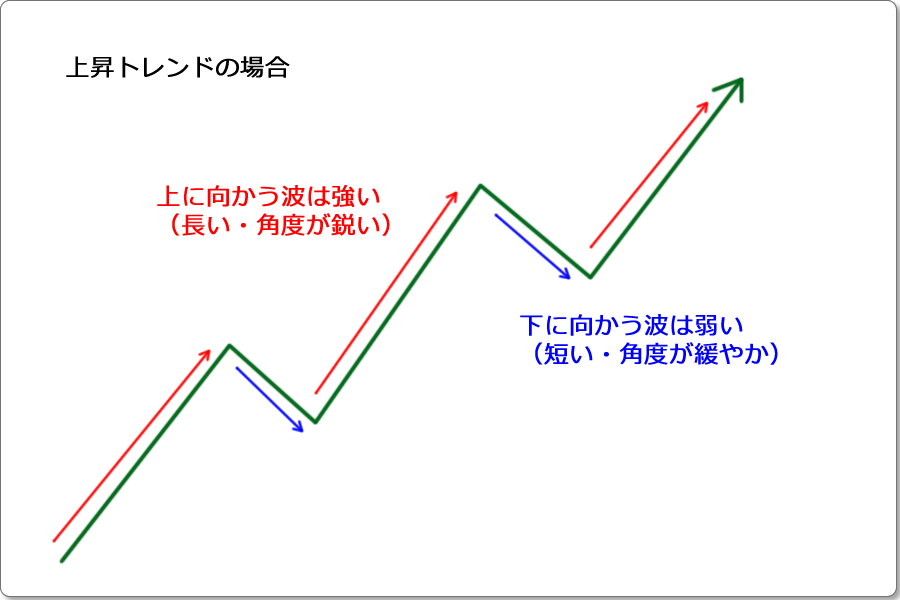

相場において価格は、決して一直線に進むものではなく、ジグザグと波を描いて進んでいきます。

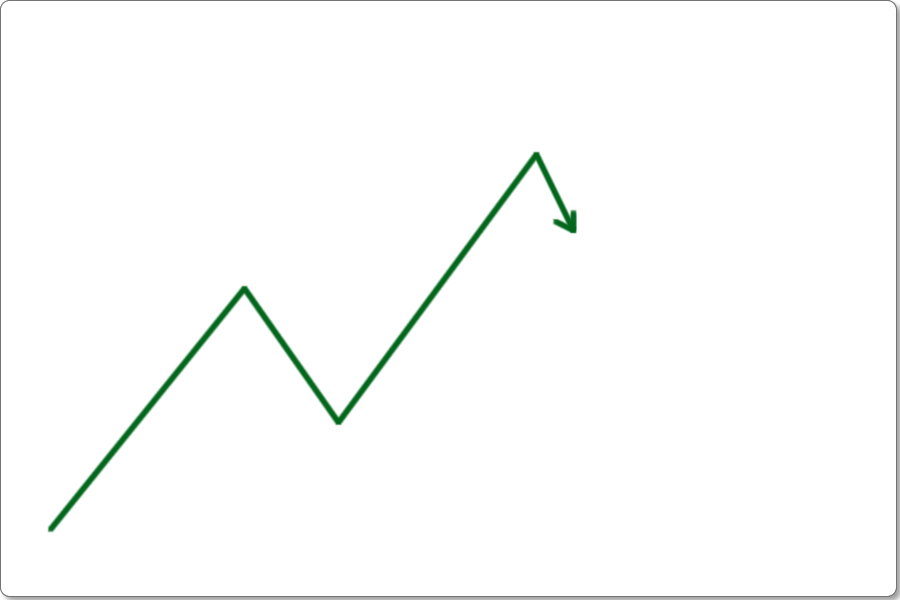

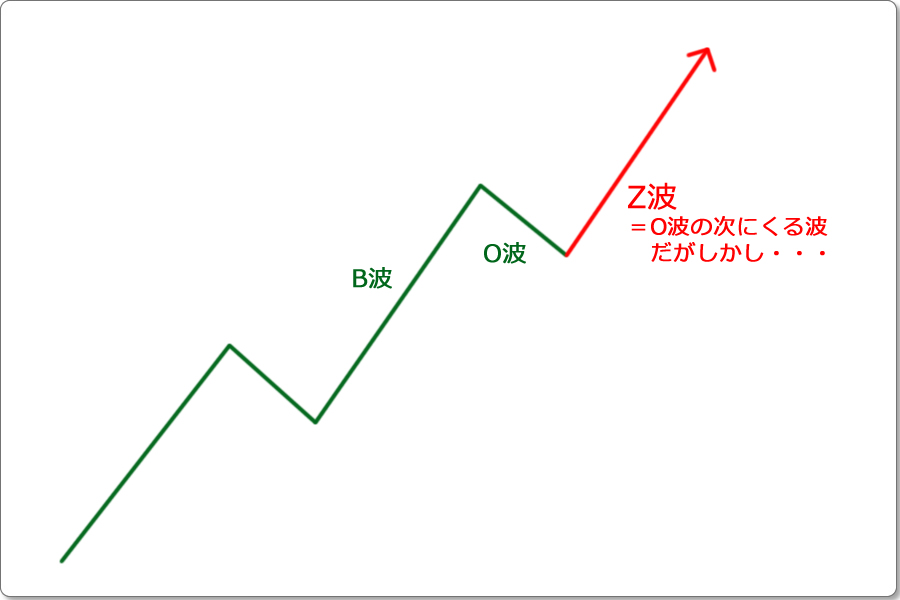

で、それが上昇トレンドの場合、例えばこんな感じになります。

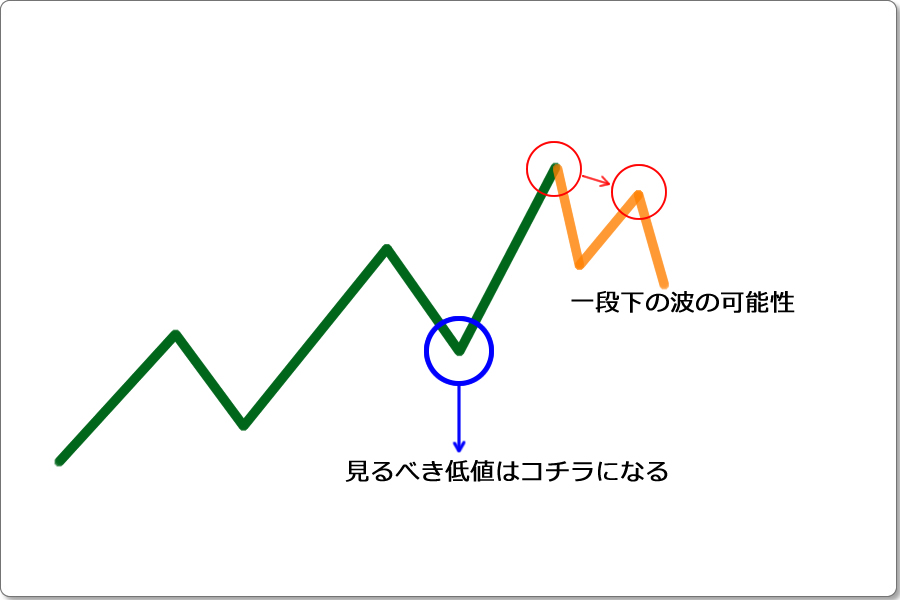

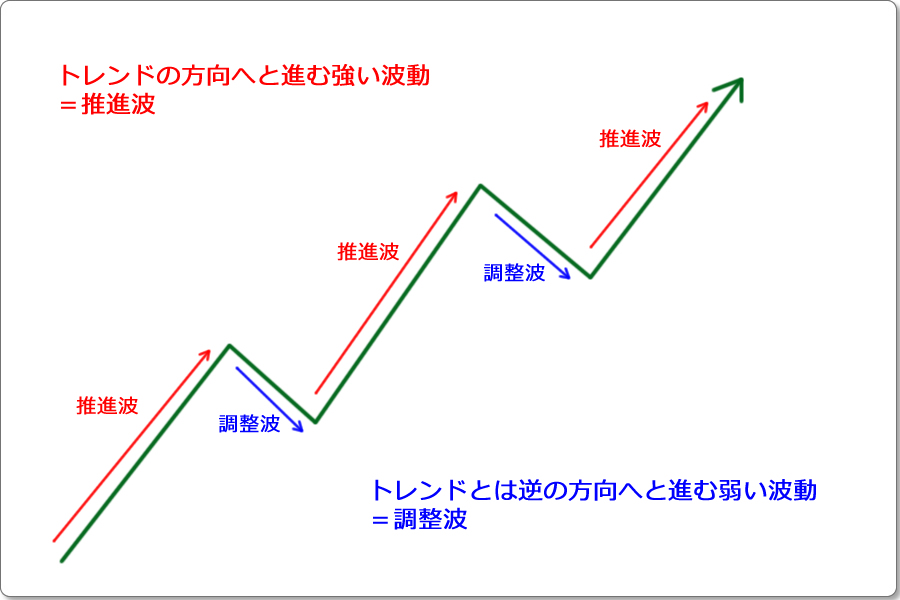

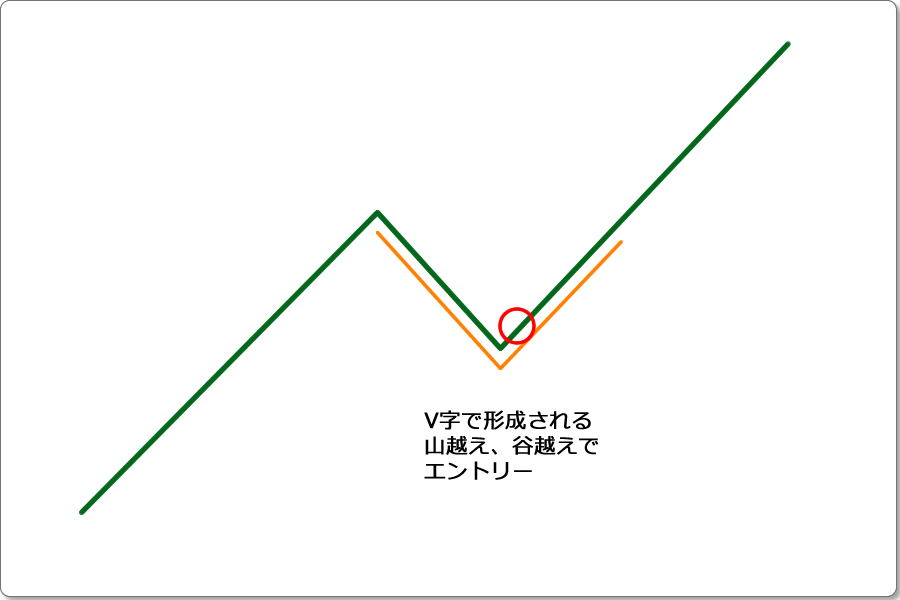

トレンドと同じ方向に進む波(上図緑色の波)を「推進波」と呼び、トレンドとは逆の(正確に言えば「同じ方向に進まない」)波(上図オレンジ色の波)のことを「調整波」と呼ぶんでしたね。

で、例えば下図の様な只今絶賛上昇トレンド中の相場があったとして、

これを見て、

「どこでエントリーしたら良いか?」

を考えるわけですが・・・

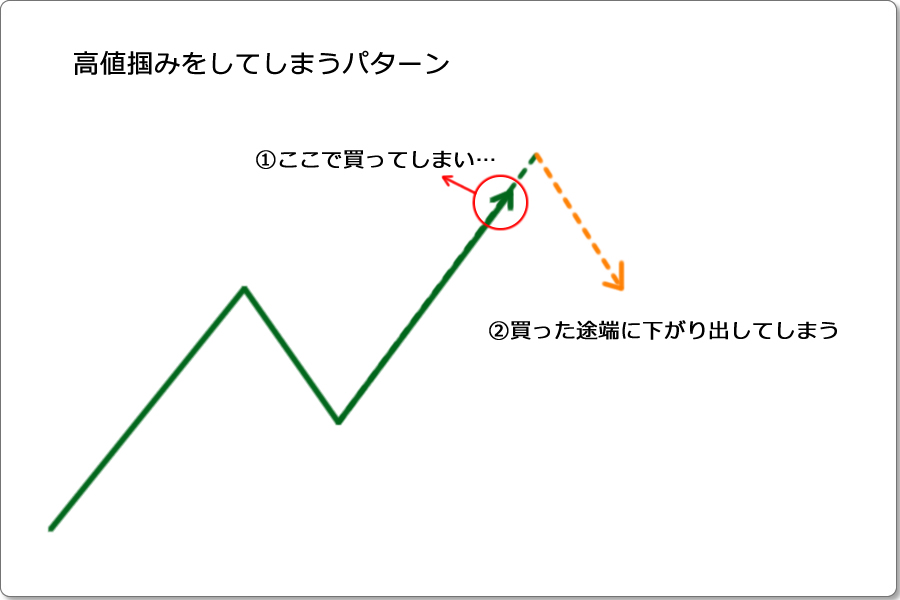

勝てない人にありがちなのは、大体2つのパターンに分かれます。

まずは、グングンと上昇している価格を見て

「これを逃したらもったいない!」

と飛び乗ってしまい、しかし買った途端に下がってしまうというパターン。

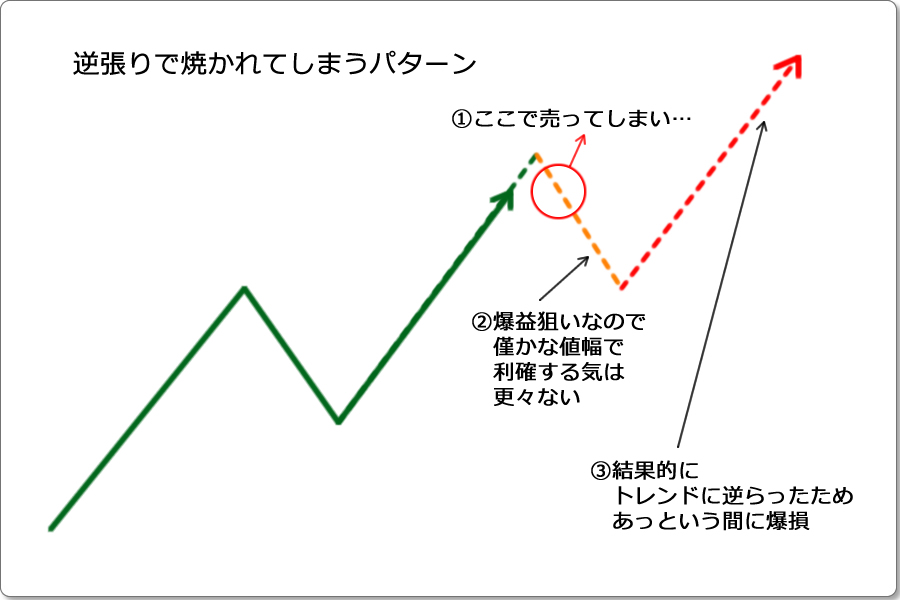

もう1つのパターンは、爆益を狙って

「ここが天井だ!」

なんて具合に、トレンドの真っただ中で逆張りの売りを仕掛けてしまい、焼かれてしまうケース。

いずれにせよ、こういったトレードをする人の頭の中って、一生懸命分析したり考えてる気になってるけど、実は単に欲望に振り回されてるトレードしかしてないわけです。

щ( ̄∀ ̄)ш ヶヶヶ

なので、トレードをしようとする場合には、きちんとした方法論をもって臨むことが必要です。

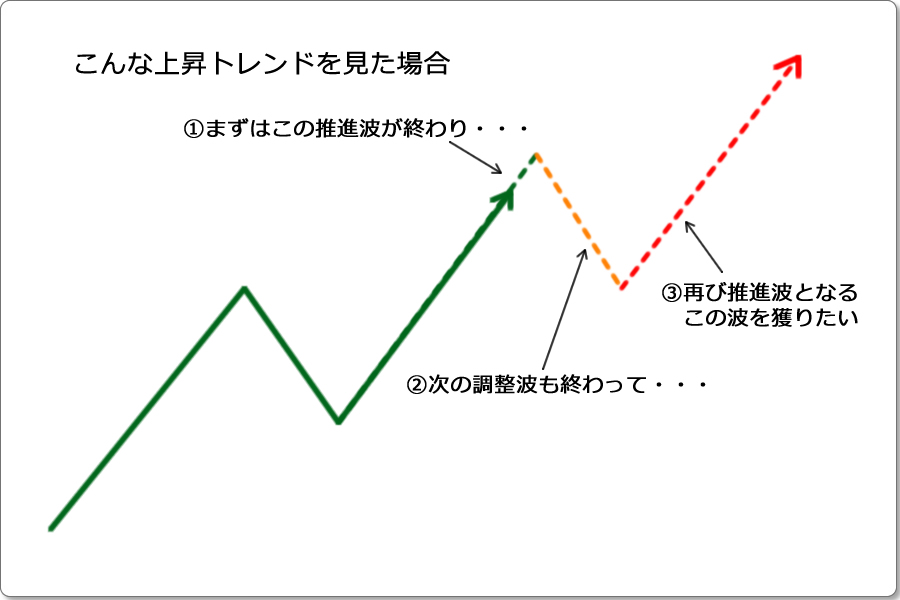

では、具体的にどう考えるかと言うと、

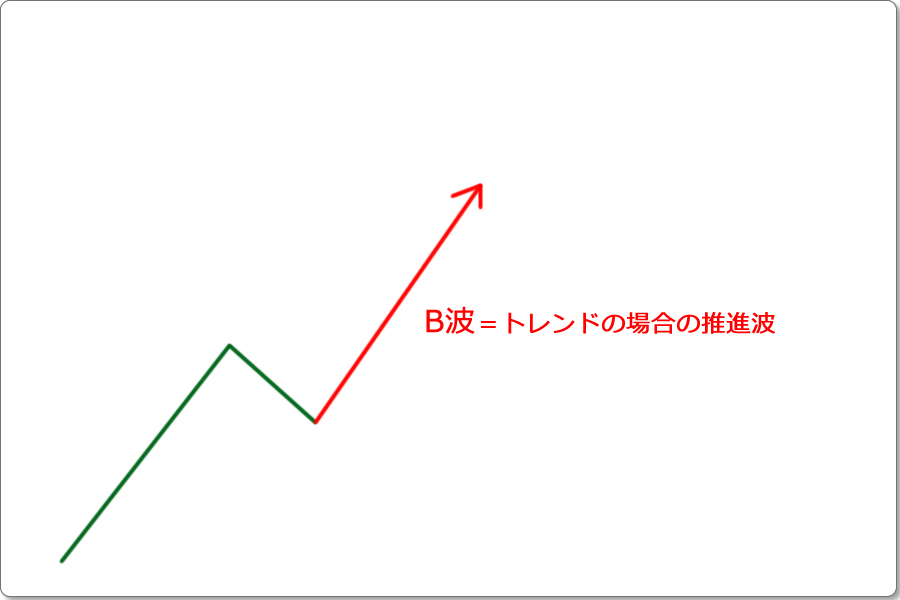

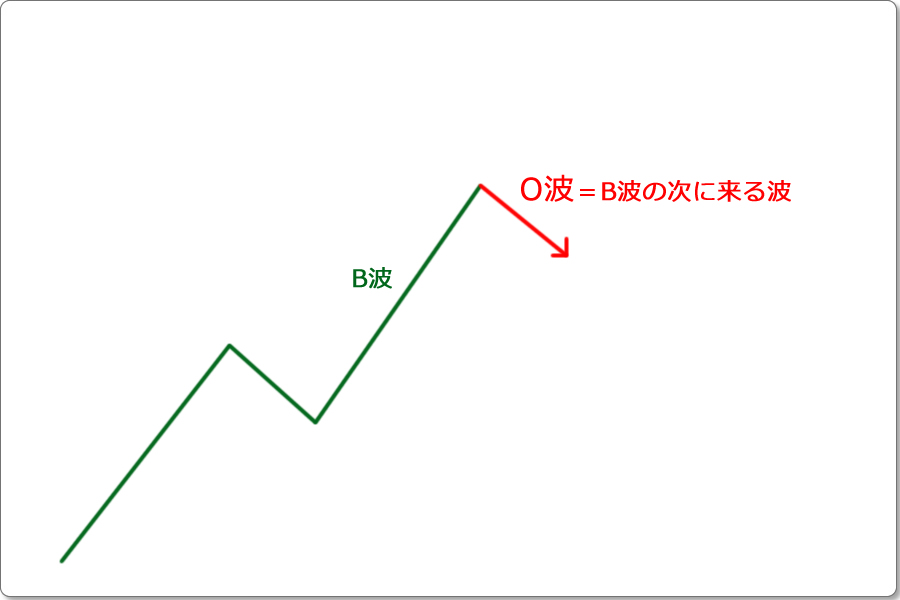

まずは、今上昇している推進波が終わるのを待ち(①)、さらには次の調整波も終わるのを待って(②)から、次の推進波となる波の1辺をトレードによって獲りに行く(③)、

ということを想定してトレードするわけです。

では、次の推進波を獲りに行くとした場合、一体その波のどこで入れば(エントリーすれば)良いのでしょうか?

エントリーのタイミングは?

エントリーポイントを狙うためのロジックと言えば、このブログの常連さんにはもうお馴染みでしょうが、ここでも簡単におさらいをしておきましょう。

上昇トレンドの際、エントリーポイントとする箇所は2箇所でした。

赤丸1は高値を切り上げたポイント、赤丸2は押し目を付けた後に反転上昇を始めたポイントです。

赤丸1でエントリーするのは、テクニカル的には簡単ですが、ダマシも多く、またリスク許容範囲が大きくなります。

逆に赤丸2でエントリーすると、リスク許容量も小さく収益幅も大きくなりますが、テクニカルを使いこなす技術がなければ、むしろリスクは増大します。

で、どちらのポイントでエントリーするかは、各トレーダーの性格やリスク許容量、またテクニカルの腕などによるものなので、どちらを用いても構いませんが、BOZ流では基本的に赤丸2を推奨しています。

ただし、赤丸2のポイントでトリガーを引く場合、そのロジックとして、

- 到達確認

- 反転確認

の2つの視点が必要だったんでしたね。

で、今回はその赤丸2のポイントでエントリーする場合の「反転確認」についてお話していくわけです。

(この辺の話について良く知らないって人は、「エントリーポイントの狙い方(1)」でも参照しておいてください)

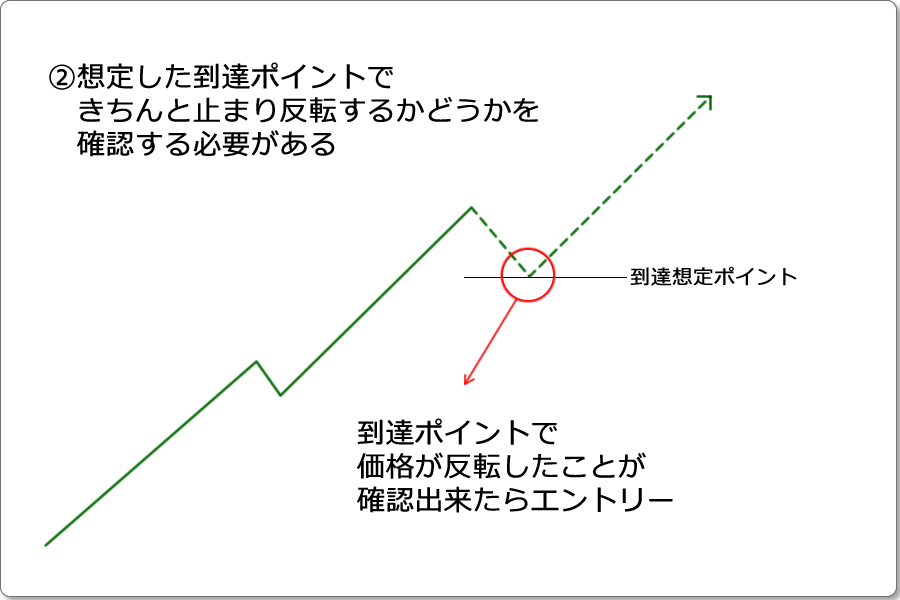

反転確認とは、想定したポイントに価格が到達した後、そこからきちんと反転したかどうかを確認する作業です。

で、反転確認を行なう際に用いるテクニカルの代表格は、

- プライスアクション

- 移動平均線

- オシレーター

ということでした。

ただし、

実はまだお話していませんでしたが、それ以前の極めて基本的な話として、絶対に理解しておかなくちゃいけないことがあるんですよ。それは

反転を確認するために、まずはダウ理論で波を見る

ということです。

しかし、実際にはこの極めて基本的なことを全く考慮せずにトレードしてる人って多いんじゃないですかね。

「ダウ理論?ああ、知ってる知ってる」

と言いつつ、単に舐めてかかってるだけで、使いこなすことが出来ない人ばっかりじゃないかと。

だから勝てねーんだよ。щ( ̄∀ ̄)ш ヶヶヶ

ということで、チャートに描かれた波をダウ理論で見ていける様に、これから学んでいくことにしましょう。

ダウ理論について

反転確認においてダウ理論で必要なこと

ダウ理論とは、

- 平均は全ての事象を織り込む

- トレンドには3種類ある

- 主要トレンドは3段階からなる

- 平均は相互に確認されなければならない

- トレンドは出来高でも確認されなければならない

- トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する

の6つの基本法則からなります。

で、そこには細々としたことが色々と説明されているんですが・・・

「反転確認」という点に絞ってダウ理論で必要なことは、以下の通りになります。

- 相場はフラクタル構造

- 上昇トレンドの定義は「高値・低値を切り上げ続けること」

- 下降トレンドの定義は「高値・低値を切り下げ続けること」

- トレンドの定義が崩れるまでトレンドは継続する

- トレンドの定義に当てはまらないものは「レンジ」と判断

これを常に意識しながら、というより、もう呼吸をするかのように無意識にチャートの波を見ていく様にする必要があります。

(実はもう1点、「推進波の再開を出来高で確認する」という考え方もあるんですが、FXでは基本的に、株式と違ってリアルタイムでその出来高を確認することが出来ません。なので、これについては省略します)

では次に、以上のポイントを、図を使って具体的に見ていきましょう。

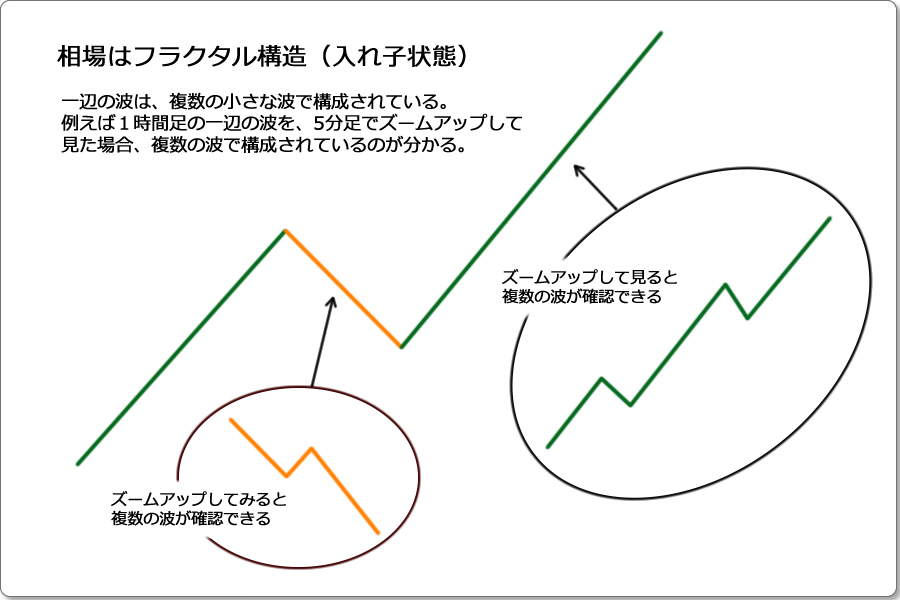

1.相場はフラクタル構造

フラクタルというのは、部分と全体が自己相似となっているもののことを言うんですが・・・

それだけじゃ何言ってるか分からない人も多いと思います。

でもまぁ、ここは数学の勉強をするところじゃないんで、厳密な理解は必要ないと思います。

が、ある程度はフラクタルという構造の意味を知ってもらわないと困るんで、どう説明したら良いか迷うんですが・・・

皆さん、「入れ子」ってご存知ですよね?

大きな箱を開けると、そこには小さな箱が入っていて、その小さな箱を開けると更に小さな箱が入っていて、その箱を開けると更に小さな・・・

ってことが繰り返されるやつのことです。人形で言えば、ロシアのマトリョーシカ人形が有名ですね。

で、「フラクタル」というのは、厳密に言えばそんな入れ子とは違うんですが、その程度の理解でも良いのかな、と。

ただ、もう少しだけ「フラクタル」の意味に近づけて説明するならば、そうですねぇ・・・

例えば、図形Aの一部分(仮にBと呼ぶ)をズームアップして見ると、そのBは図形Aと同じ形になっていて、さらにそのBの一部分(仮にCと呼ぶ)をズームアップして見ると、そのCは図形Aとやっぱり同じになっていて、さらに・・・

が繰り返される構造のことを「フラクタル」と呼ぶわけです。

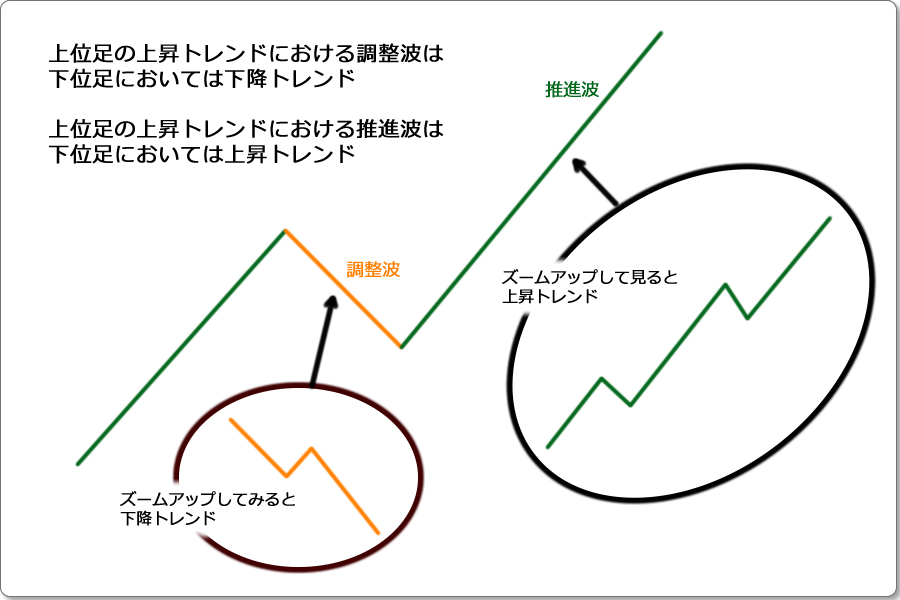

そして、相場というのもまた、そんなフラクタルな構造で出来ているんですね。

一辺の波の様に見えても、実は複数の小さな波でそれは構成されているわけなんです。

例えば1時間足チャートでは一辺にしか見えない波を、5分足チャートなどでズームアップして見ると、実は複数の波で構成されているというのが分かります。

逆に言えば、1時間足で描かれるジグザグとした波を日足で俯瞰して見ると、一辺の波にしか見えないわけで。

で、僕たちが実際にトレードをする場合に大切なのは、このフラクタル構造を理解し、またそのフラクタル構造を利用してトレードするということです。

例えば、1時間足の波をトレードで獲りに行くとした場合、その1時間足の波の変化を細かく知る必要が出てきます。

その際、5分足などの小さなチャートを使ってズームアップして見て、波の細かい挙動を観察するわけです。そうやって、今トレードをすべきかどうかを判断したり、またエントリーのタイミングを計ったりするんですね。

まぁ、具体的にどの様に観察してトレードするのかは、後ほどたっぷりと説明していきますので、ご安心を。

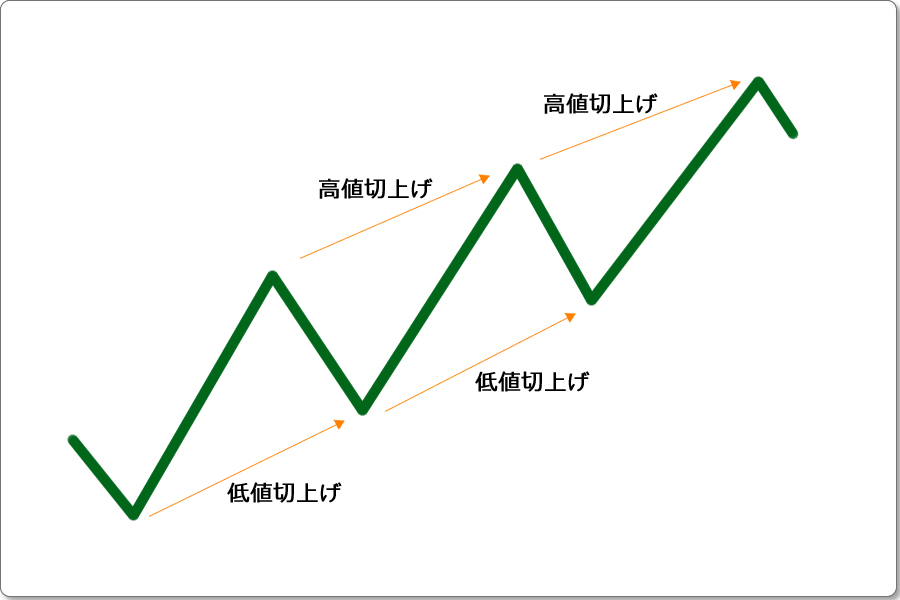

2.上昇トレンドの定義は「高値・低値」を切り上げ続けること

上昇トレンドとは下図の様に、高値を切り上げ続け、それと同時に低値も切り上げ続ける値動きのことをいいます。

この時の注意点は、高値と低値の切上げは、同時に行われていなければならいということです。

高値は切り上がっているけれども、低値は切り上がらない場合や、その逆で低値は切り上がっていても高値が切り上がっていない場合は、上昇トレンドとは定義されません。

「そんなの分かってるよ」

と思っていても、実際のトレードでチャートと向き合っている時に、常にそれを判断材料にできている人はあまりいないと思うので、侮らない様に。

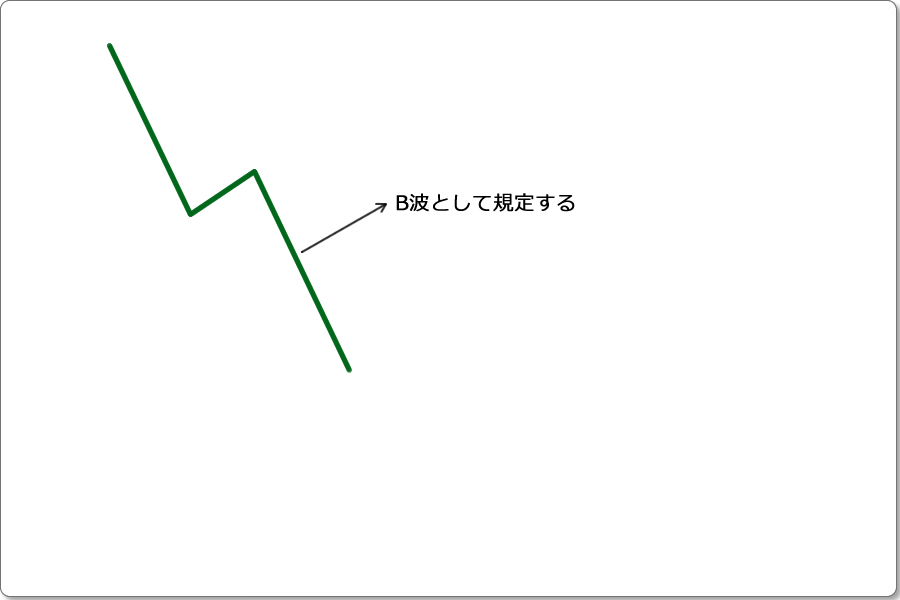

3.下降トレンドの定義は「高値・低値」を切り下げ続けること

下降トレンドとは下図の様に、高値を切り下げ続け、それと同時に低値も切り下げ続ける値動きのことをいいます。

この時の注意点は、上昇トレンドの時と同じで、高値と低値の切下げは同時に行われてなければならないということです。

高値が切り下げ続けていても低値が切り下げ続けてなかったり、逆に低値が切り下がり続けていても高値は切下げ続けていなければ、それは下降トレンドではありません。

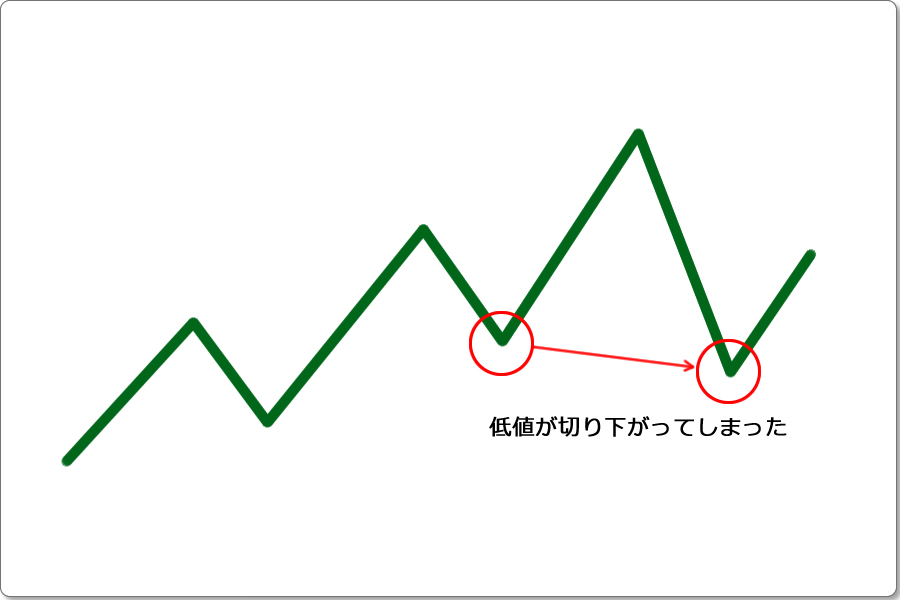

4.トレンドの定義が崩れるまでトレンドは継続する

トレンドはトレンドの定義が崩れるまで継続します。

まぁ、当たり前っちゃ当たり前のことなんですが、このことを逆に言うと、

トレンドの定義が崩れた時点で、トレンドは終了する

ということになります。

例えばこんな感じで。

高値低値を切り上げ続けていた上昇トレンドが低値を切り下げてしまいました。

この段階で、上昇トレンドは終了したと判断します。

ただし!

だからと言って直ぐに「天井についた!売りだ!」ってことにはならないですからね。

例えば極まれですが、低値を切り下げたと思ったら、それは単なるオーバーシュートでしかなく、直ぐに切り返して高値を更新してトレンドを再開するという展開も考えられます。

また、天井に着いたところで直ぐに下降を一直線に始めることは稀な事例でしかなく、基本的には踵を返して一旦は上に向かいながらレンジを形成し、十分な時間を経てから下降トレンドに転じるということが一般的です。

なので、実際のトレードする場合は、その後の展開を見て判断していくことになります。

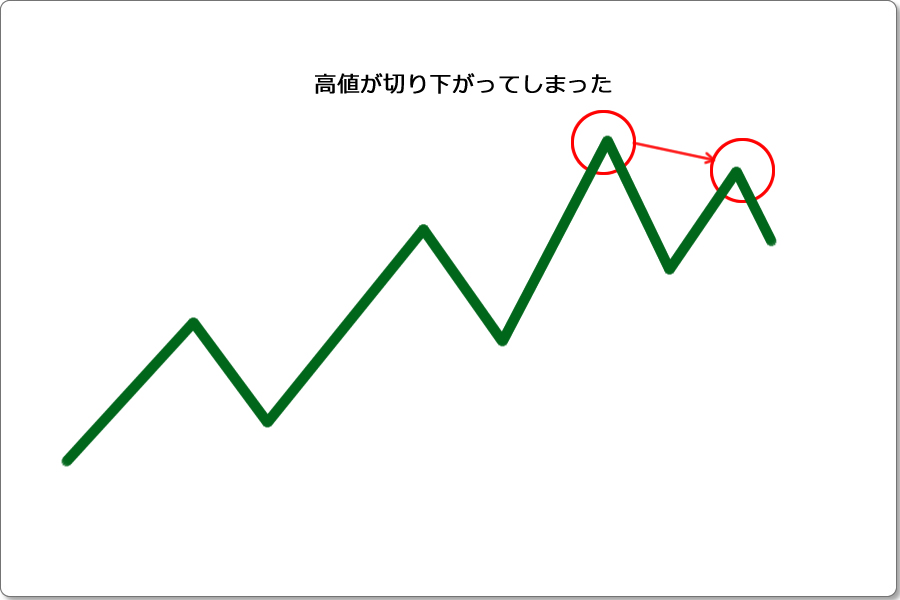

では、今度は逆に、高値を切り下げた場合はどうでしょう?

高値低値を切り上げて続けていた上昇トレンドが高値を越えられませんでした。

こういった場合は、上昇トレンドは終了したと判断し・・・

と言いたいところですが、正確に言うとこの場合は、

上昇トレンドが終了するのか継続するのかを様子見することになります。

スイングラインの捉え方が確立している方は、

「もちろん!」

と思うでしょうけど、そうでない方にとっては、この辺がちょっとややこしいかなぁ?

ということで、少し説明しますね。

実は、上昇トレンドの最中に高値を切り上げられなかった場合、その波は今まで基準にして見てきた波よりも構造上1段下の波である可能性があるんですよ。

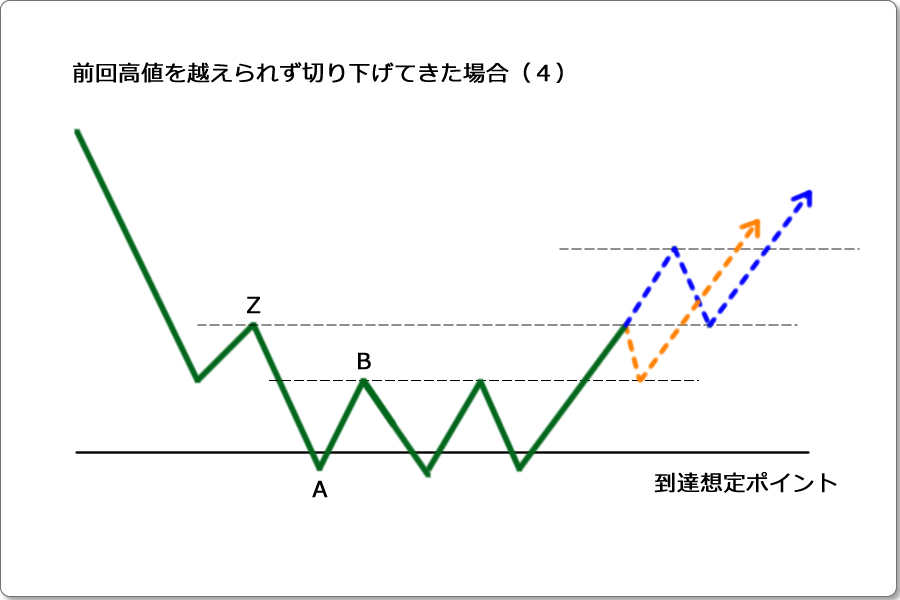

文章だけだと「???」となると思うので、図で説明します。

今まで上昇トレンドとして追ってきた波は緑色にしてあります。

で、その途中で前回の高値を今回の高値が越えられなかった場合のその波(オレンジ色の波)は、構造的に緑色の波の一段下、つまり緑色の中にある小さな波に相当する可能性があるんですよ。

なので、この場合に注目すべき低値は青色の丸で囲った低値になります。

う~ん・・・これだけじゃ何を言ってるか分からないですかね?

でも、この後に進んだ値動きの結果を見れば、何となく分かると思いますよ。それが下の図です。

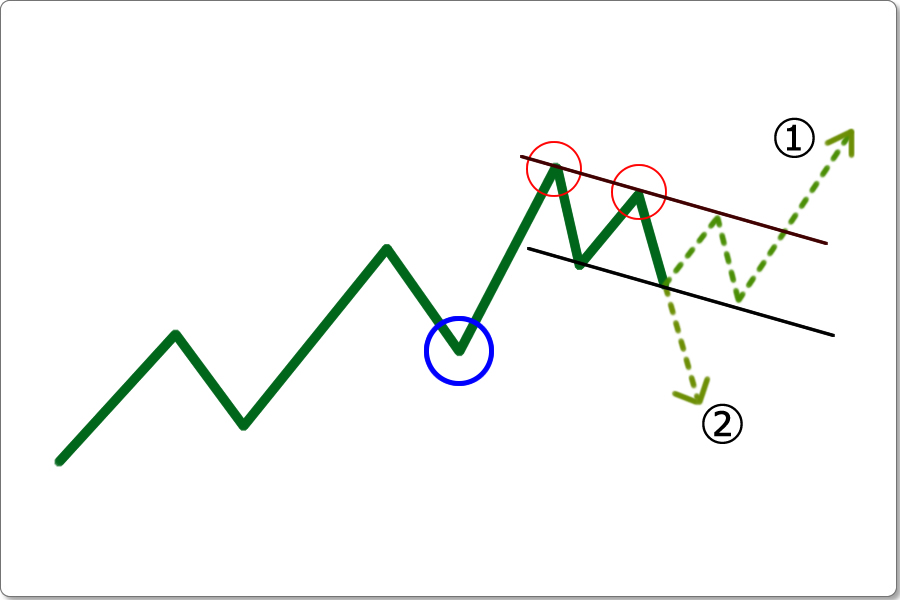

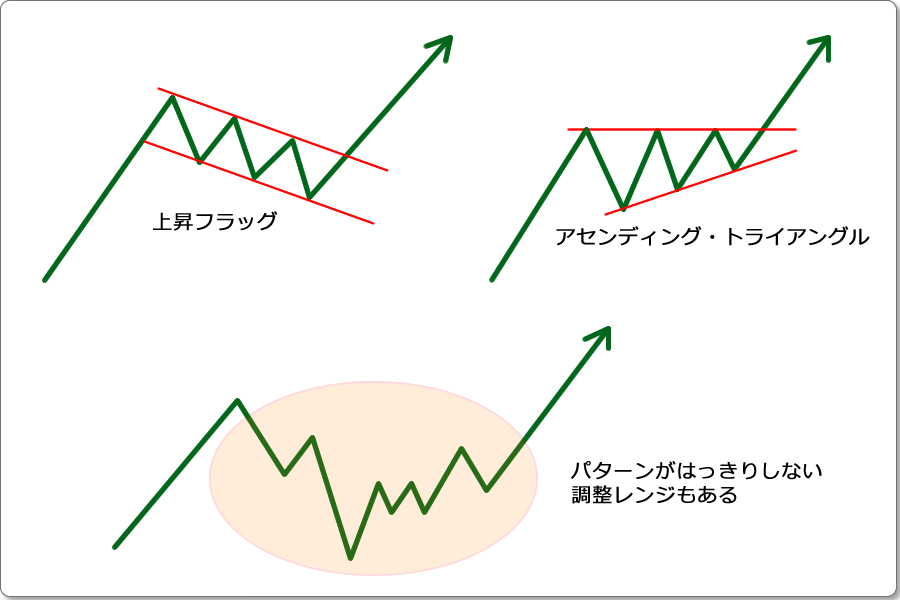

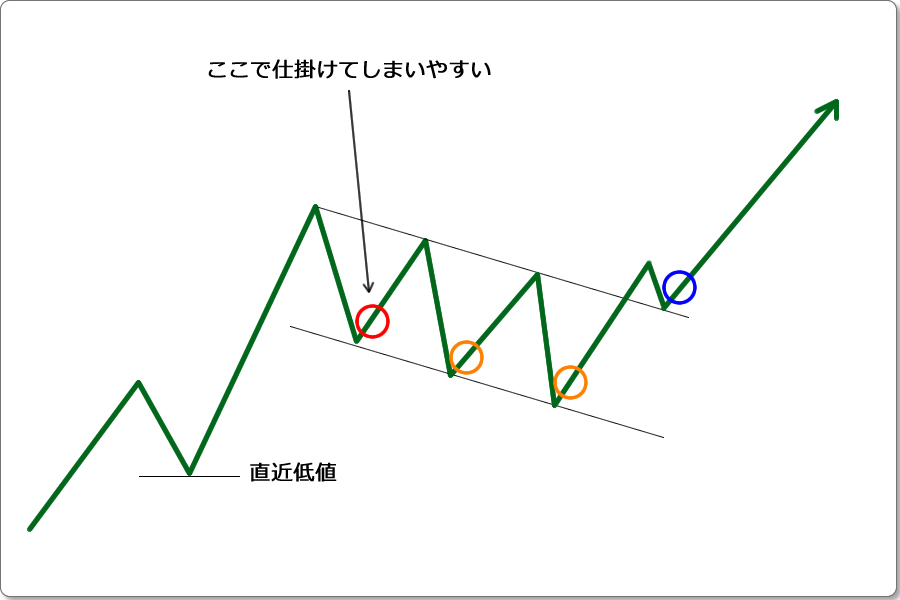

上昇トレンド中に高値を一旦切り上げられない場合、実は調整レンジに入ってしまってるだけの場合が結構あります。

上の図で言えば、「上昇フラッグ」という調整レンジを形成しているわけで、この黒の斜めラインで囲った中にある複数の波をまとめて1つの波としてみることになります。

なので、これが形成された場合にみる上昇トレンドの前回低値とは、上図青い丸で囲った部分になるんですね。②の様に、この青丸を割り込んで初めて「上昇トレンドが終了」となるわけです。

なお、上昇フラッグというパターンは上昇継続を示唆するパターンですから、多くの場合①の様に調整レンジを上にブレイクして、上昇トレンドを継続させることになります。

なので、高値を切り下げたからといって、上昇トレンドが終了したという根拠にはならないんですね。

以上が、上昇トレンドが崩れる際の判断の基本です。

面倒なので、下降トレンドの場合の図による解説は省略しますが、理屈は上昇トレンドも下降トレンドも同じです。

- 下降トレンド中に高値を切り上げてしまったら、下降トレンドは(少なくとも一旦)終了

- 下降トレンド中に低値を切り上げてきたら、トレンドが終了するのか調整レンジに入るのか一旦様子見

ということになります。

でね、

この視点は「反転確認」を行なう上で、とっても重要ですから、きちんと把握しておいてください。

5.トレンドの定義に当てはまらないものは「レンジ」と判断

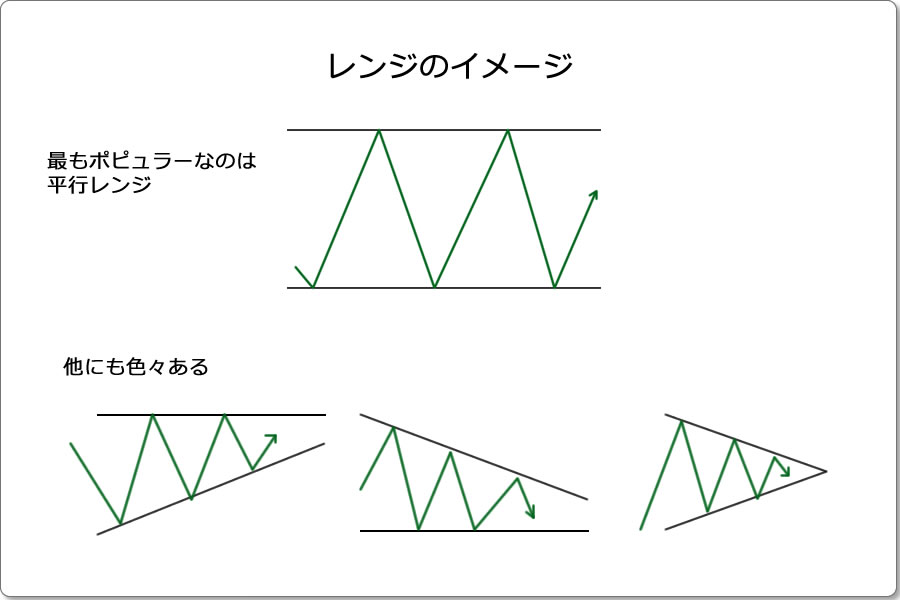

レンジについては以前、「相場の局面を考えてみる」でお話していますが、レンジと言えば以下の様なものをイメージすると思います。

ただ、これはレンジとしての一部でしかなく・・・

上図の様な値動きも全てレンジです。

③の様にトータルで見ると上昇している様に見えても、「高値・低値を切り上げ続ける」という定義には当てはまらないので、上昇トレンドではなくレンジに相当します。

で、これも復習ですが、BOZ流では相場の4大局面を

- 上昇トレンド

- 下降トレンド

- レンジ(トレードできるレンジ)

- 分からない(トレードできないレンジ)

としています。

この場合の「レンジ(トレードできるレンジ)」とは、高値・低値に規則性のある値動きのもの、つまり先ほどの

といった値動きのもののことであり、高値低値に規則性があるため、それを規則性を利用することでトレードが可能な局面のことになります。

しかし、同じレンジであったとしても、

上図の様な高値・低値に規則性を見出せない値動きの場合は、「分からない」局面として、トレードしない方針となるわけです。

だって、規則性がないんだもん。

普通に考えれば、規則性のない局面でトレードできることの方が不思議なんですけどね。欲に目が眩んだ人間は、そんな当たり前のことも分からないわけで。

なので、チャートを見る場合は、値動きの高値と低値がどの様に推移しているのかをきちんと見るクセをつけておかないと、実際のトレードで上手く立ち回ることが難しくなってきます。

さて、反転確認が出来る様になるためのダウ理論の基礎知識の解説は以上です。

次からは、僕らがトレードする際に、ダウ理論を使ってどの様に反転確認するのかを、具体的にお話していこうと思います。

ダウ理論による反転確認

まずはどの時間軸の波を捉えるのかを決めよう

既に説明した通り、相場はフラクタル構造なので、日足チャート1辺の波の中には4時間足や1時間足の複数の波があり、1時間足の1辺の波の中には分足の波が複数存在します。

なので、自分がトレードをする際に、どの時間軸のどの波を獲りに行くつもりなのかを明確にするのは、非常に重要です。

つか、基本中の基本な。

勝てない人というのは、目先の値動きばかりが気になって、5分足や1分足をガン見ばかりして、一体自分がどの波を獲りにいこうとしているのか全く頭にありません。

では、どの時間軸の波を獲りに行くべきでしょうか?

もちろんそれは、トレーダーのトレード・スタイルによってマチマチです。

数日から数週間ポジションを保有するトレーダーなら、日足などが基準になることが多いでしょうし、丸1日から数日程度なら4時間足だったりします。

デイトレーダーなら1時間足メインの人が多いんじゃなかな。

もちろん、ボラティリティ等の相場つきによっても、それは変わってきます。普段1時間足をメインしていても、4時間足の方が分かりやすい相場つきの場合は、それをメインに持ってきたりします。

なので、どの時間軸の波を獲りに行くのかを固定するのか臨機応変にするのかは、各トレーダーのスタイルや得手不得手によって変わってくるのが、むしろ当然です。

(ちなみに僕は、臨機応変型です。( ̄∇+ ̄)vキラーン)

ただ、ここからは便宜上、メインとする時間軸を1時間足として解説していきますね。固定して説明した方が、混乱を避けやすいかなぁと思ったので。

では、理解しやすい様に、またしても手書きの図で解説を進めて行きたいと思います。

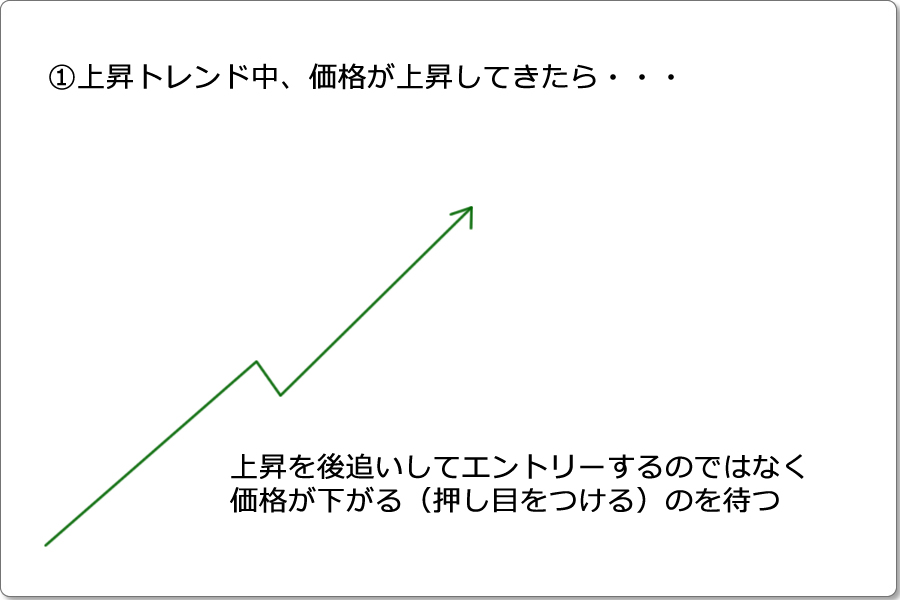

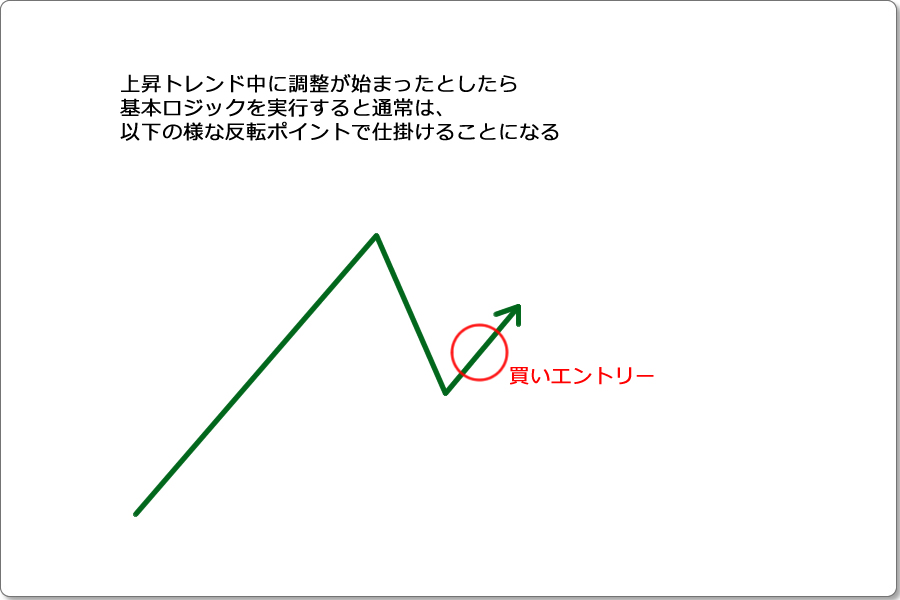

まずは、下の図の様な上昇トレンドが、1時間足で展開していたとしましょうか。

推進波が終わり、押し(調整)が始まっている様です。

ということで、この調整が終わった後の、次の推進波を狙っていきたいと思います。

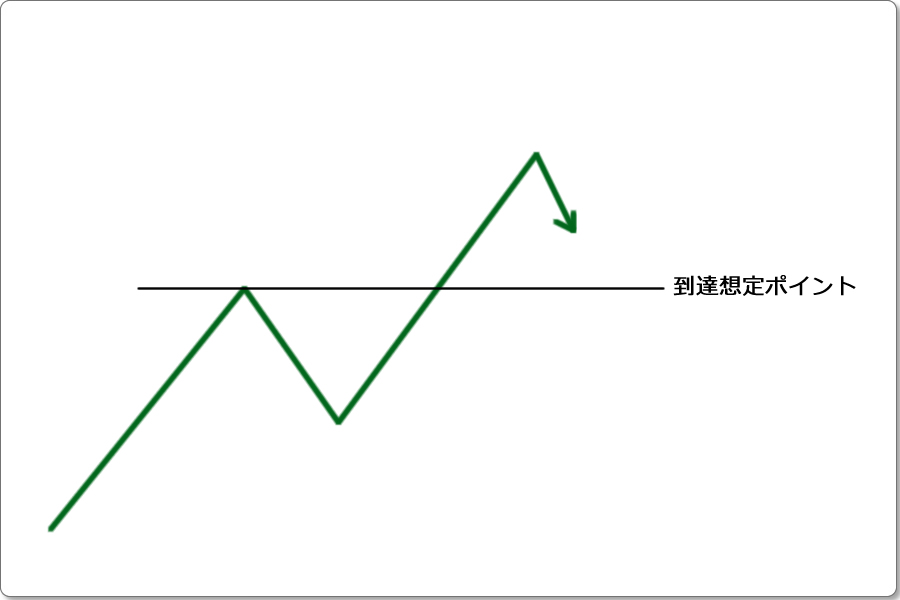

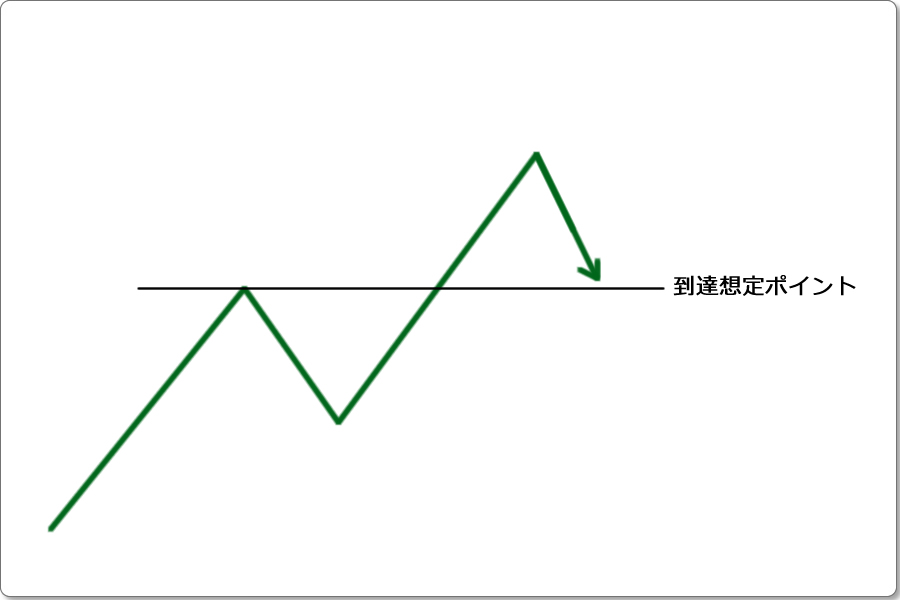

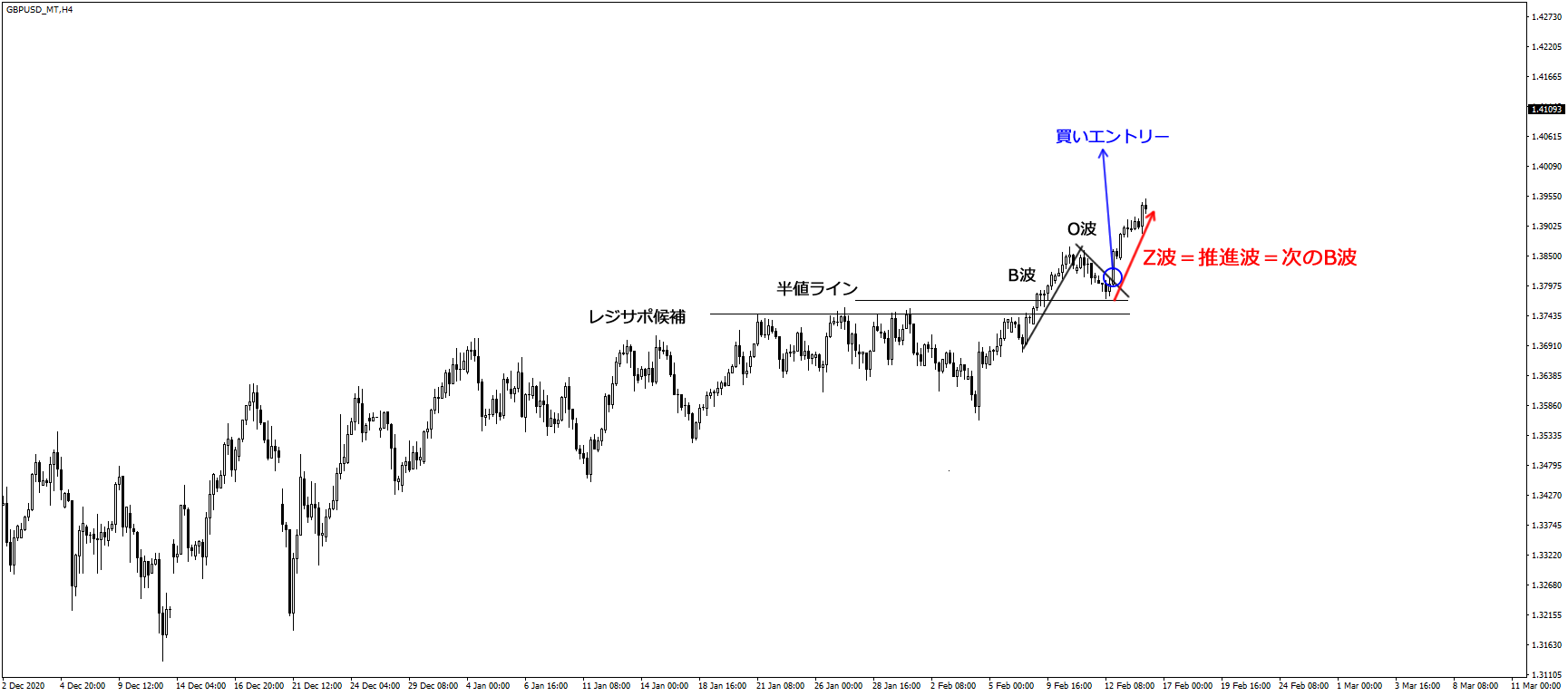

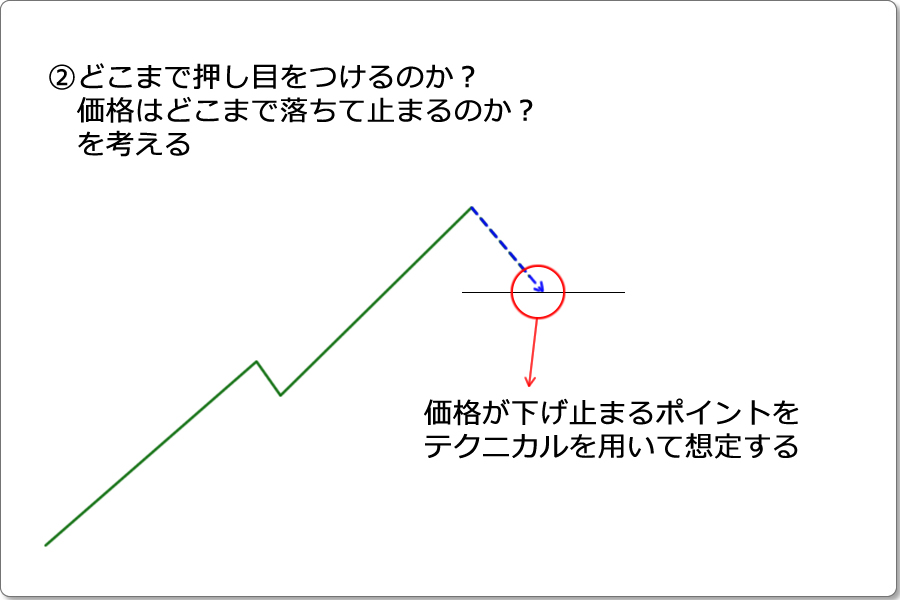

まずはエントリーロジックの1つである「到達確認」のための到達ポイントの想定を行ないましょう。するとこんな感じに。

前回高値がレジサポとなる可能性が高く、またこのポイントはフィボ50%、つまり半値押しとなるポイントでもあります。

ここが到達ポイントとなる可能性は大きく、少なくとも一旦買いが入るであろうと想定しました。

で、価格がここまで到達するのかを待ち構えます。

すると・・・

おぉ!今まさに到達しようとしてます。

ここからは、エントリーすべきかどうか、するとしたらどのタイミングでエントリーすべきかを、判断してくことになります。

しかしそのためには、値動きの挙動、波の挙動を細かく観察していく必要があります。

ということで、ここでズームアップ!

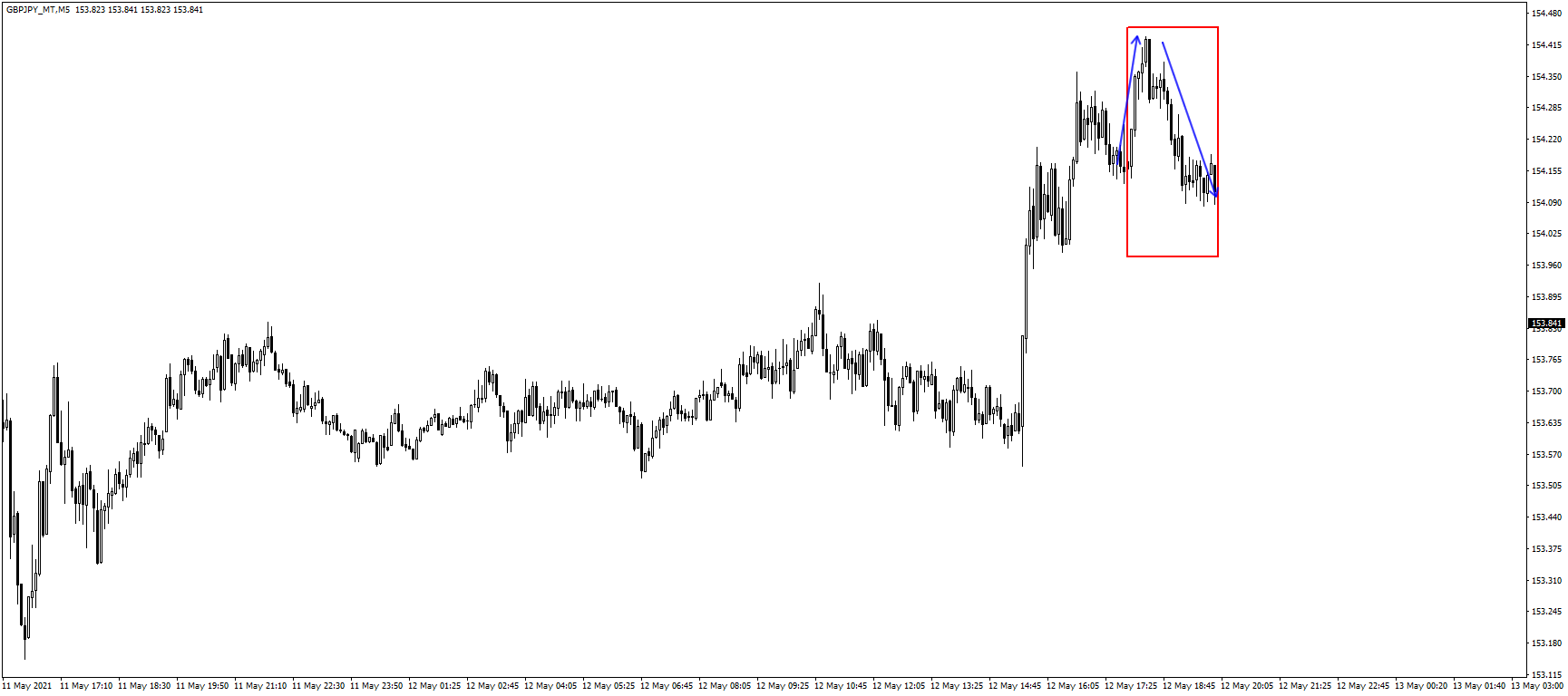

下位足である5分足チャートを見て、この想定ポイントの挙動を詳しく見ていくことにしましょう。

下位足でズームアップして観察しよう

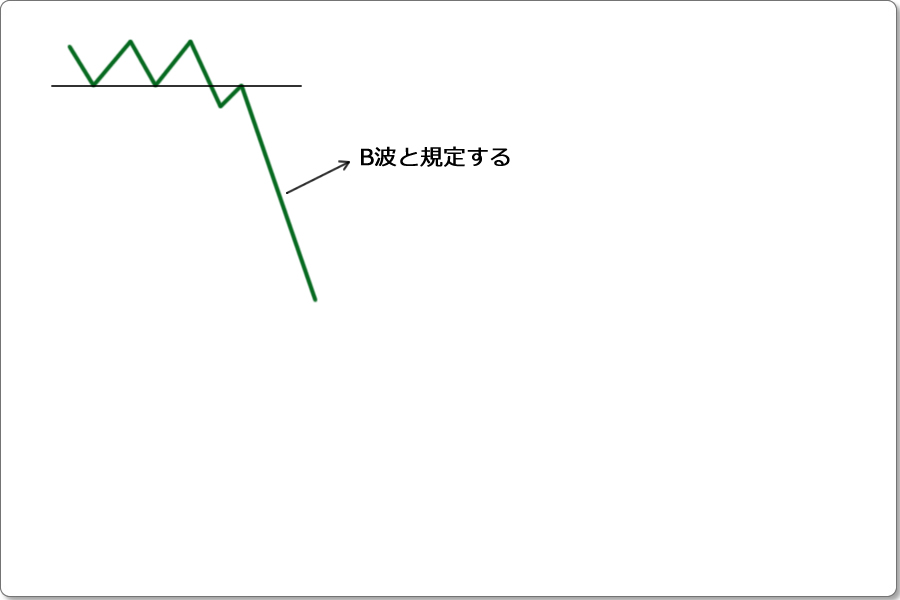

メイン時間足である1時間足がチャートポイントに近づいてきたので、これからはその価格の挙動を詳しく見るために、下位足である5分足で波の動きを観察していきます。

もちろん、この「5分足」というのも解説における便宜上のものです。必ず5分足でなければいけないというわけではありませんからね。

(ただまぁ、上位足が1時間足の場合、下位足は5分足の方が相性が良いことが多いのは、確かですけど)

で、その前に1つ、確認しておきますが・・・

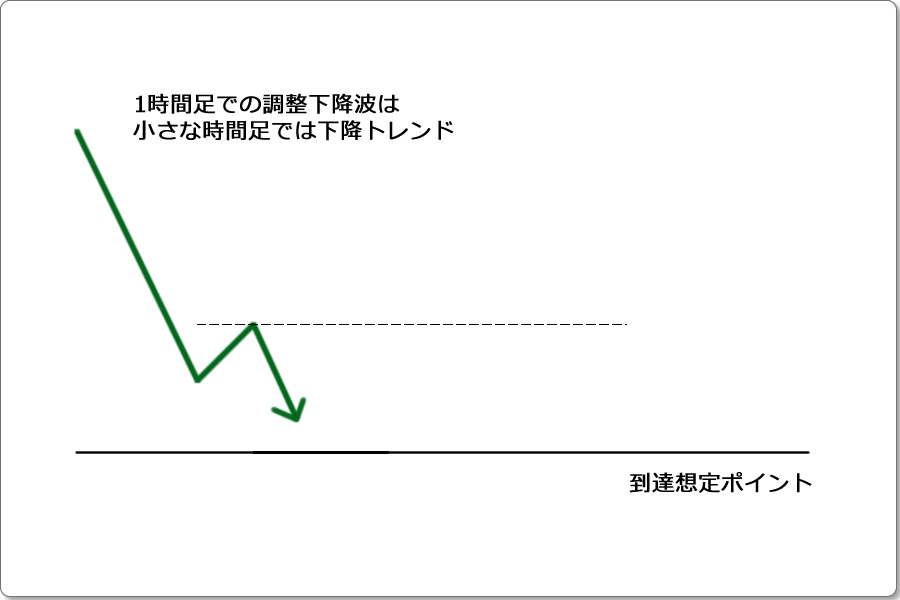

相場がフラクタル構造であることから、

- 上位足の推進波を、下位足でズームアップしてみた場合、それは「上昇トレンド」

- 上位足の調整波を、下位足でズームアップしてみた場合、それは「下降トレンド」

となります。

つまり、メイン時間軸を1時間足として1時間足の上昇トレンドを見た場合、

- 1時間足の推進波を5分足で見ると、それは上昇トレンド

- 1時間足の調整波を5分足で見ると、それは下降トレンド

となるわけです。

では、このことを頭に入れておきながら、1時間足の調整波を5分足チャートで見ていくことにしましょう。

先ほどの1時間足はこんな感じの場面でした。

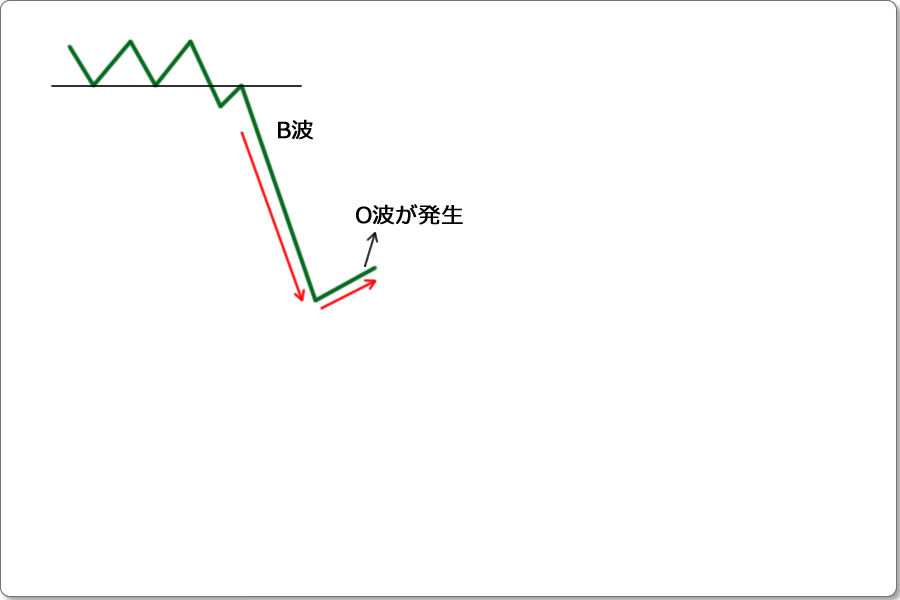

で、この下降する調整波の局面を5分足でみると、以下の様な感じになります。

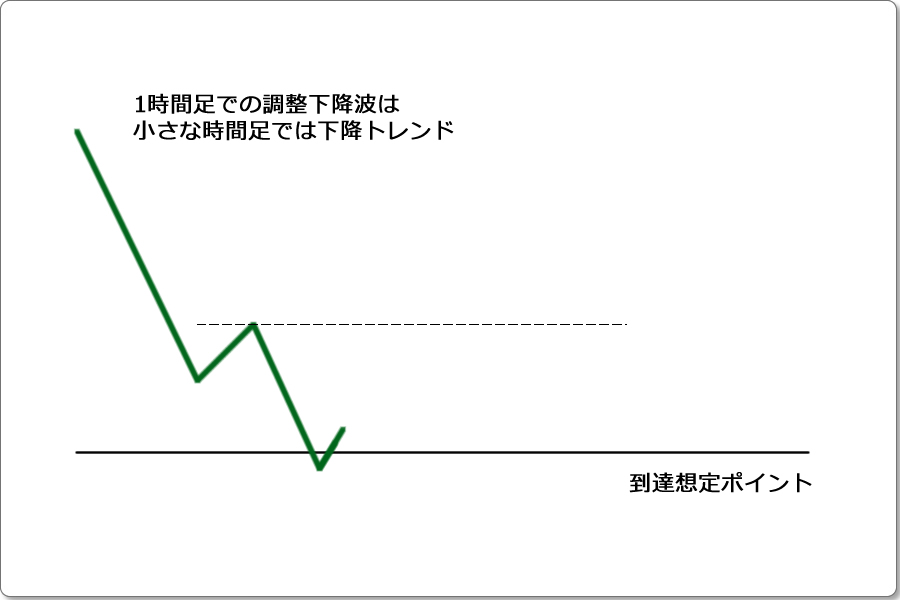

では、このままチャートポイントとなる到達想定ポイント付近で価格がどう振る舞うかを観察していくことにしましょう。

すると、下図の様になりました。

ややオーバーシュート気味でラインをわずかに抜けましたが、その後はもう一度戻ってきています。買いが入ってますねぇ。

この後の展開を見守ることにします。

が、ここでさらに解説を差し込みます。

「展開を見守る」

っていってますが、それはどの様な展開を想定して見守るということなんでしょうか?

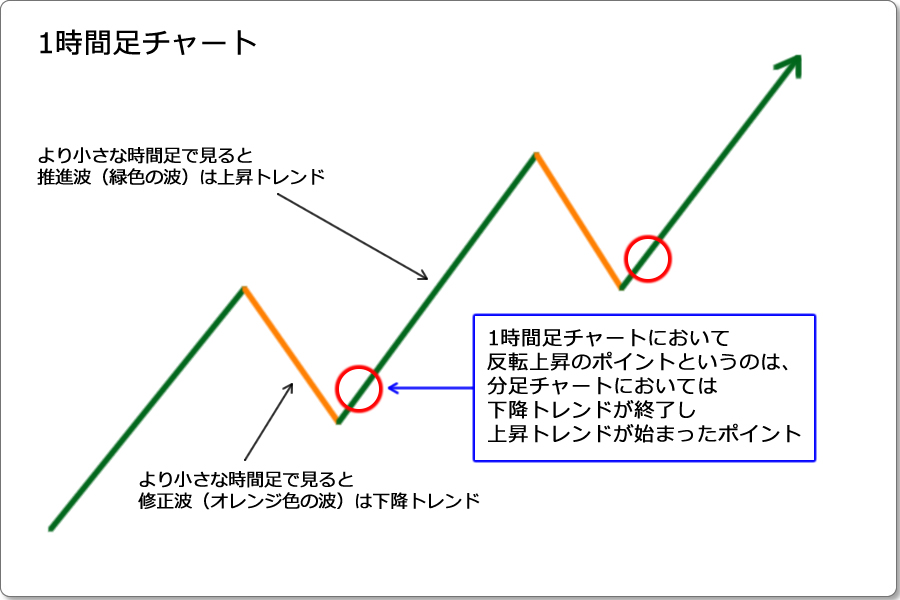

そもそも、僕らが狙っているエントリーポイントというは、1時間足でいうと、

上図赤丸2のポイントでした。

想定した到達ポイントに達した後に反転上昇が確定したポイントですね。

で、それはつまり、1時間足上昇トレンドにおける調整波が終了し、再び推進波が発生したポイントのことです。

つまり反転確認とは、調整波が終了して再び推進波が発生したことを確認する作業なんですよ。

で、その反転上昇するかどうかを詳しく見るために、下位足である5分足にズームアップして見ることにしたわけですが、

- 1時間足の推進波を5分足で見ると、それは上昇トレンド

- 1時間足の調整波を5分足で見ると、それは下降トレンド

だったわけですから、

1時間足上昇トレンドの調整下降から再度上昇に転じる反転ポイントとは、5分足下降トレンドが終了し、次に上昇トレンドが発生したポイントのこと

になります。

ということはつまり、

ダウ理論による反転確認とは、メイン時間軸の中にあるさらに小さな波(下位時間軸の波)を見て、トレンドが転換する様子を確認するということ

なんですよ。

このことは、キッチリと理解しておいてください。

で、話を元に戻しましょう。そんな5分足下降トレンドが、想定していた到達ポイントに到達したんでしたね。

で、ここから僕らが観察すべきことは、「反転確認」。つまり、

- 下降トレンドが終了したことを確認し

- さらに上昇トレドが始まったことを確認する

ということになります。

そして、その上昇トレンドが発生したタイミングでエントリーするわけです。

もちろん、下降トレンドが終了せずに続いた場合は、エントリーを諦め、次の到達想定ポイントに価格が到達するのを待ち構えることになります。

では、この後の展開をいくつかのパターン別にして解説していきましょうか。

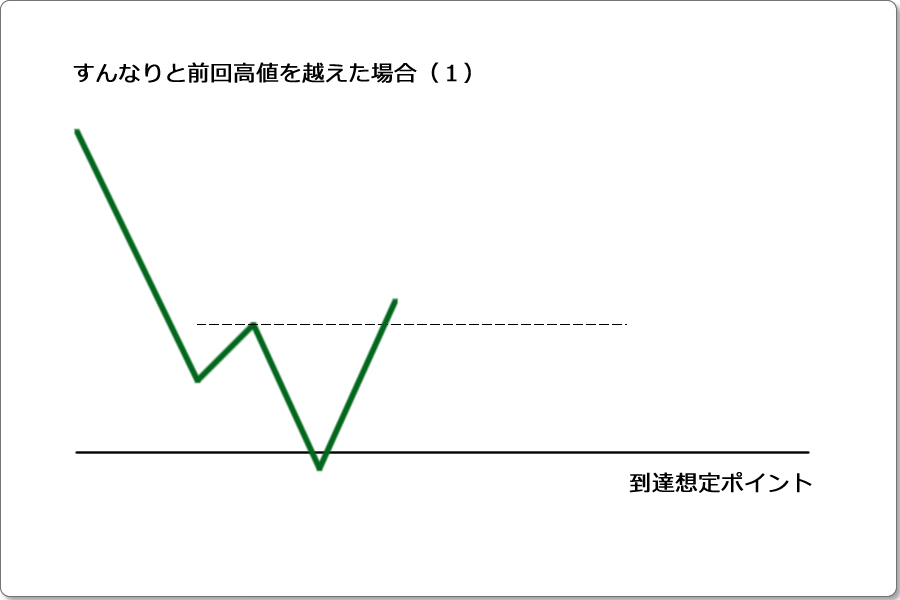

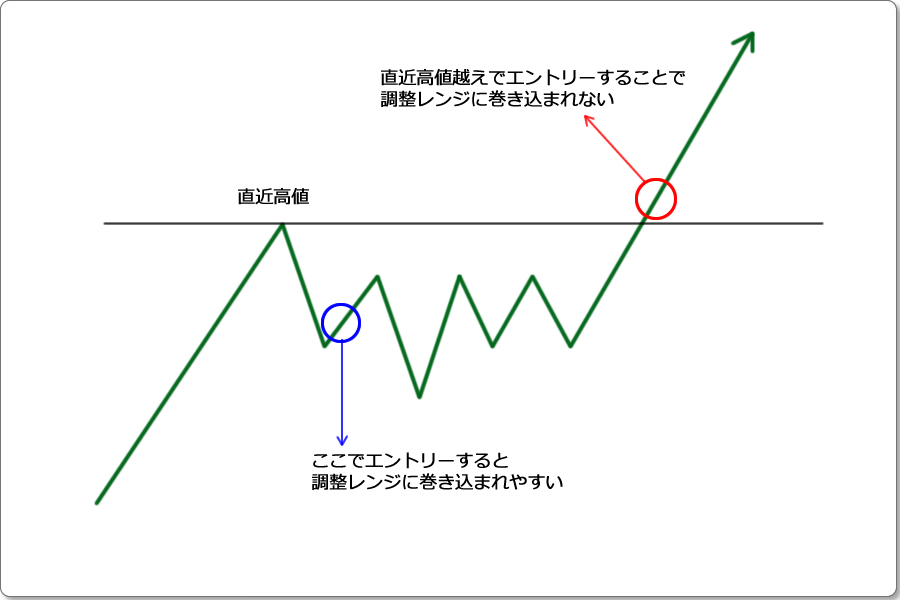

すんなりと前回高値を越えた場合

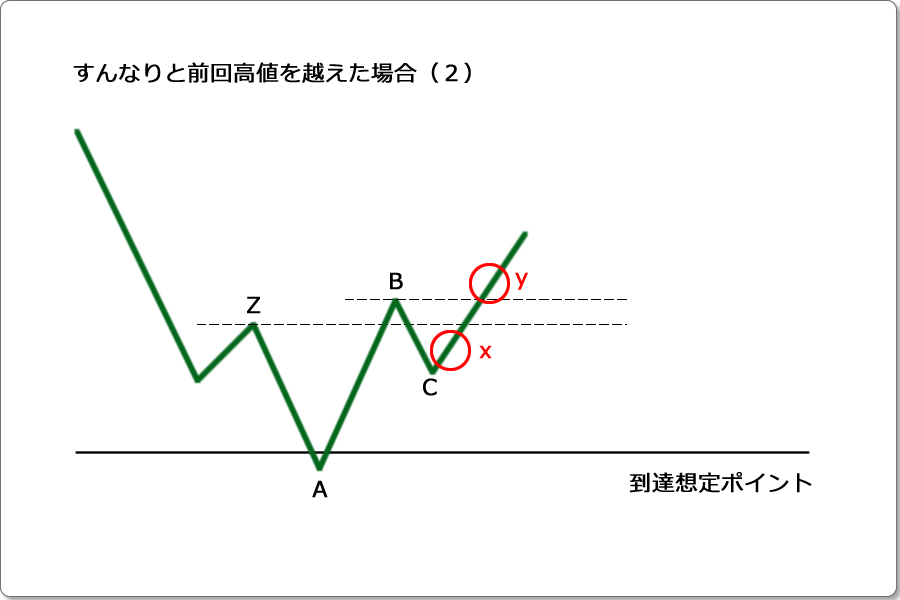

まずは、到達確認後に下降トレンド中だった前回高値を越えたパターンを考えてみましょう。

上図の通り、すんなりと前回高値を切り上げました。

これによって、下降トレンドの「高値・低値を切り下げ続ける」という定義が崩れることになり、5分足下降トレンド、つまり1時間足下降修正波は少なくとも一旦は終了したと判断することになります。

では、この段階で買いエントリして良いのか?

答えは、NOだぜ!

単に下降トレンドが終了しただけで、上昇トレンドに転じたという根拠はありませんからね。

次に5分足で上昇トレンドがはじまるかどうかを観察します。これが確認出来てはじめて「反転確認が出来た」ということになるわけです。

で、例えば下図の様な感じに進展したとしましょうか。

前回高値Zを抜き、Bの高値をつけた後、価格はCの低値をつけて、再び上昇をはじめているのが分かると思います。

では、この値動きをどう判断していくのか?

まず、到達想定ポイントで付けた低値Aを低値Cが切り上げました。

ということは、上昇トレンドの定義の1つである「低値の切上げ」が完成したわけですから、後は「高値の切上げ」が発生するのを待つだけです。

すると、価格は赤丸yのところで高値Bを抜くことになります。高値が切り上がりました。

この時点で、「高値・低値の切上げ」が完成し、「5分足では上昇トレンドが発生した」と判断できることになります。

つまり1時間足においては、押し(下降修正波)が終わり、反転上昇を開始(推進波の発生)したと判断することになるわけです。

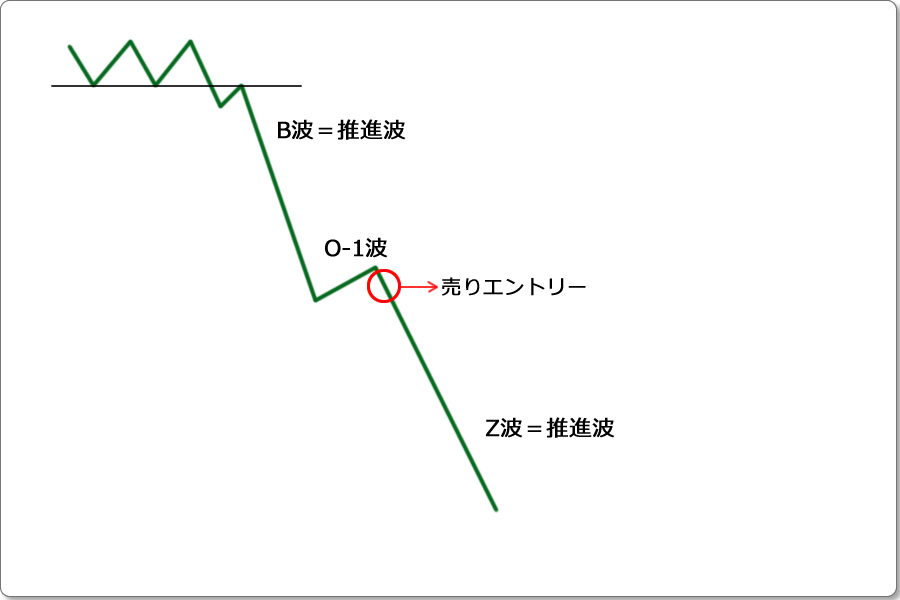

これがダウ理論による反転確認です。

では、実際はどこで買いエントリーを仕掛けたら良いでしょうか?もう1度先ほどの図を見てみましょう。

ダウ理論によって反転確認がとれたのは、高値低値の切上げが完成した(つまり、上昇トレンドが発生した)赤丸yのポイントです。

ですから、赤丸yのポイントで買いエントリーを仕掛けるのが基本となります。

注意点その1

さて、この時点で頭が混乱しちゃった人が出てきたかもしれません。

BOZ流では確か、下図で言うところの

赤丸2のポイントでエントリーするはずだったのに、こっちの図では

赤丸xではなく赤丸yでエントリーしましょう、って矛盾してない?

と思って混乱している人もいるんじゃないでしょうか。

しかし安心してください、穿いてますよ。矛盾はしていません。

よ~く見て下さい。

こちらの画像は、既に上昇トレンドが確定しているうえでのエントリーポイントです。

上昇トレンドが確定しているから、赤丸2のポイントでエントリーしても、そこは推進波のはじまりである可能性が高く、高い勝率が導き出せるわけです。

しかし、下図は

赤丸xのポイントでは、まだ上昇トレンドが発生したとは言えません。単に低値が切り上がっただけでしかないんですね。

低値と高値が両方切り上がって初めて「上昇トレンドが発生した」と言えるわけで、そうであれば赤丸yに来て、ようやく上昇トレンドの発生が確認できるわけなんですよ。

こういったことをおざなりにして、見切り発車で赤丸xで買いエントリーなんかしちゃうと、痛い目にあいがちです。

Cで低値を切り上げたと判断して赤丸xで買ったとしても、Bを越えられず再度下げ始めるなんてことは、ザラにあるんですよ。

もちろん、下降トレンドは(少なくとも一旦は)終了しているので、そのままAの低値を割って再び下降トレンドが直ぐに始まる可能性は低いです

しかし、Cの低値を付けた後にBの高値を越えられない場合、通常はレンジに移行することなります。

上図で言えば、Zが高値ライン、到達想定ポイントが低値ラインとなる平行レンジ(レクタングル・フォーメーション)となるわけです。この上下のラインを越えた低値Aと高値Bは単にオーバーシュートしただけの意味しか持たないんですね。

にもかかわらず、赤丸xで買ってしまった場合は、そのレンジ高値で買ってしまったことになり、含み損を抱え続ける時間をたっぷり味合わされることになり、たまらず損切りなんてことも十分あり得るわけです。

ですから、エントリーポイントは、高値Bを越えて上昇トレンド発生が確定した赤丸yのポイントで行なうことが基本となります。

注意点その2

先ほどの画像をもう一度見てみましょう。

気付いた人も多いと思いますが、この反転上昇の形、実は逆三尊(ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム)です。

要するに、三尊というのはダウ理論上トレンド転換した際の1つのパターンでしかないということなんですね。

ところが最近、こういった値動きの原理原則を踏まえずに、闇雲に三尊を崇める人が増えている気がします。

しかもこの手の人たちの多くが、三尊でのエントリーポイントであるネック割れ(上の図で言えば赤丸y)で入るのではなく、三尊の右肩(上の図で言えば赤丸x)で入ろうとしたがります。

で、上手くいかずに焼かれてしまったりするんですね。

三尊というのはチャートパターンです。右肩が出来た時点ではまだ三尊は完成してないんですよ。ネック割れして初めて「三尊」が出現するわけです。

なぜ、基本通りにやらないんでしょうか?

「急いては事を仕損じる」

実力も無いのに、分析した気になっても、それは欲望に振り回されただけの愚かな姿でしかありません。浅はかな企みは、身を亡ぼすだけです。

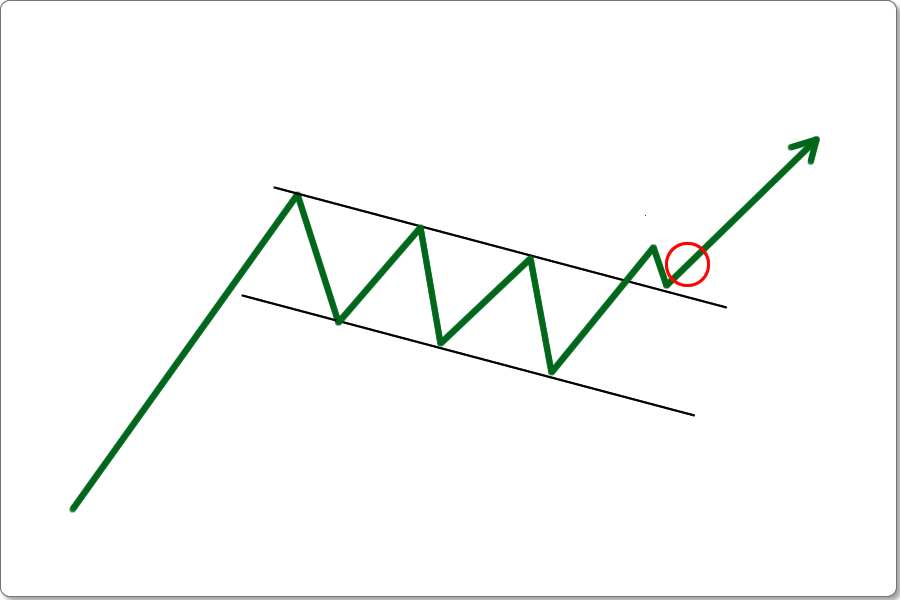

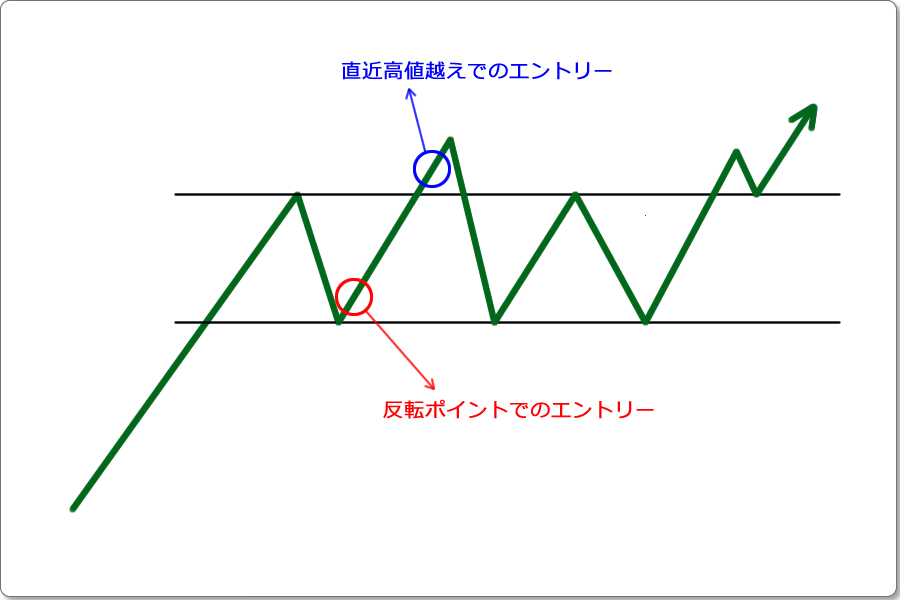

注意点その3

三尊の話が出たんで、ちょっとそれに関連させて話を続けます。

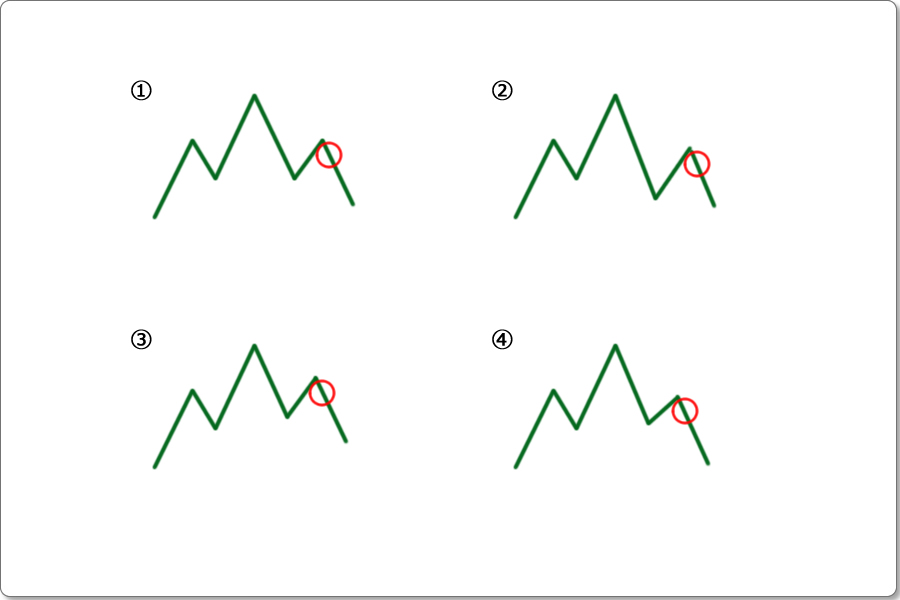

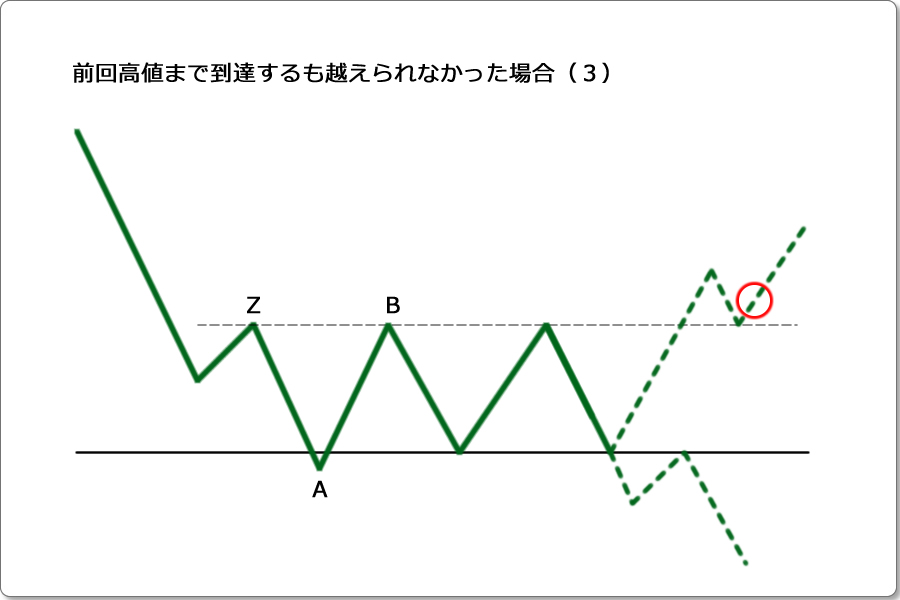

次の画像を見てください。

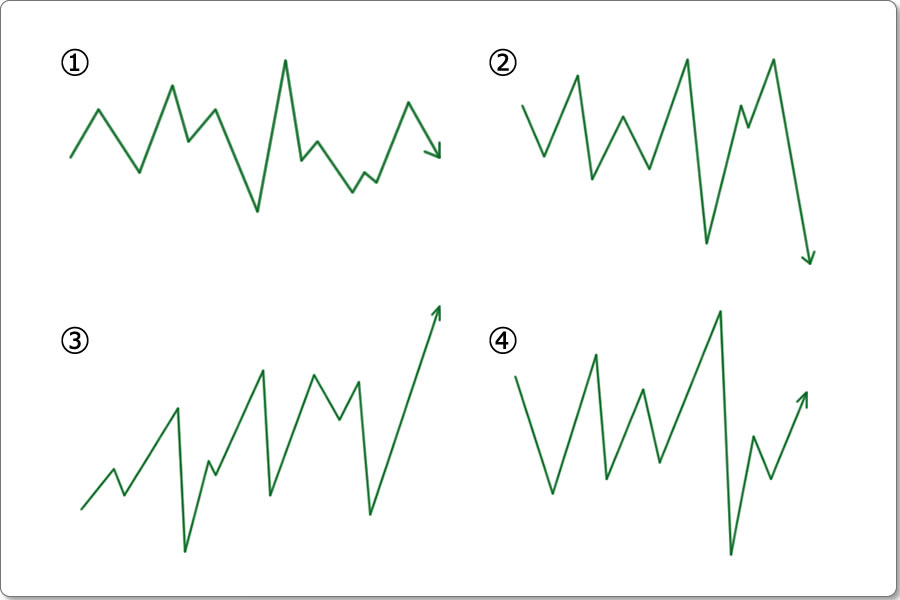

いずれも三尊ですが、この三尊の完成を待たずに赤丸の様な右肩でエントリーした場合、結果的に三尊が完成する可能性は、それぞれ違っています。

だって、山と谷の高値低値の関係性が、いずれも違ってるんだもん。

解説は省きますが、赤丸のポイントで入った後に三尊が完成する可能性が最も高いのは②で、最も低いのは③です。

なので先ほど、

エントリーは上手赤丸yで入るべきで、赤丸xで入るべきではないと解説しましたが、このパターンの場合は、赤丸xで入っても成功する確率は高くなります。

ただ、この赤丸xで入るには、波動の強弱や想定した到達ポイントの強さなど、その他の要素を加味しての判断が必要です。

なので、こういったポイントで入ろうとするのは、中級者以上の実力が必要になります。まだ上手く勝てない様な人が入って良いポイントではないんですね。

なので、先ほども言いましたが大切な事なので、もう一度言います。

「急いては事を仕損じる」

実力も無いのに、分析した気になっても、それは欲望に振り回されただけの愚かな姿でしかありません。浅はかな企みは、身を亡ぼすだけです。

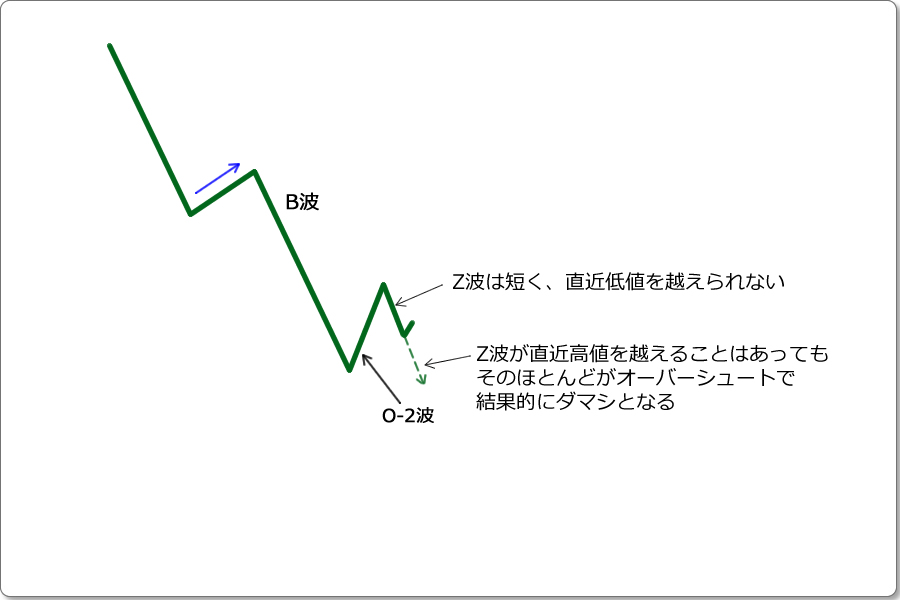

では、次に前回の高値を越えられなかったケースを考えてみましょう。

前回の高値を越えられなかった場合

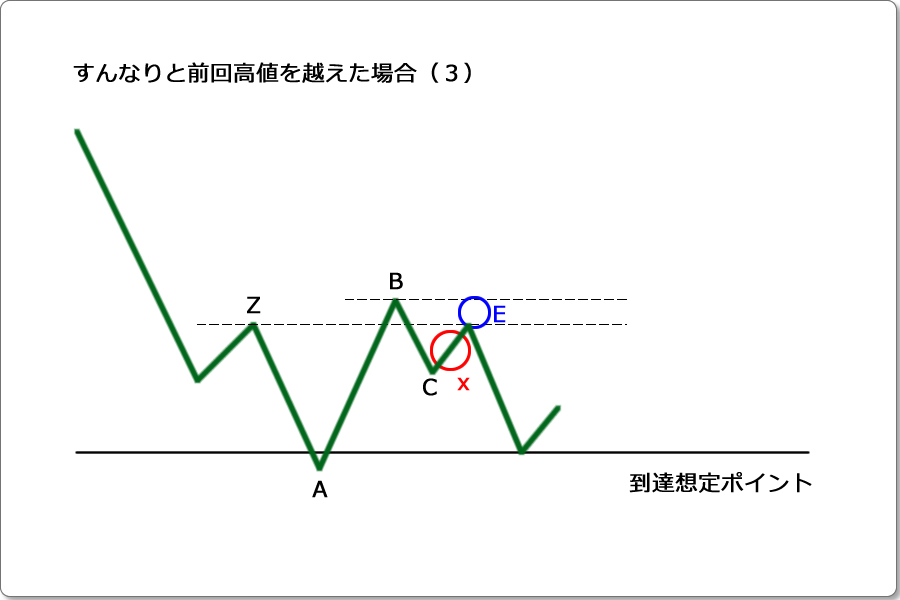

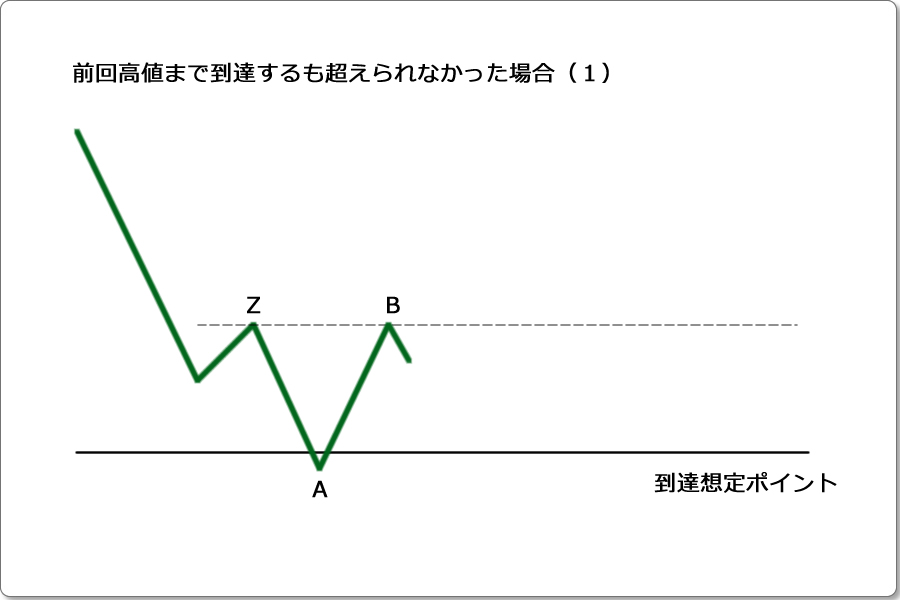

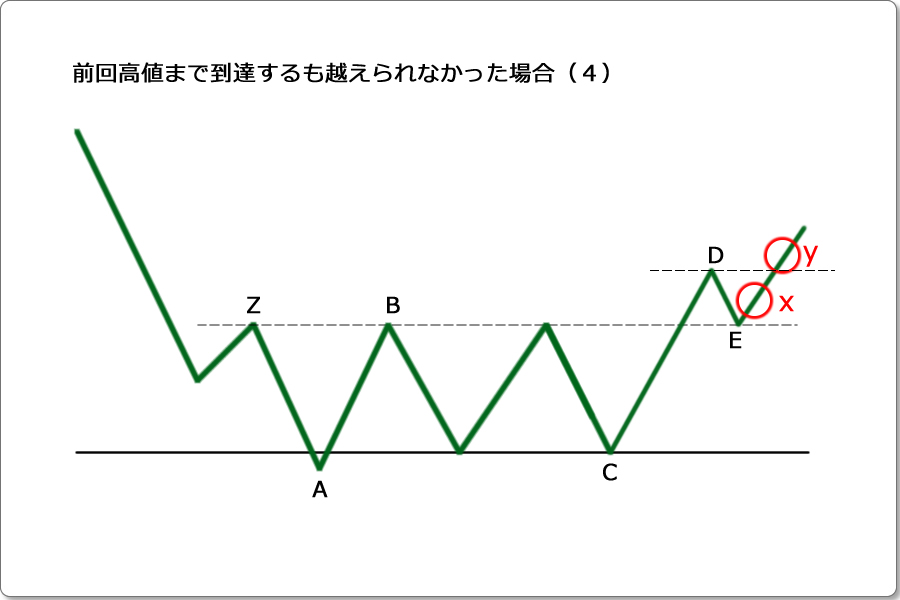

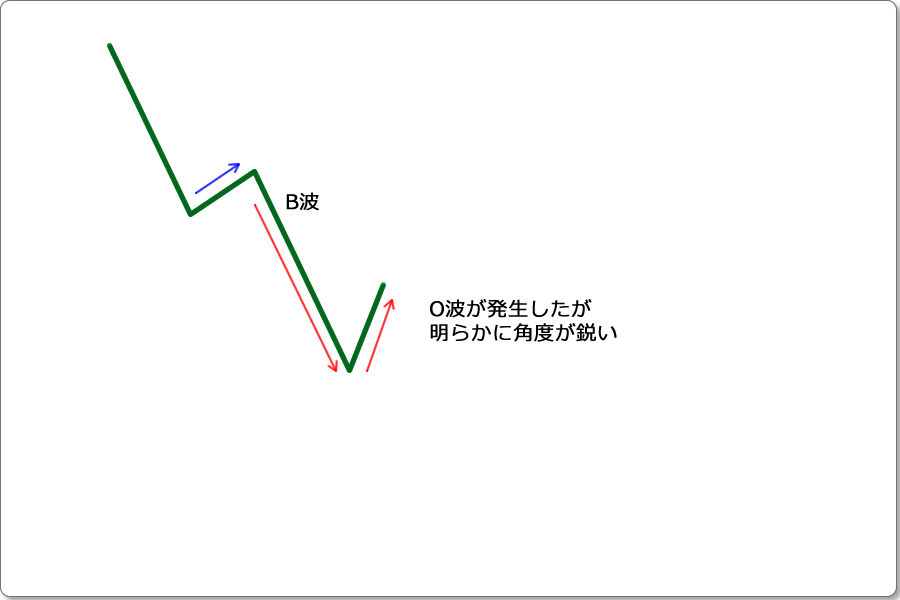

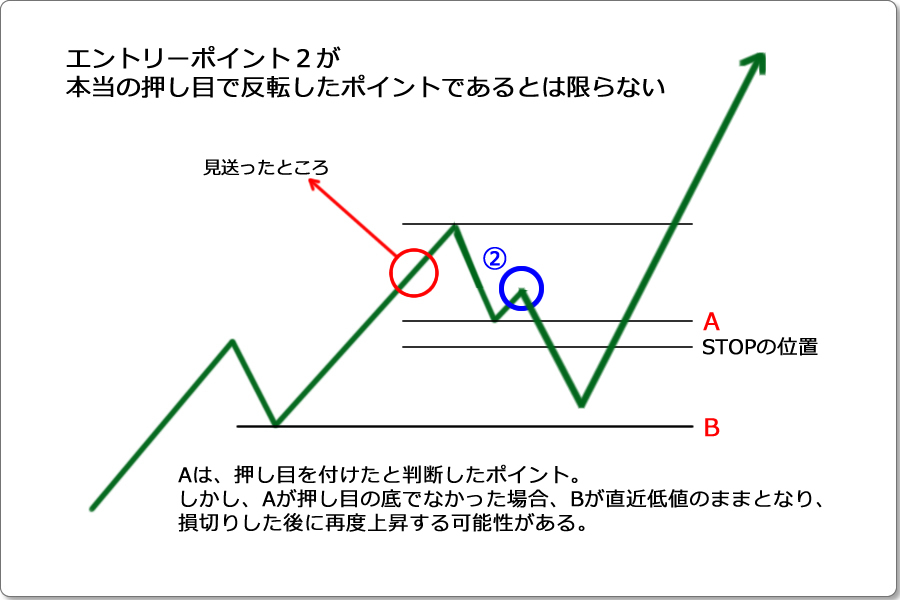

まずは、下降トレンド中だった前回高値までは上昇するも、そこを越えられずに再び下がり出した場合を考えてみましょう。

上図は5分足下降トレンド中の価格は到達想定ポイントAに達した後に上昇し、前回高値Zに到達するも底を越えられず高値Bを付けて再び下落を始めた場面です。

高値ZをBは越えられなかったため、下降トレンドは否定されてはいません。

なので、このまま下降トレンドが継続し、

上図の様に低値Aを切り下げていく可能性があります。

ただ、到達想定ポイントで一旦反発して前回高値Zまで価格が上昇したということは、それは強い買いが入っているという証でもあるわけです。

そのため、このケースでは多くの場合、

上図の様にレンジを形成します(ただし、レンジの形は様々です)。

なので、例えばこのレンジを下抜けた場合は5分足下降トレンドが継続中(つまり1時間足での押しはまだ継続中)だと判断し、次の到達想定ポイントに価格が到達するのを待ち構えることになります。

逆にこのレンジを上にブレイクアウトした場合は、ロールリバーサルを確認できた上図赤丸のポイントで反転上昇が開始(つまり1時間足では押し目を付けて上昇推進波が再開)したと判断し、買いエントリーを行なうことになります。

ただし!

ウッカリしてました。この記事は「ダウ理論による反転確認」の解説でした。

なので、ダウ理論の視点からの反転確認で解説し直すと・・・

1時間足上昇トレンドが押し目を付けて反転上昇する(反転確認)ということは、5分足下降トレンドが終了し、次に5分足上昇トレンドが発生することを確認するということになるんでしたね。

なので、上図で言えば、価格が5分足下降トレンド高値Zの値を越えた時点で、下降トレンドの定義は崩れ、下降トレンドは終了したと判断します。

では、次に上昇トレンドが発生するかどうかを見守ることにしましょう。

すると、価格は高値Zを越えた後に高値Dを付け、次に低値Eをつけます。

この時点で低値Eは低値Cを「切り上げた」ことになります。

であれば、次に高値Dを価格が切り上げれば、「上昇トレンドは高値・低値を切り上げる」という定義を満すわけで、それによって

「上昇トレンドが発生した」

と判断できるわけです。

で、結局のところ価格は図の様に高値Dを越えていくわけですよね。

なので高値Dを越えて上昇トレンドが発生したと判断できる赤丸yのポイントで「反転確認」が出来たとことになり、買いエントリーのポイントとなるわけです。

ダウ理論上で反転確認を行なう場合、基本となるエントリーポイントはこの赤丸yとなるという考え方は、キッチリ覚えておいてください。そして実践で使える様になってください。

では、別のケースを見ていきましょう。

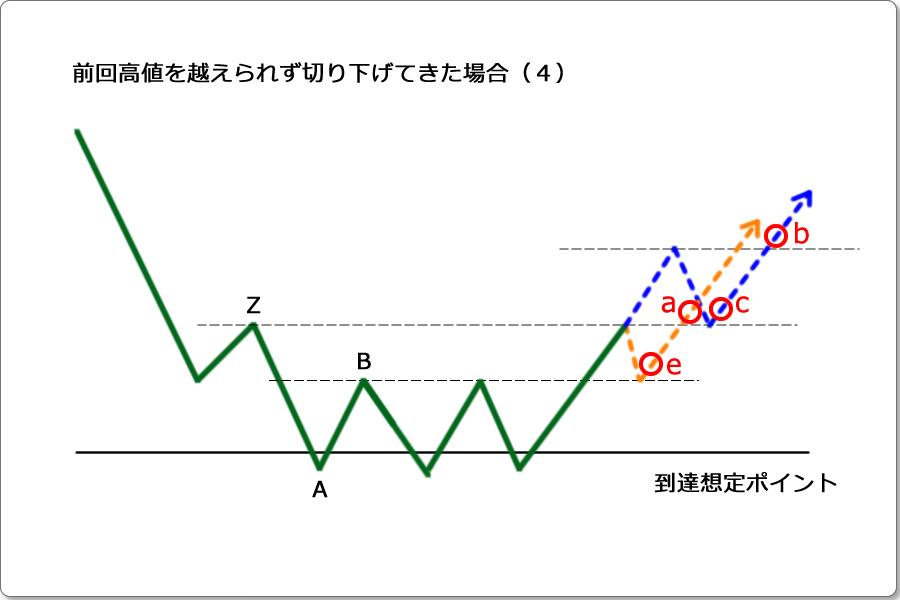

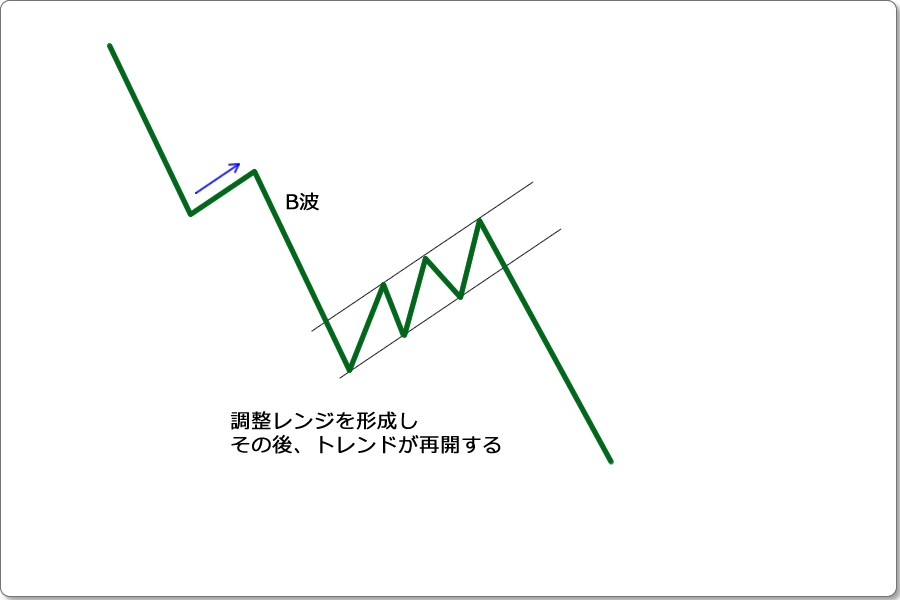

前回高値を切り下げてきた場合

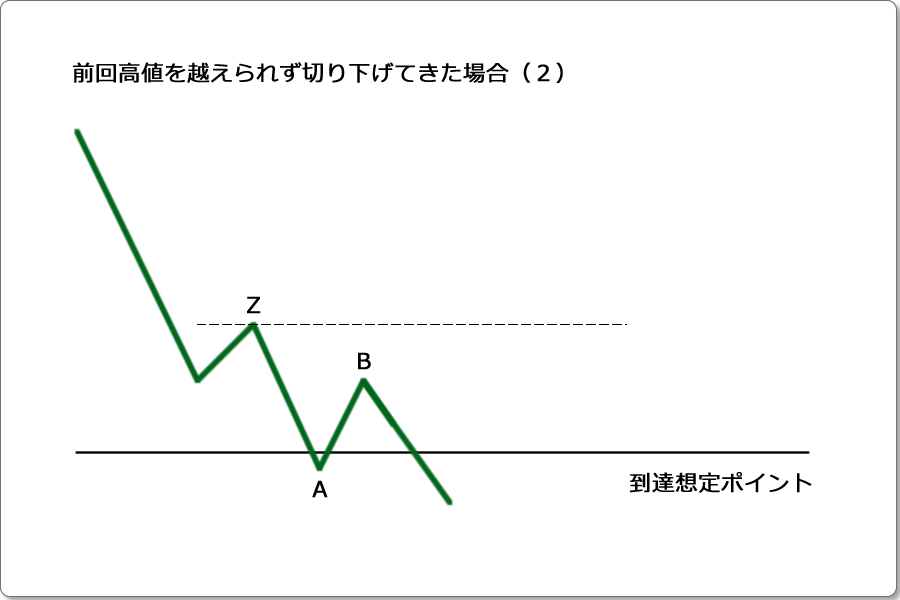

次に、到達確認後に前回高値を目指して上昇するも、高値を越えるどころか切り下げてしまった場合を考えてみます。

到達想定ポイントに到達して上昇を始めたかに見えましたが、結局は前回高値Zを越えられずに、結果として高値を切り下げる形になった場合ですが・・・

この場合は「下降トレンド継続中」と判断して、その後の展開を見守ります。

で、結果的に到達想定ポイントもAも切り下げてきてしまった場合は、完全に下降トレンドは継続していることになりますから、このポイントで反転上昇はしなかった(つまり反転確認できなかった)ということになります。

この場合は、次の到達想定ポイントに価格が到達するのを待ち構えることになります。

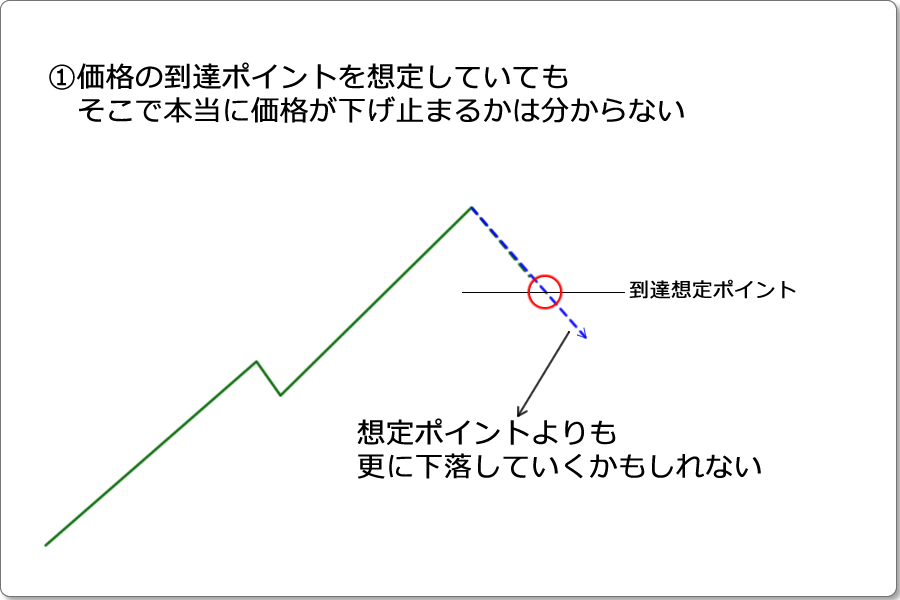

ただし、高値Zを切り下げて高値Bを付けたとしても、絶対に再度到達想定ポイントを越えて低値Aも切り下げるとは限りません。

なぜなら、到達想定ポイントとは、到達ポイントとして想定できるくらいに買いが入るであろう根拠があるわけですから、再度下げてきても再び買いが入る可能性があるからです。

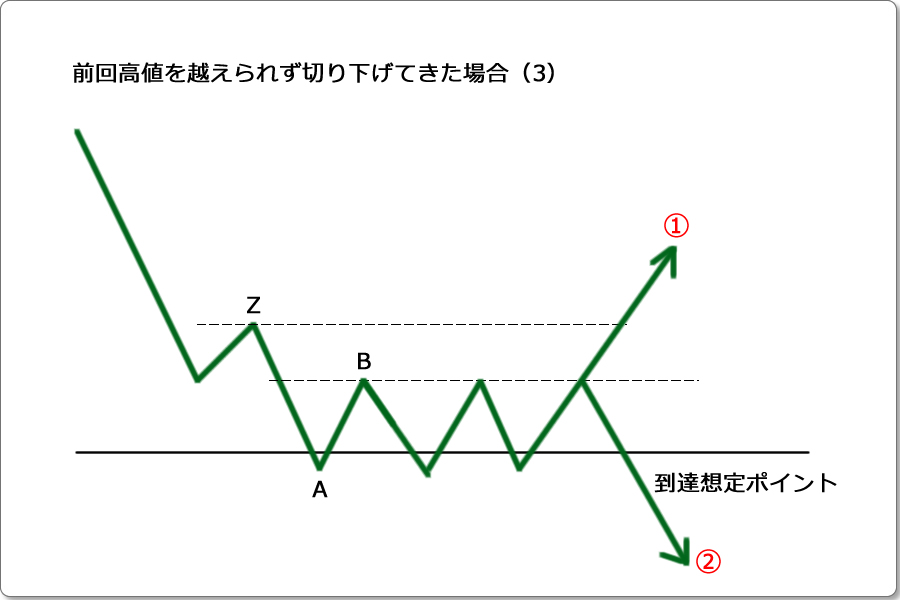

ですから例えば、

この様に下では買いが入り上では売りが入ることでレンジを形成することが多々あり、結果として①の様に上にブレイクしたり、②の様に下にブレイクしたりするわけです。

ちなみに②で下にブレイクした場合は下降トレンド継続中が決定するため、先ほどと同じ様に次の到達想定ポイントに価格が来るのを待ち構えることになります。

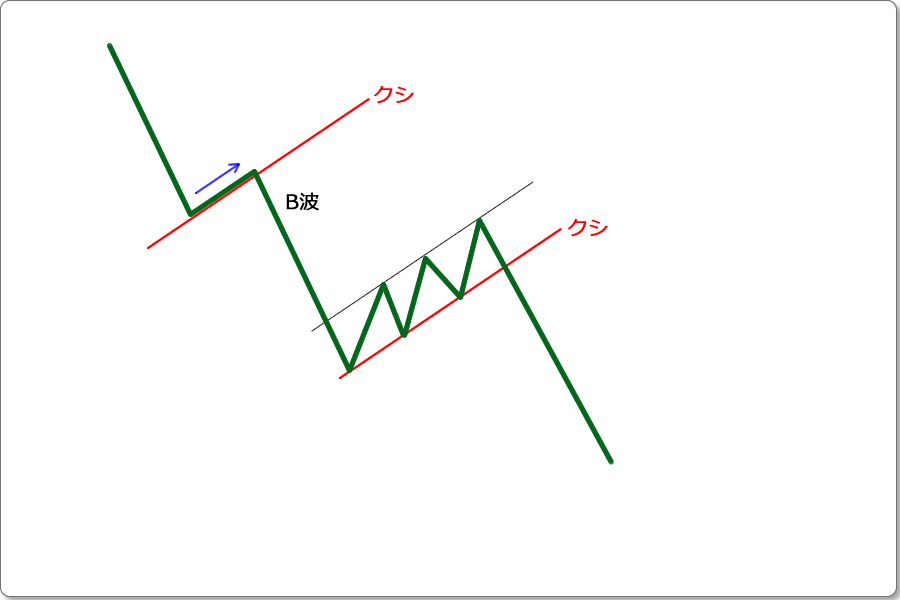

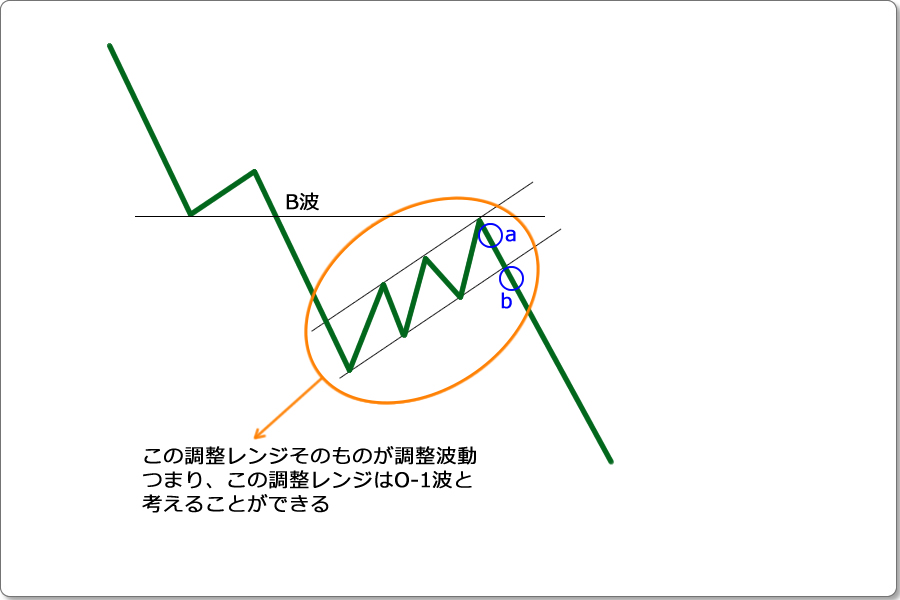

また、仮に①の様に上にブレイクした場合は、様々な波を形成します。

上図は、その中のほんの一例でしかありません。

この例をとって、エントリーポイントを探る場合は、以下の様に考えます。

赤丸aや赤丸bの様に、高値と低値の切上げが確認できたポイント、つまりトレンド発生が確定したポイントで買いエントリーするのが基本となります。

また、難易度は上がり、成功確率は下がりますが、応用的なエントリー方法として、

- ZとAをレンジの高値低値と考えて、ブレイクアウト後にロールリバーサルした赤丸cのポイント

- BとAをレンジの高値低値と考えて、ブレイクアウト後のロールリバーサルした赤丸eのポイント

で入るという考えた方も出来ます。

いずれにせよ、まずはダウ理論で反転確認をとってエントリーするという基本が出来る様にしてください。それ以上のことは、この基本が出来る様になってから、「応用」としてチャレンジしていくことが大切です。

基本が出来ちゃいないのにホームラン狙うのは、単なる素人の欲望と妄想のトレードにしか過ぎませんから。

さて、ここまででいくつかのパターンを紹介しながら、その考え方をお話しましたが、それ以外にも数々のパターン、というか様々な波の形を形成します。

ただ、どんなに複雑な値動きをしたところで、ダウ理論という相場の原理原則に違いはありません。目先の値動きに惑わされず、

ダウ理論による下降トレンド終了と上昇トレンド発生を確認し、その確認がとれた段階でエントリーする

という基本を忘れずにトレードに取り組むことが大切です。

相場の実際

さて、ここまでのお話を要約すると、

1時間足の上昇トレンドで反転ポイントをエントリーするということはつまり、5分足チャート(下位時間軸とという意味で、5分足とは限らない)における「下降トレンドが終了し上昇トレンドが始まったポイント」である

という解説でした。

ダウ理論をこの様にして実践で用いるなんて、夢にも思っていなかった人が多いんじゃないでしょうか?

しかし、この記事を読んで反転確認の方法を学んだアナタは、これからは押し目や戻しを捉えて利益を出すことが可能になったわけです。

やったね!

って、そんな都合の良い話なんて、あるわけねーだろ。

щ( ̄∀ ̄)ш ヶヶヶ

実はですね、

ここまでの解説は、「基本的」というよりは「理解しやすくするための初歩的な解説」でしかありません。

実際の相場というのは、そう単純ではないんですよ。

このことは以前、「エントリーポイントの狙い方(3)」や「エントリーポイントの狙い方(4)」では長々とお話したと思いますが・・・

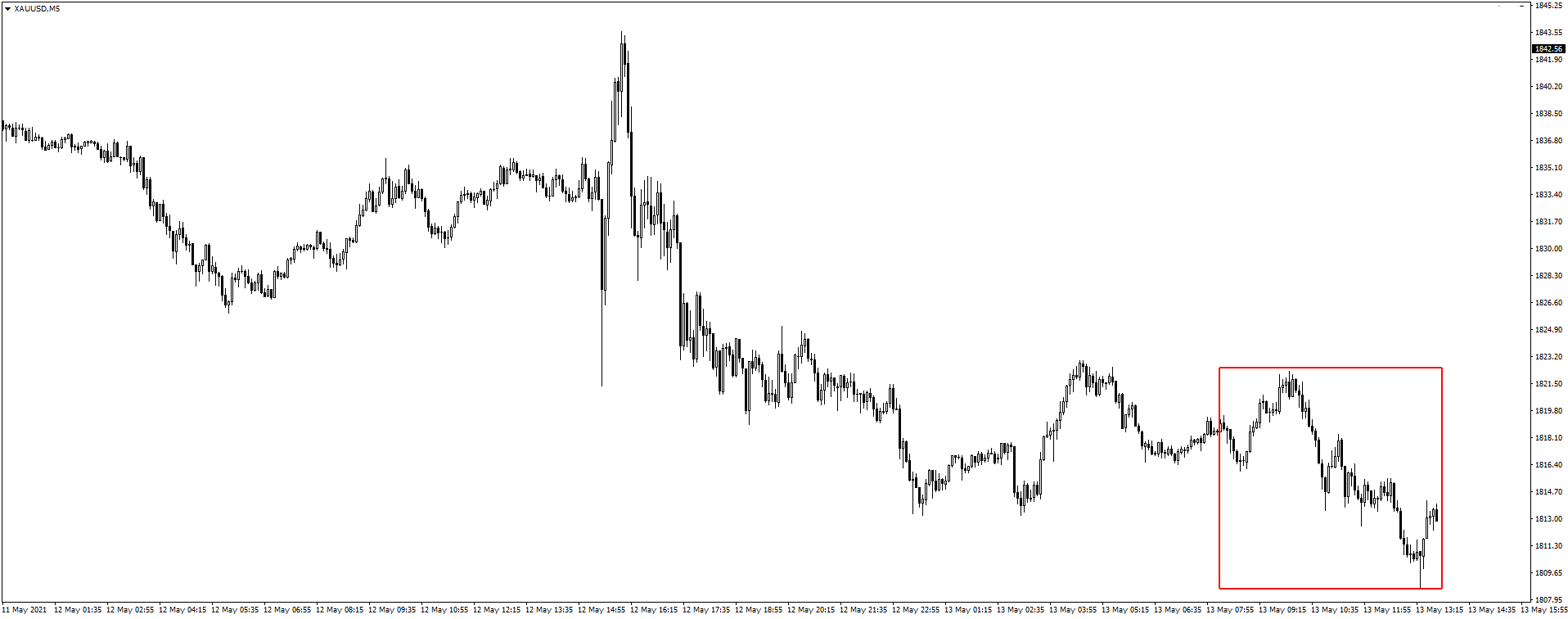

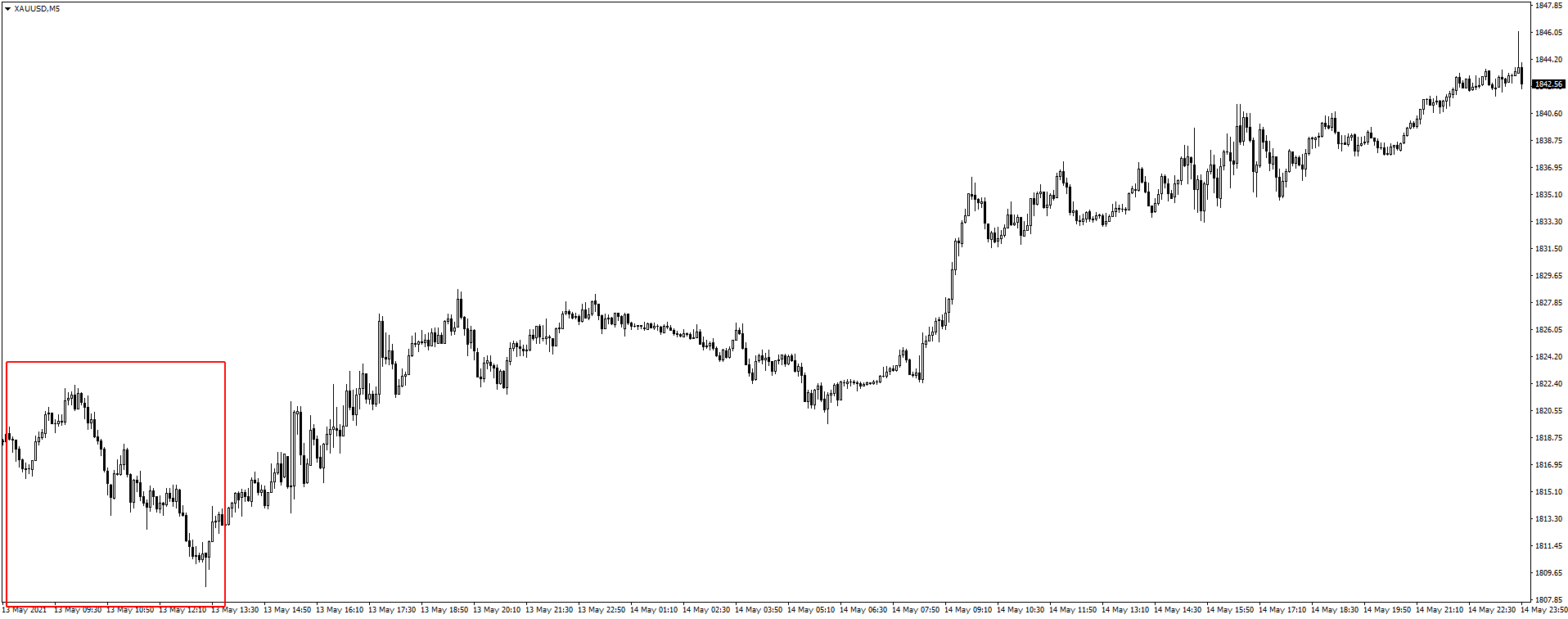

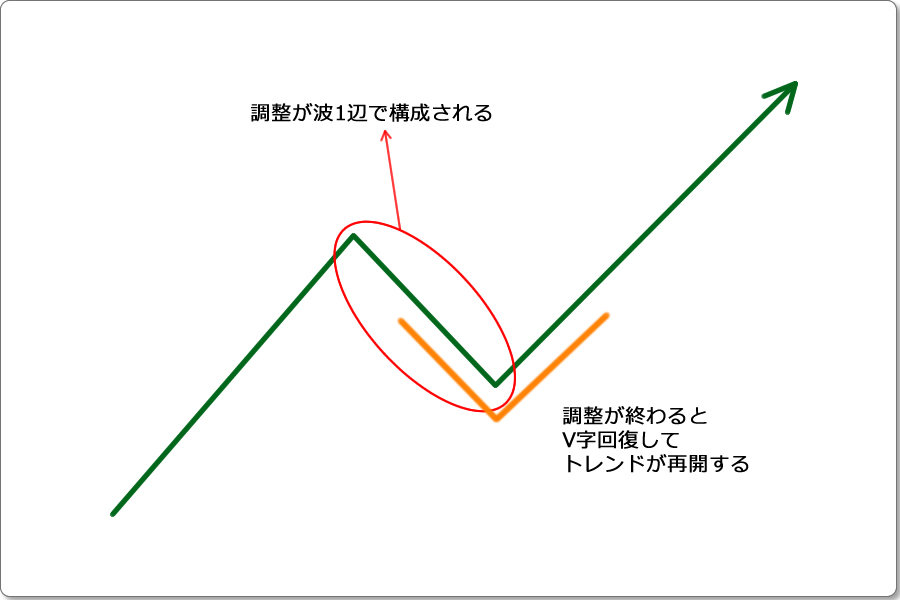

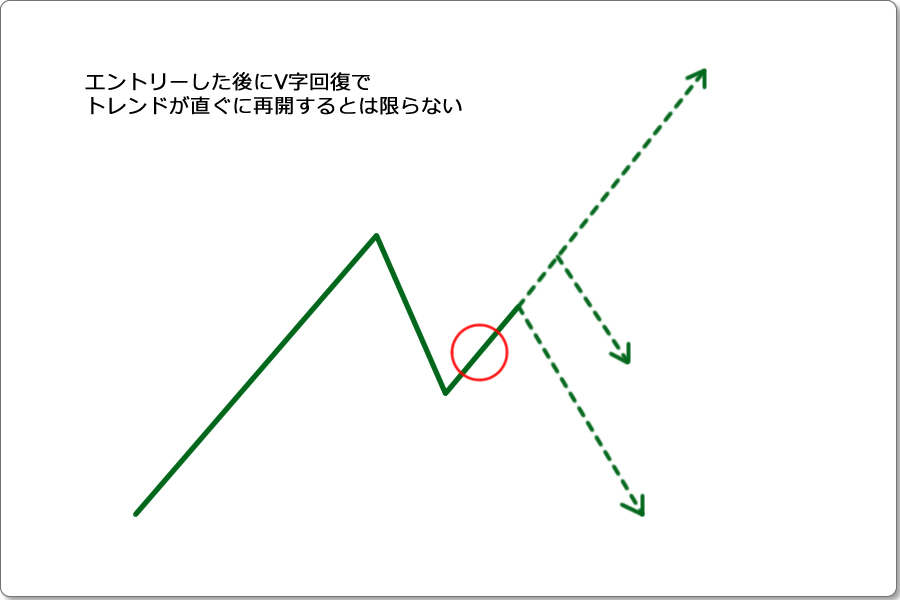

実際の相場では、

- 「下降トレンド→上昇トレンド」

- 「下降トレンド→レンジ→上昇トレンド」

といった、今まで解説してきた様な分かりやすい(イメージしやすい)V字回復の反転だけではなく、もっと違った展開をすることが多いんですね。

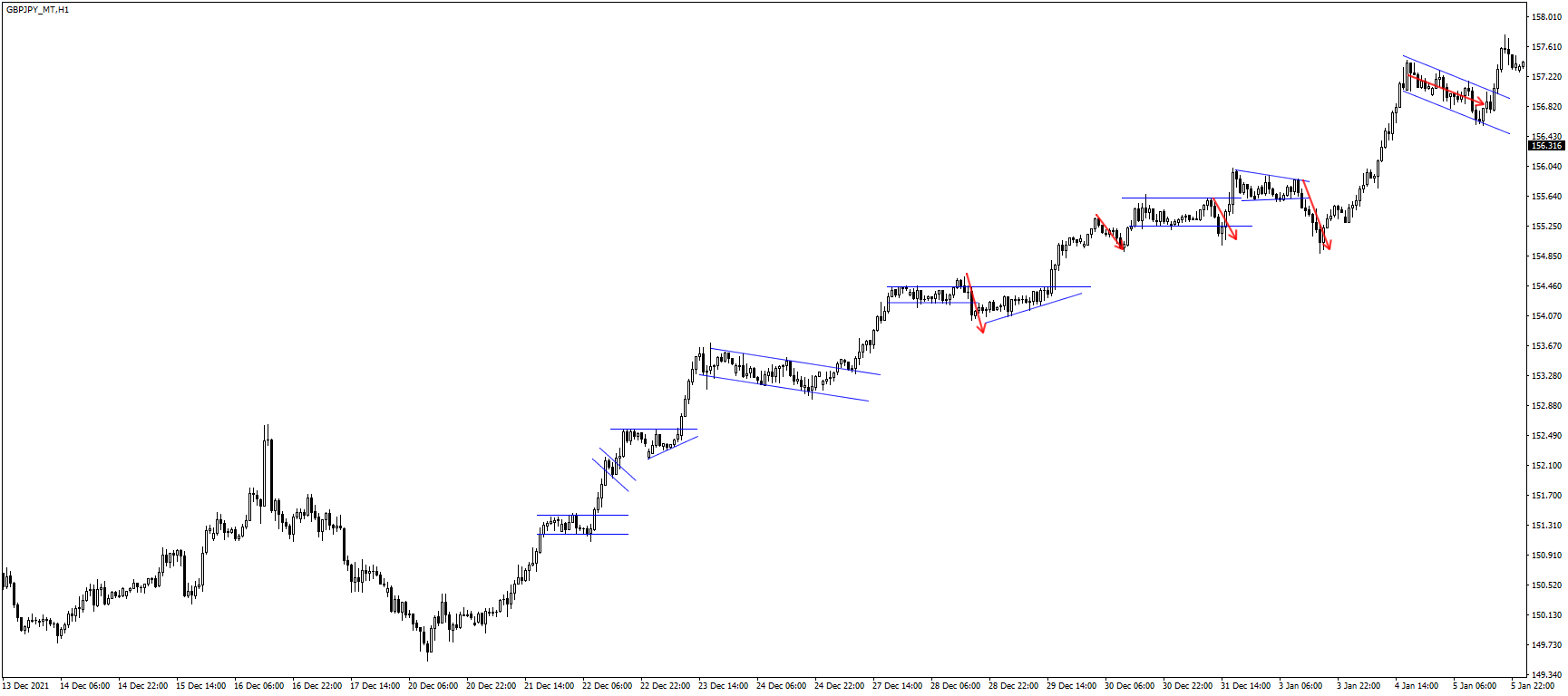

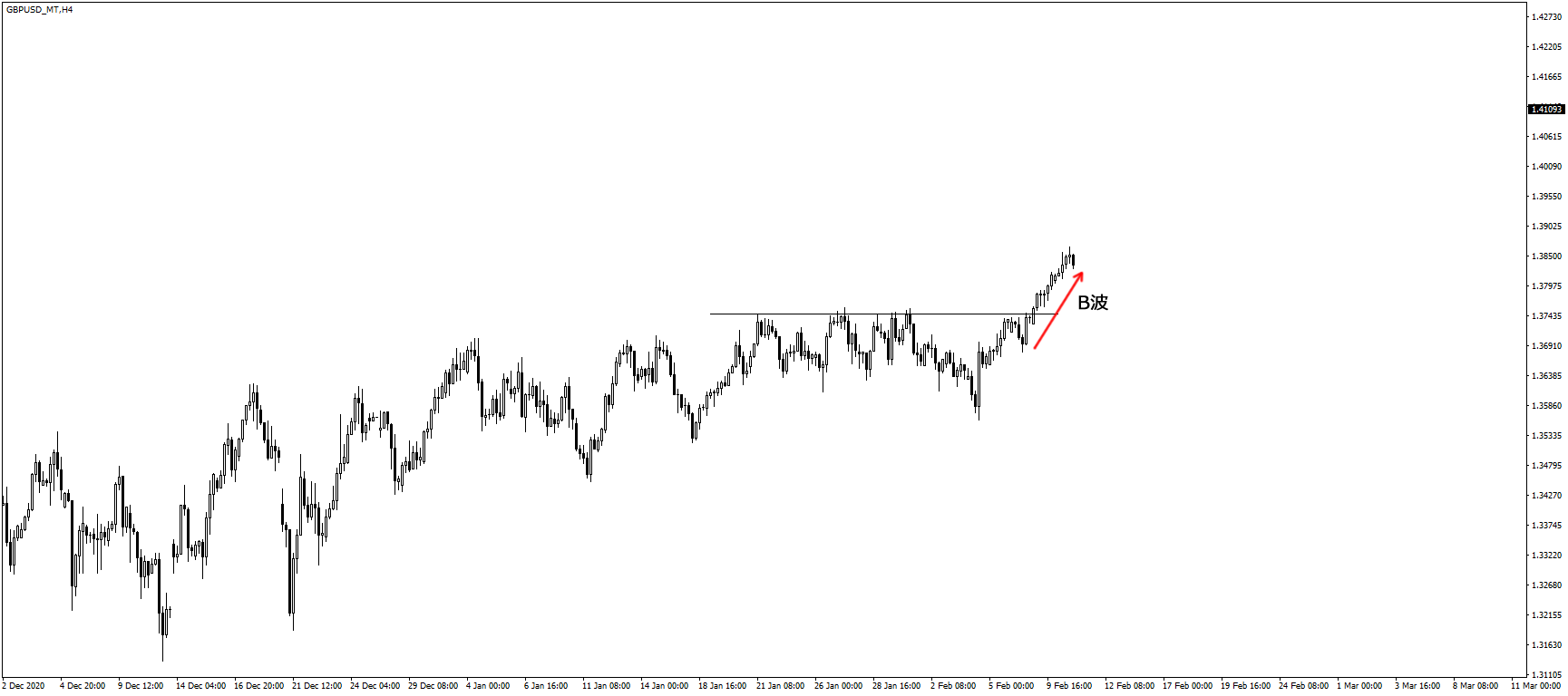

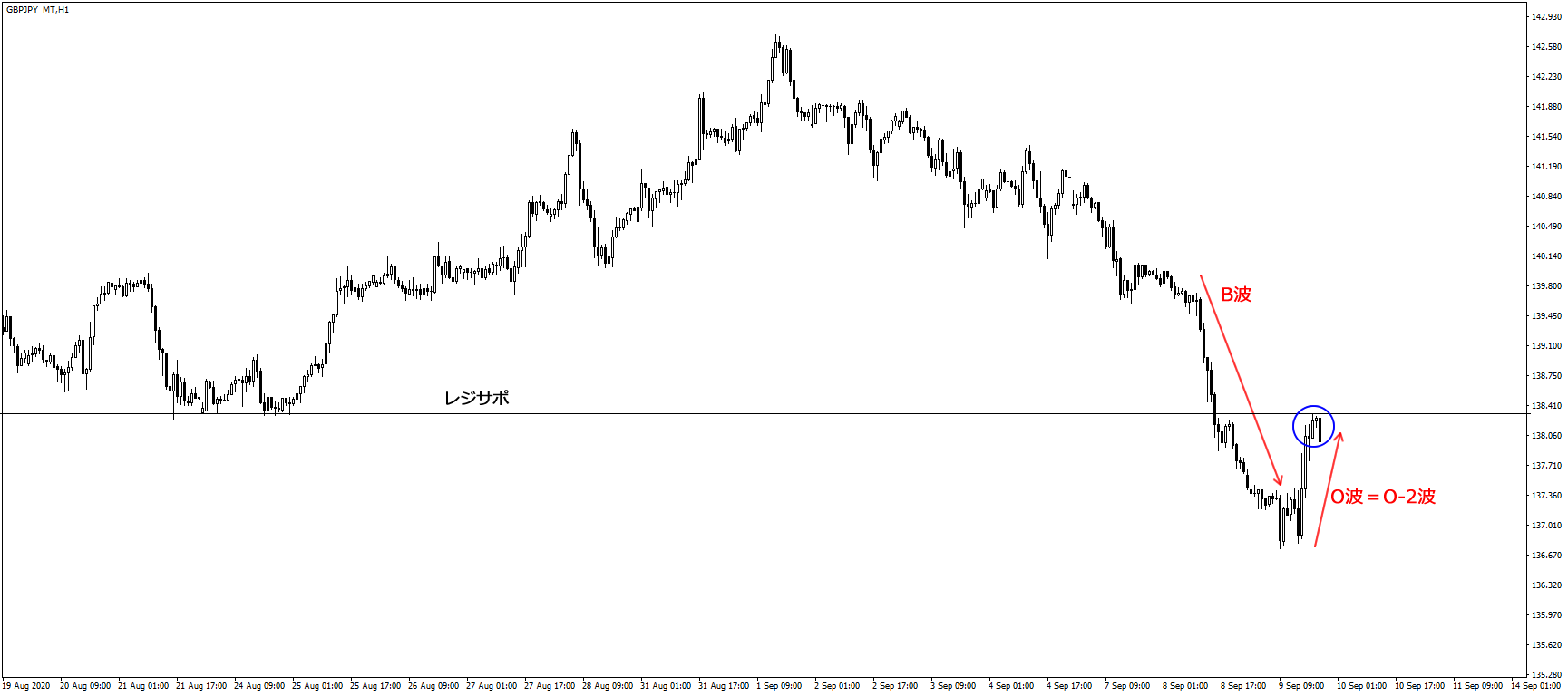

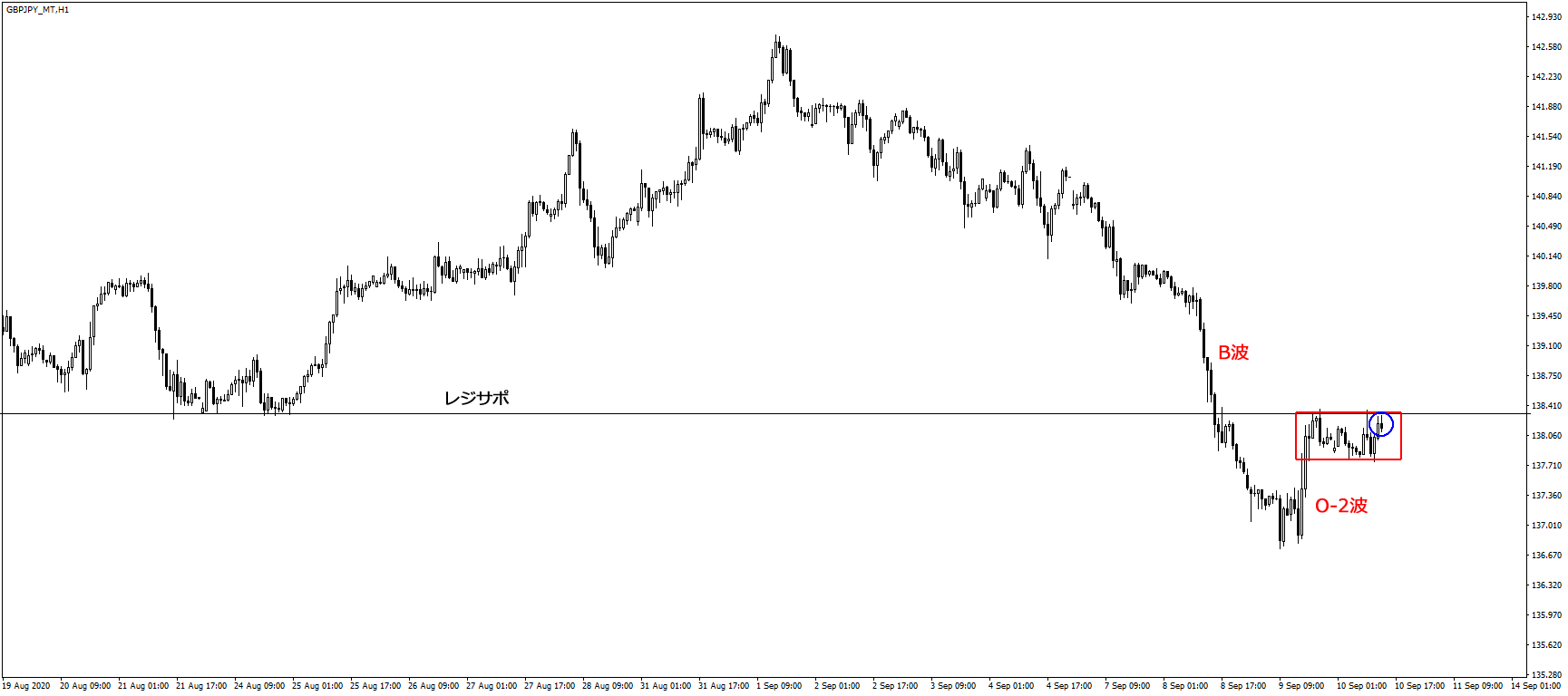

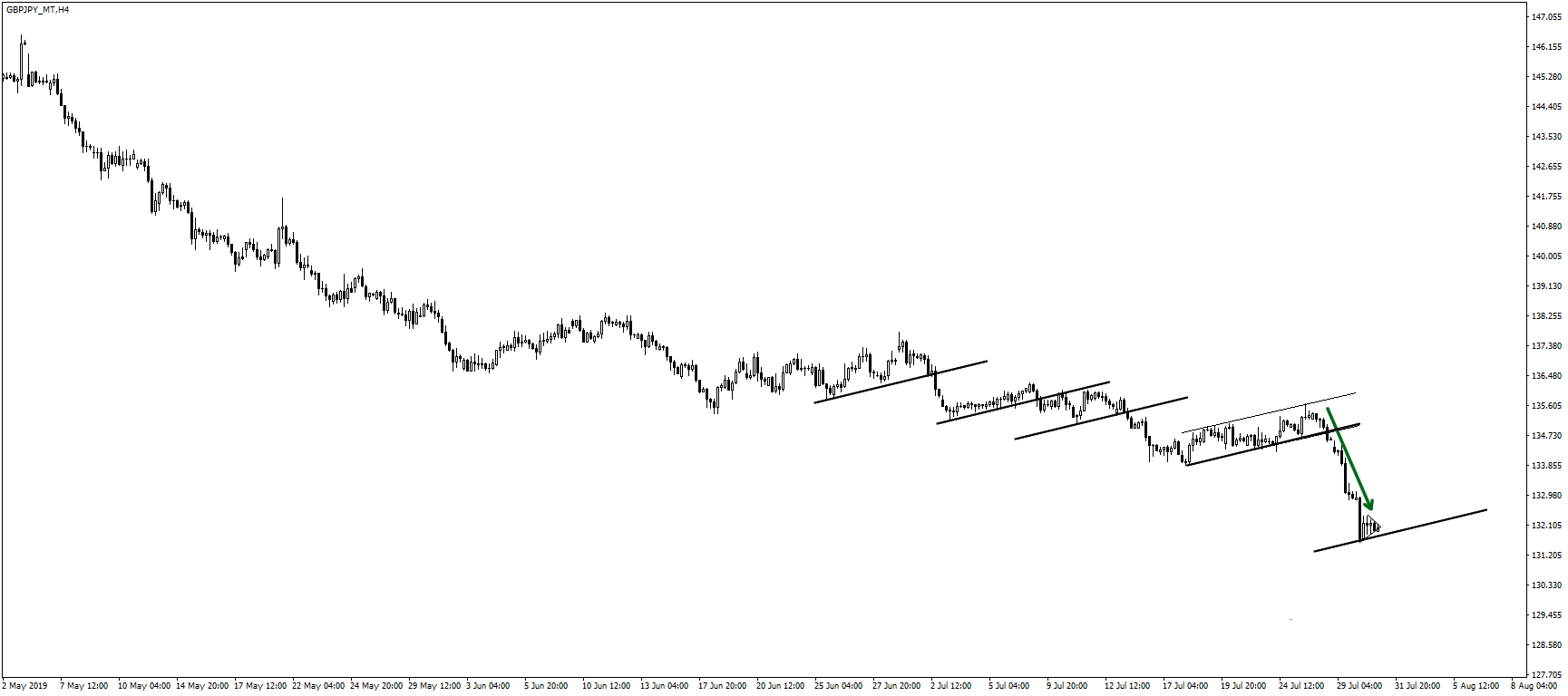

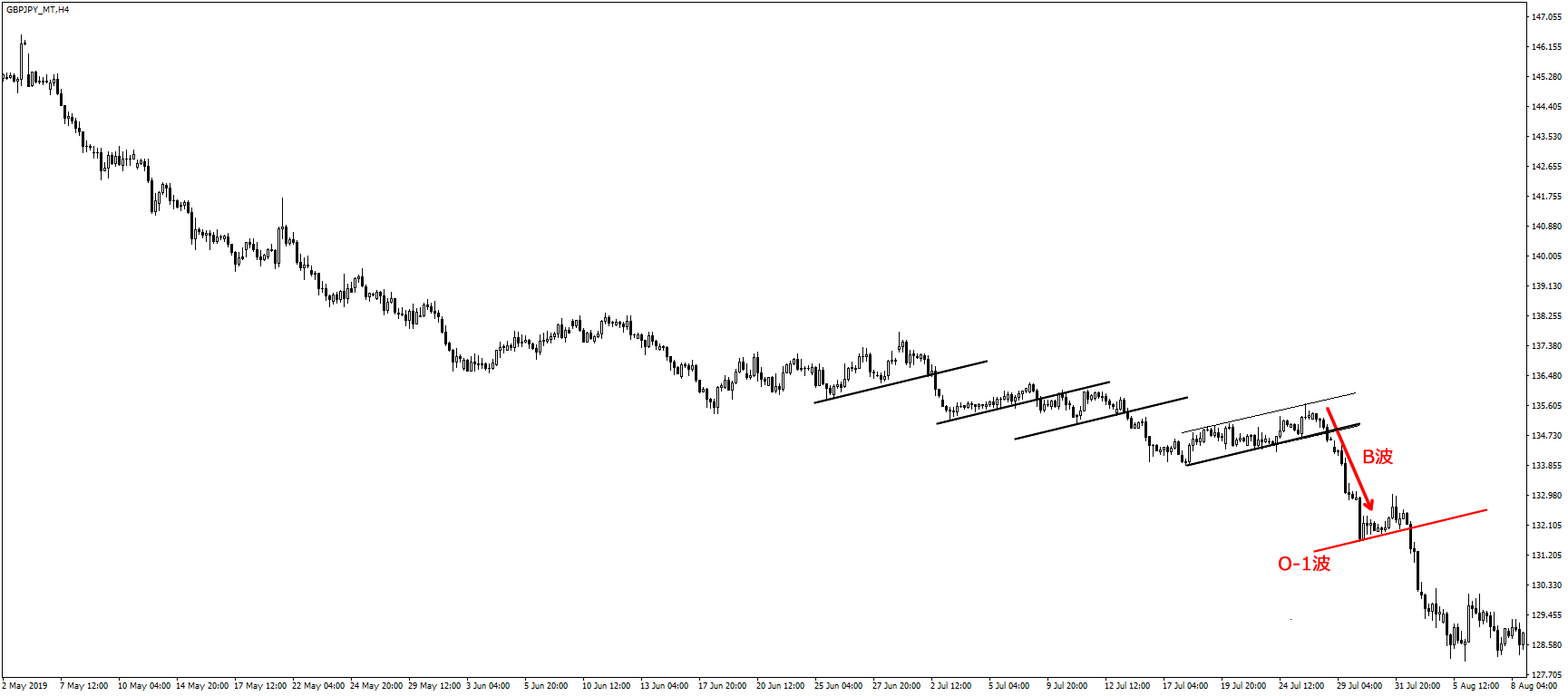

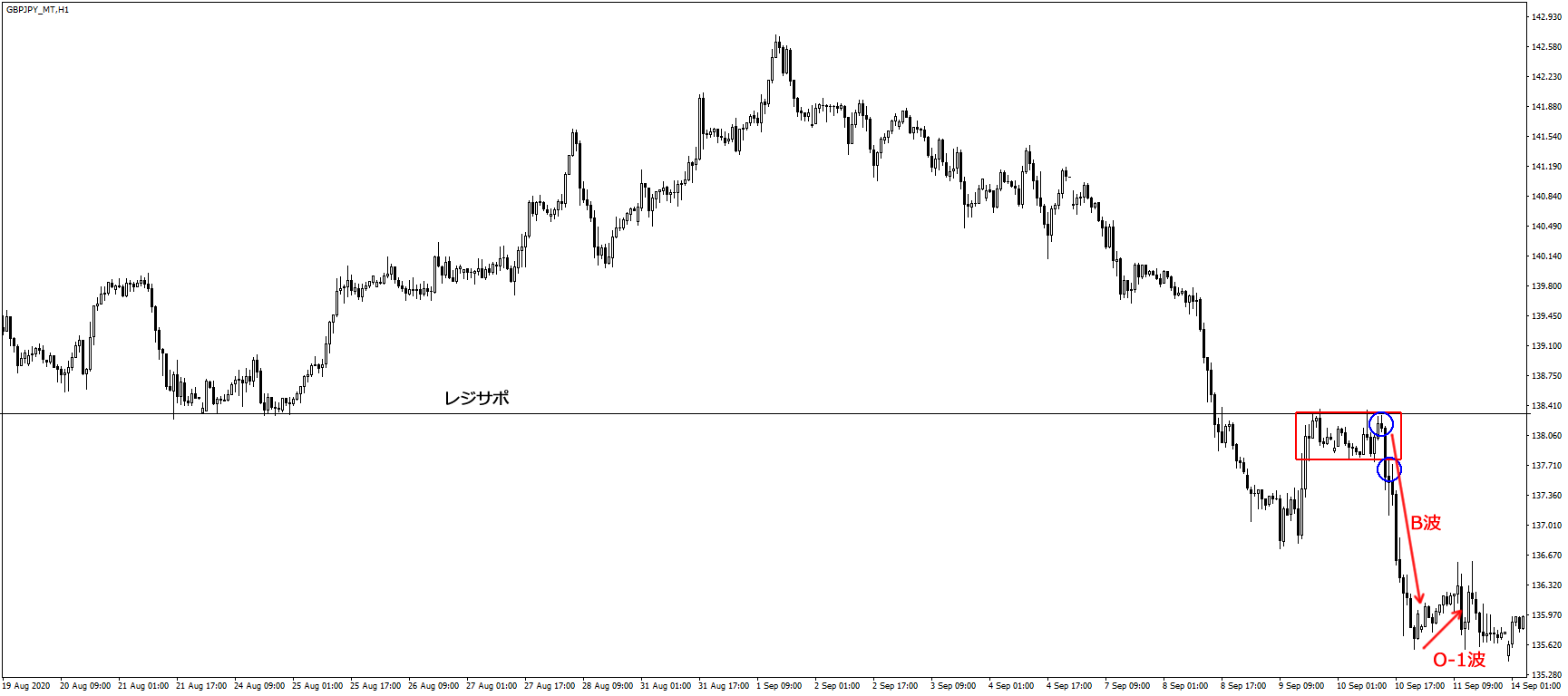

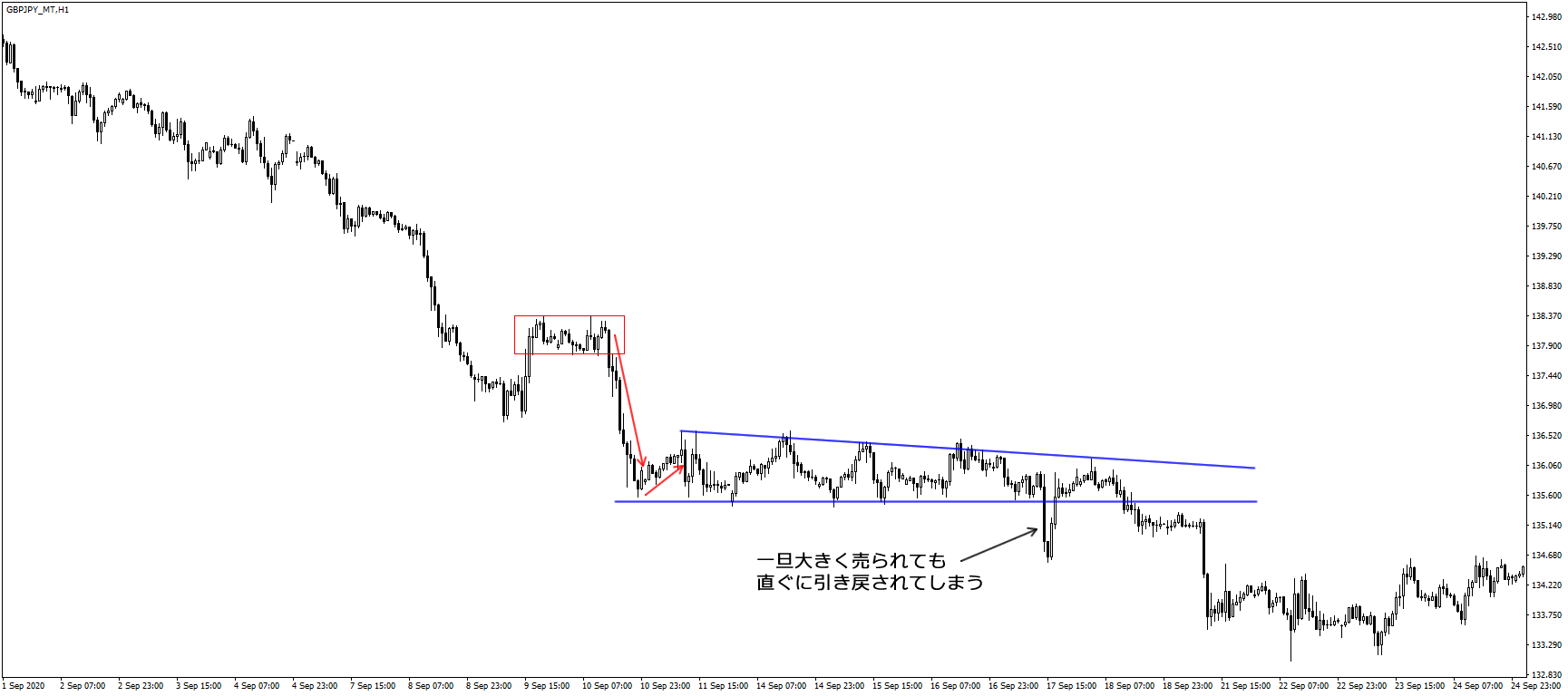

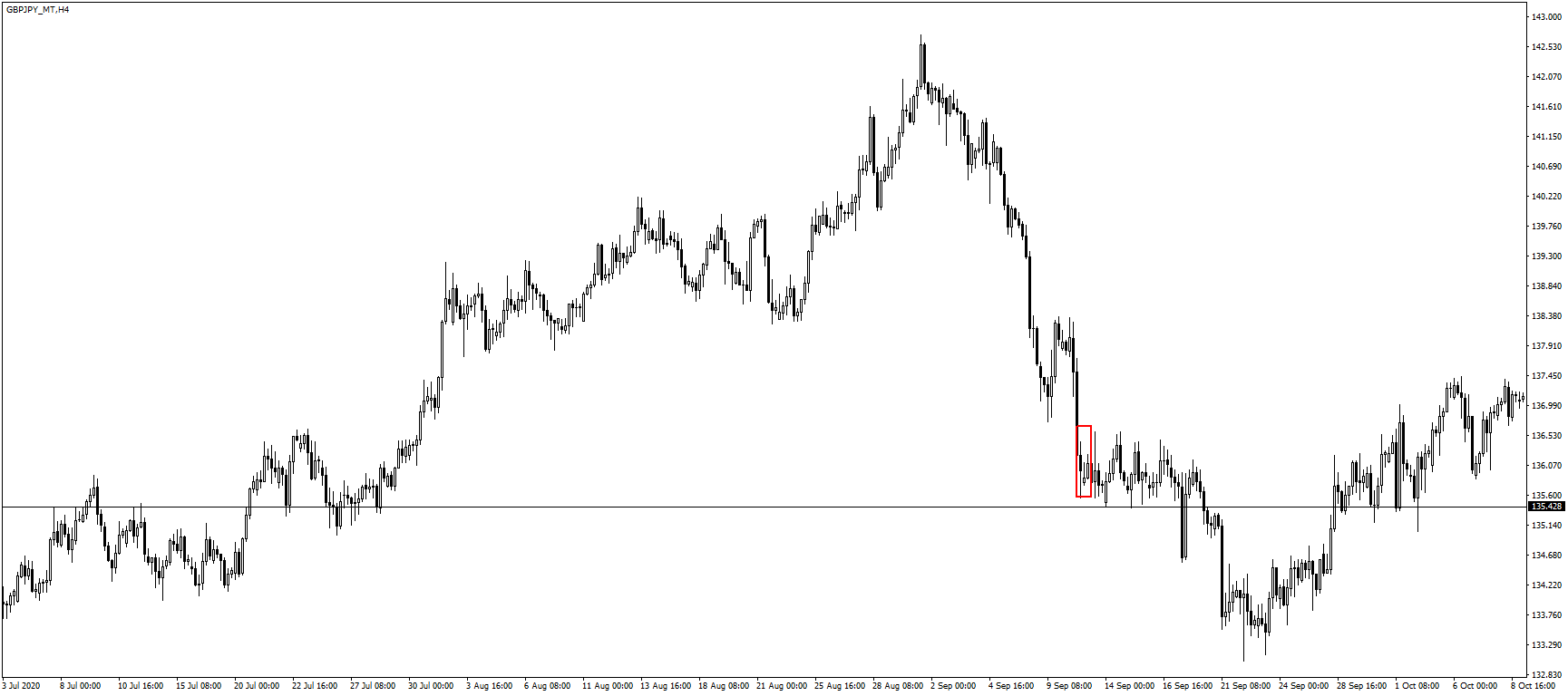

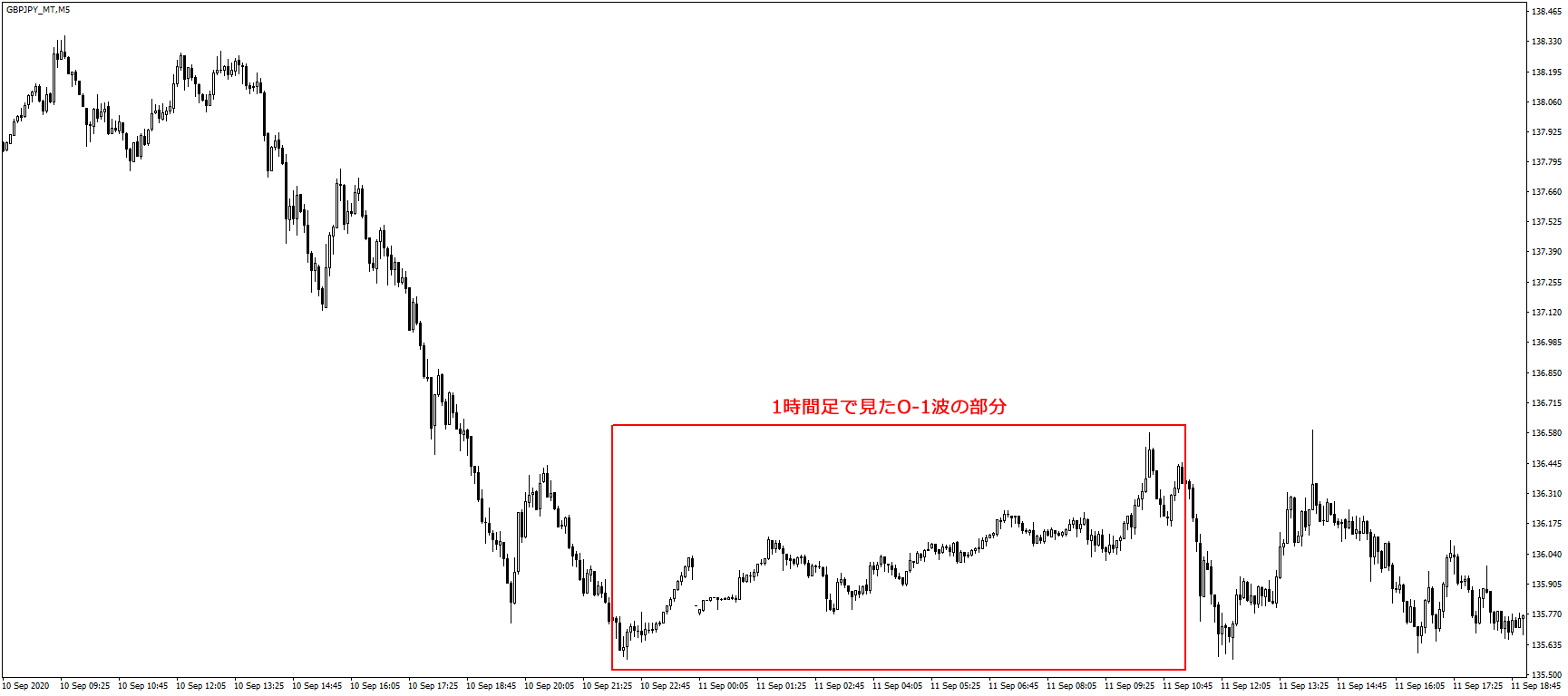

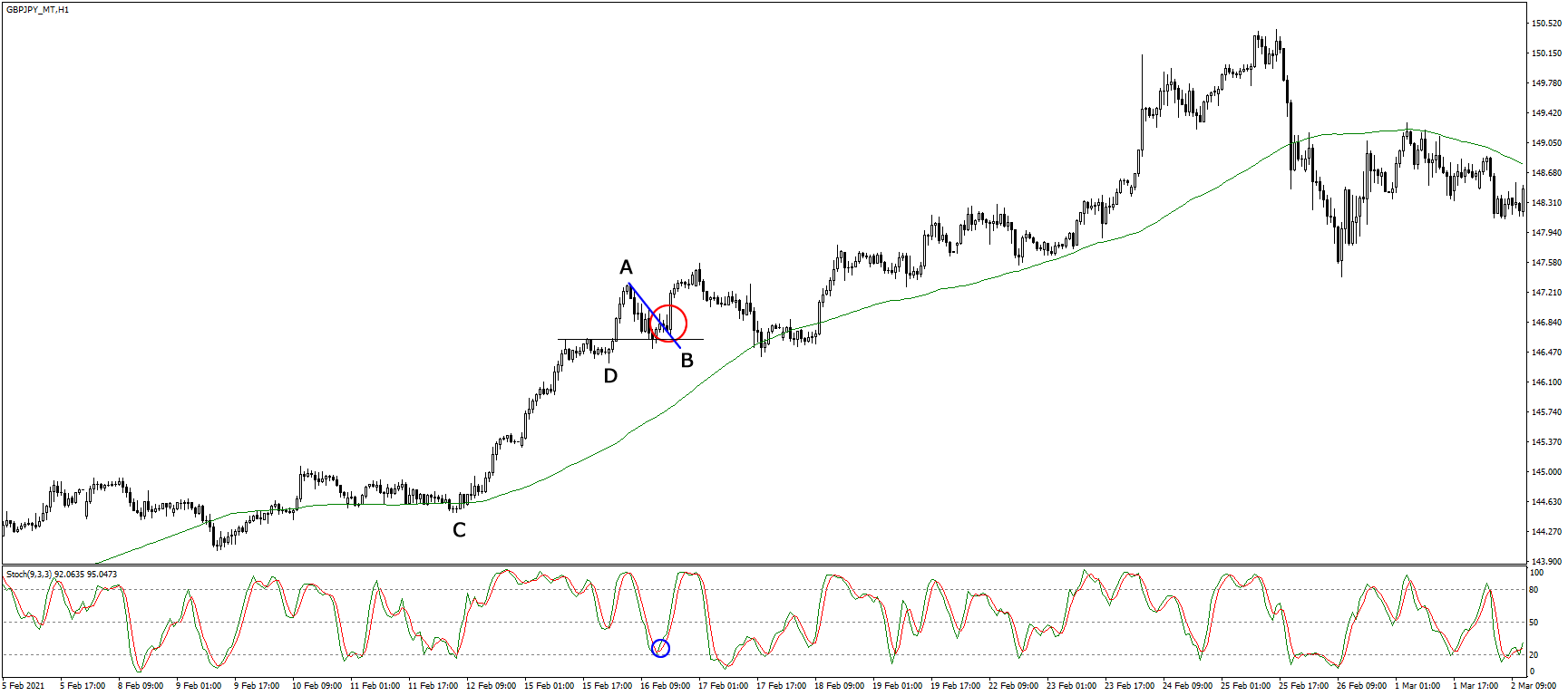

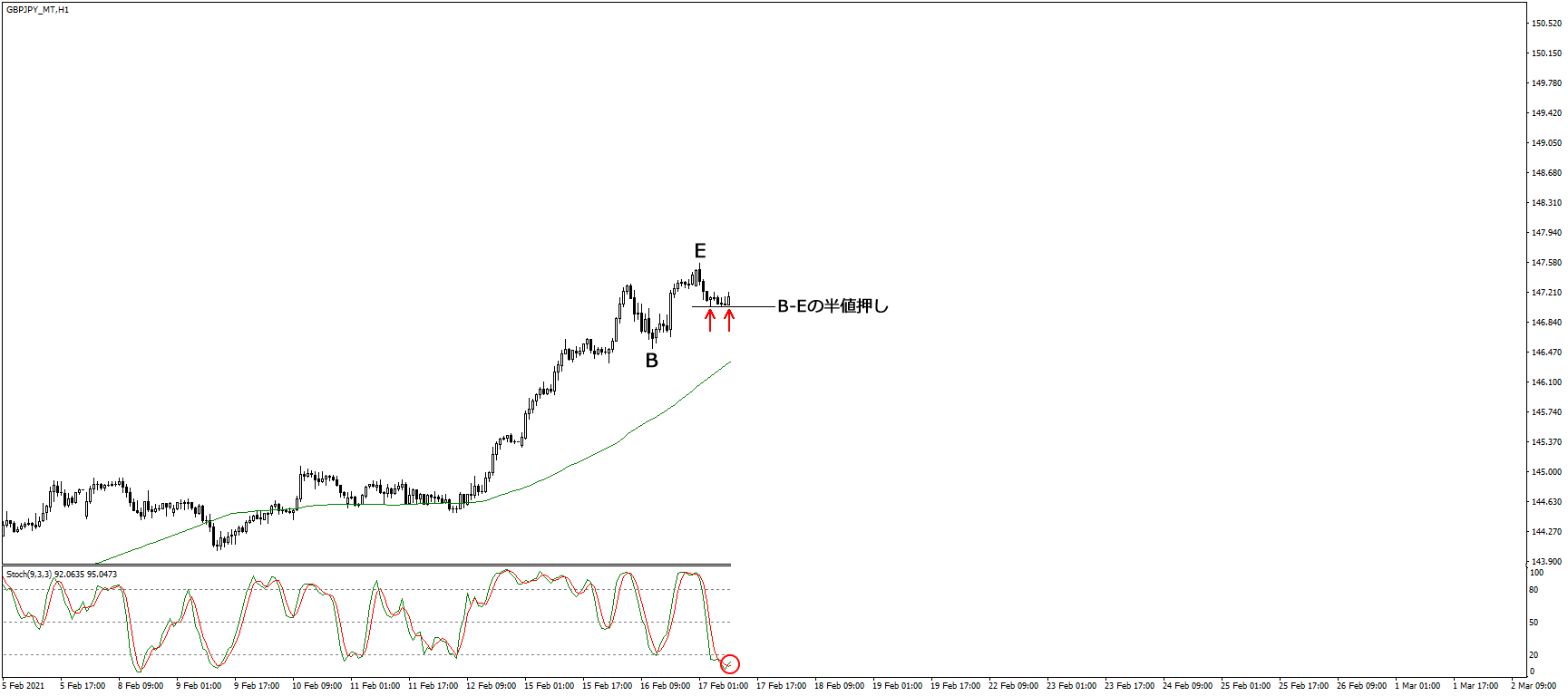

例えば、下の図はポンド円1時間足チャートですが、この部分だけを見ても

ご覧の通り調整波のほとんどは、一辺の波ではなく、複数の小さな波で構成される調整レンジです。(青色のラインが調整レンジのパターンラインです)

このチャートの下位足である5分足で下降トレンドが分かりやすく確認できるのは、上図赤矢印の部分だけしかないんですよ。

しかも、この赤矢印も推進波からすんなりと調整波になっているわけでなく、見ての通りその多くが、調整レンジの後に発生しています。

実際の相場というのは、基本を解説した教科書通りの様になることは早々にはなく、複雑怪奇な動きで構成されているんです。

だからね、

トレードとは技術なんですよ。ピッチャーが常にバッターに打ちやすい球を投げてくれるわけはないんですよ。当たり前の話です。

相手を出し抜く技術を身に着ける必要があるんですよ。

・・・とまぁ、今回のお話はここまでとしましょう。いつものごとく、長くなり過ぎました。

今回は、値動きの追いかけ方を理解してもらいやすくするために解説したものだと思ってもらえれば、幸いです。

次回は、もう少し実際の相場に合わせた解説をしていこうかな、と思っていますので、お楽しみに。

それじゃあ、また。